française

Le grand retour des années 80

Suscitant un intérêt grandissant tant auprès des experts que d’un large public, la bijouterie et la joaillerie des années 1980 sont pourtant encore peu étudiées. Ce triptyque d’articles co-écrit par Emilie Bérard et Marion Mouchard a pour objet d’introduire une réflexion sur l’histoire de la création joaillière de cette décennie, ses caractéristiques stylistiques et ses codes.

L’ampleur du sujet et l’accès aux sources induisent la nécessité du choix, que ce soit quant aux créateurs pris pour exemple qu’aux foyers géographiques auxquels ils appartiennent. Seront majoritairement cités des joailliers dits "traditionnels" ainsi que quelques noms de bijoutiers-artistes, mais ne pourront être abordés, par exemple, la bijouterie fantaisie et les bijoux de couturier. De même, si les conventions ornementales de certains groupes sociaux étaient développées, il serait impossible de réunir ici les codes bijoutiers de la myriade de contre-cultures animant cette période. Il est important de souligner la diversité de pays et d’expressions culturelles qu’il reste encore à mettre en lumière pour dresser une histoire mondiale de la bijouterie et de la joaillerie de cette décennie.

Cette série d’articles se focalisera sur l’importance sémantique du bijou dans les interactions sociales en Occident. Les multiples sens qui conditionnent le port du bijou peuvent être conceptualisés comme des forces opposées mais bien souvent poreuses.

Au cours des années 1980, la tension entre conformisme et individualité est plus que jamais un enjeu que ce soit dans les milieux conservateurs qu’au sein des contre-cultures.

Article I : Bijoux et culture Hip-Hop

Article II : Bijouterie de pouvoir, entre conformisme et individualité

Article III : Logotypes et citations patrimoniales

Émilie Bérard est titulaire d'un master d'histoire et d'histoire de l'art de l'université de Grenoble-II et de l'Université de Salamanque, et d'un diplôme de gemmologie du Gemological Institute of America. Pendant dix ans, elle a été responsable du patrimoine chez le joaillier Mellerio International. Elle a contribué à plusieurs publications, dont l'ouvrage collectif Mellerio, le joaillier du Second Empire (2016). Elle a rejoint Van Cleef & Arpels en 2017 en tant que responsable des archives et est actuellement responsable de la collection patrimoniale.

Marion Mouchard est titulaire d'un master en histoire de l'art et archéologie de l'université Paris IV-Sorbonne. Elle a écrit deux mémoires sur le joaillier Pierre Sterlé (1905-1978) et sur le créateur et fabricant de montres et de bijoux Verger (1896-1945). Doctorante en histoire de l'art au Centre André-Chastel, elle prépare une thèse sur le bijou archéologique dans la seconde moitié du XXe siècle.

Publicité Fred (détail), 1984, Paris, Bibliothèque Forney.

Logotypes et citations patrimoniales

Par Emilie Bérard et Marion Mouchard

Dans le contexte de récession économique ouvrant la décennie, la classe active affiche son pouvoir de consommation au travers d’une bijouterie siglée, parfois à outrance, et de modèles reconnaissables et donc aisément attribuables à une marque de luxe.

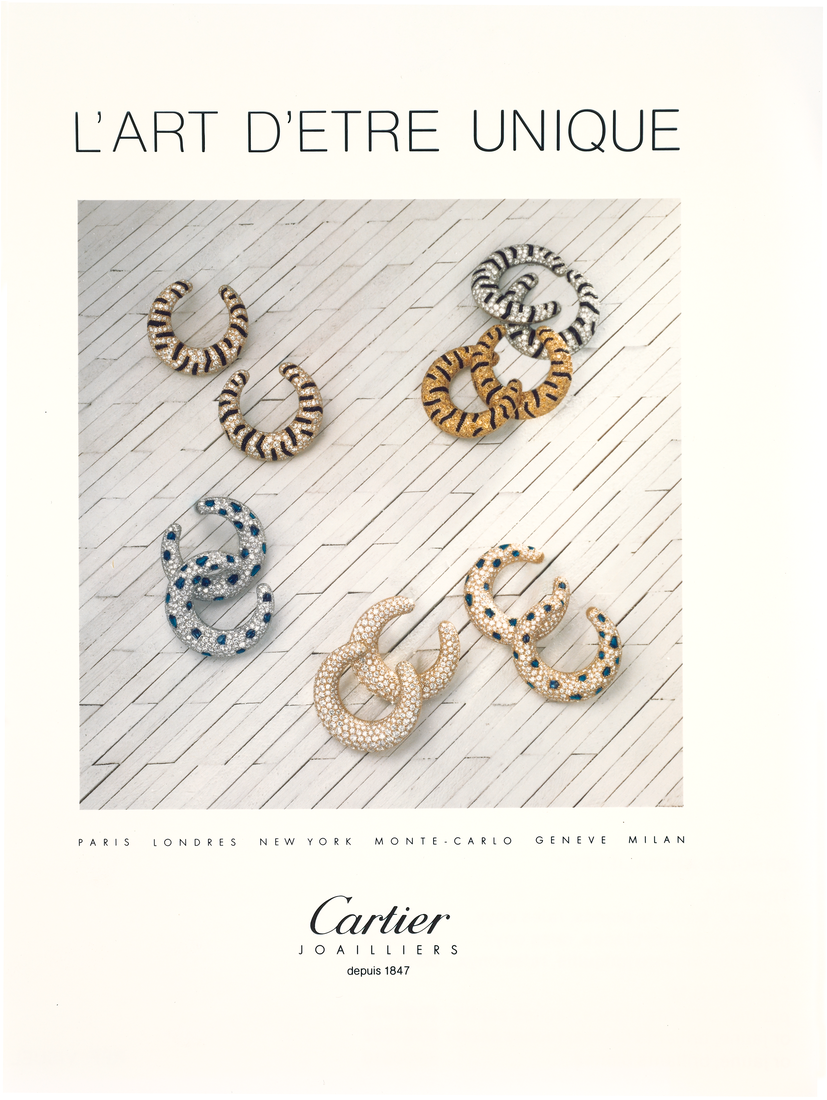

Si, dans le cas de cette clientèle, le but est de revendiquer son appartenance à un groupe socio-économique par un conformisme des apparences, en ce qui concerne les maisons de joaillerie, l’objectif est au contraire de se singulariser. Ainsi Cartier qui adopte pour ses publicités le slogan : « L’art d’être unique ».

A- Les bijoux à logotypes

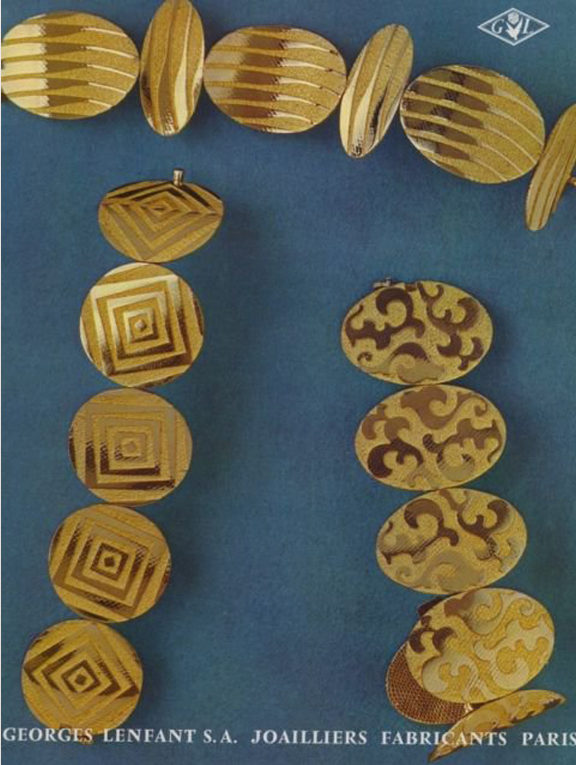

Pour la première fois, le logotype1 ou logo des marques de luxe, jusqu’alors réservé à la publicité, devient un ornement à part entière tant pour le bijou que pour le vêtement, comme on l’observe par exemple chez Moschino, Chanel ou encore Versace.

Cette quête identitaire est avivée par l’explosion de la contrefaçon2 contre laquelle les gérants de grandes maisons de joaillerie tentent de lutter. La plupart se contentent de les traquer et de les racheter pour les détruire. Alain Dominique Perrin, président de Cartier, souhaite mettre à profit cette situation pourtant désavantageuse. La montre Tank est alors l’un des modèles joailliers les plus copiés. Il s’emploie à mener de vastes campagnes de collecte de montres contrefaites puis à organiser publiquement leur destruction par un rouleau compresseur, mise en scène diffusée, qui plus est, en France au journal de 13h3. Alain Dominique Perrin va jusqu’à confier quelques exemplaires de fausses montres au sculpteur César pour concevoir une Compression qu’il installe ostensiblement sur son bureau de la boutique Cartier, rue de la Paix. Par là même, la marque affiche un double succès : elle détourne l’impact négatif des contrefaçons en démontrant que leur nombre n’est que le reflet du succès de leurs créations, et suscite d’autant plus le besoin en transformant des campagnes de répression en véritables coups publicitaires.

En somme, le phénomène des bijoux à logotypes apparaît dès le début des années 1970 dans la production de maisons de joaillerie expérimentant une crise à la fois économique et identitaire. Il trouve cependant tout son épanouissement au cours de la décennie suivante.

La maison Bulgari

Ainsi, dès 1975, la maison Bulgari développe une édition limitée de montres numériques portant l’inscription « BVLGARI ROMA » destinée aux cent meilleurs clients de la marque à l’occasion des fêtes de Noël. À partir de ce bijou promotionnel, Bulgari crée la montre BVLGARI BVLGARI. Ce modèle, conçu en 1977, se distingue par la présence du logotype de la maison gravé sur sa lunette pour seul ornement.

Inventé en 1934, le logo se caractérise par une typographie latine, en capitales romaines. Sa disposition, suivant le pourtour de la montre, évoque les inscriptions numismatiques. À l’image de la collection Monete de 1966, la montre BVLGARI BVLGARI contribue à ancrer l’identité de la maison de joaillerie dans l’héritage de l’Antiquité.

L’exemplaire ici illustré présente une chaîne tubogas bichrome en or jaune et blanc, caractéristique des orientations matérielles de la bijouterie à la fin des années 1970 et au début des années 1980.

Bulgari, Montre BVLGARI Roma, vers 1975, or, chanvre naturel et cuir, Rome, Collection patrimoniale Bulgari.

Bulgari, Montre-bracelet BVLGARI BVLGARI, vers 1980, or jaune et or blanc, Rome, Collection patrimoniale Bulgari.

Photographie de la montre-bracelet BVLGARI BVLGARI parue dans Vogue Paris, octobre 1987.

Modèle portant la montre-bracelet BVLGARI BVLGARI, Vogue Paris, février 1982.

Lambert Wilson portant la montre-bracelet BVLGARI BVLGARI et Cyrielle Claire portant une parure en acier et or jaune Bulgari, Vogue Paris, juin-juillet 1983.

Photographie de Gianni, Paolo et Nicola Bulgari publiée dans Vogue Paris, novembre 1981.

Photographie de la boutique Bulgari 27, avenue Montaigne à Paris publiée dans Vogue Paris, novembre 1980.

La maison Van Cleef & Arpels

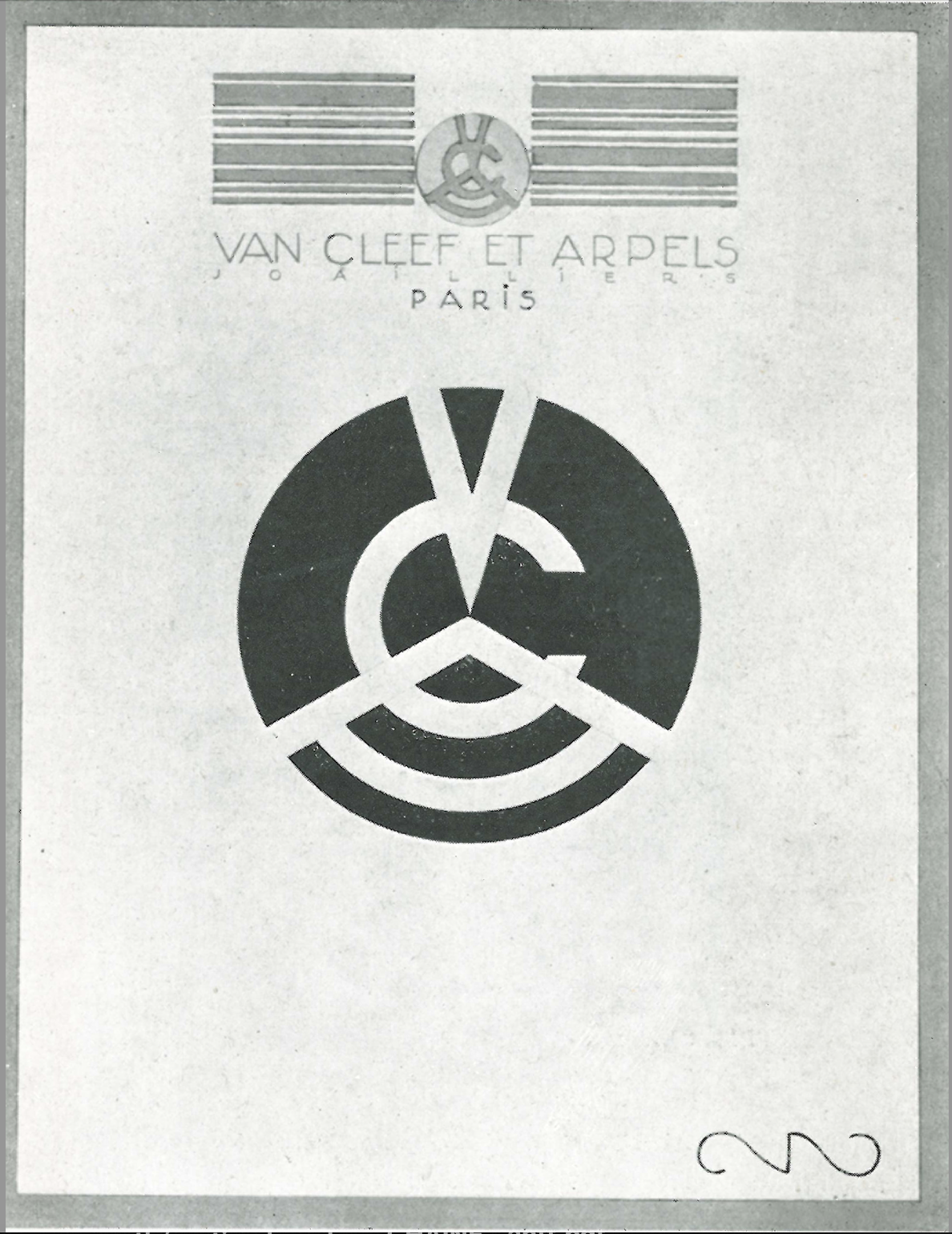

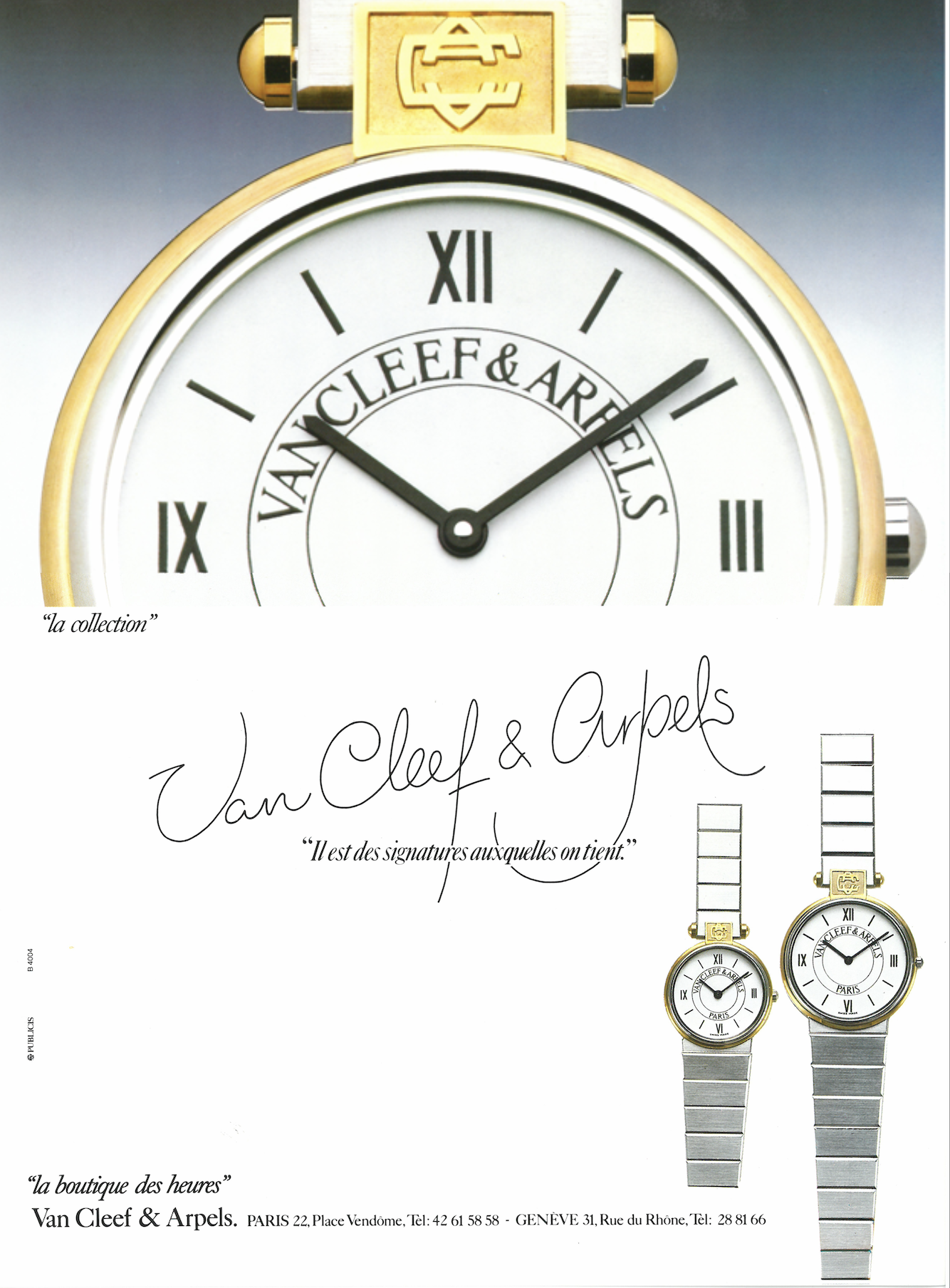

Si Van Cleef & Arpels réalise depuis 1933 de multiples dépôts de marque pour des monogrammes4, la maison fait pleinement usage de son logotype dans les créations comme reconnaissance visuelle à partir des années 1970. La maison sigle « VCA » des accessoires, tels des fermoirs de sac et des boucles de ceinture, ainsi que ses lignes horlogères, et ce jusqu’au début des années 1990.

L’un des modèles emblématiques est la montre Sport Collection 22, déposée en 1983. Elle est dotée d’un bracelet articulé en acier et d’un cadran en or jaune surmonté du monogramme VCA. Les trois lettres superposées, caractérisées par leur stylisation géométrique, sont la redite d’un chiffre employé sur une Minaudière dès 1936. Ainsi, cette montre diversifie la création horlogère en revenant à l'identité visuelle de Van Cleef & Arpels des années 1930.

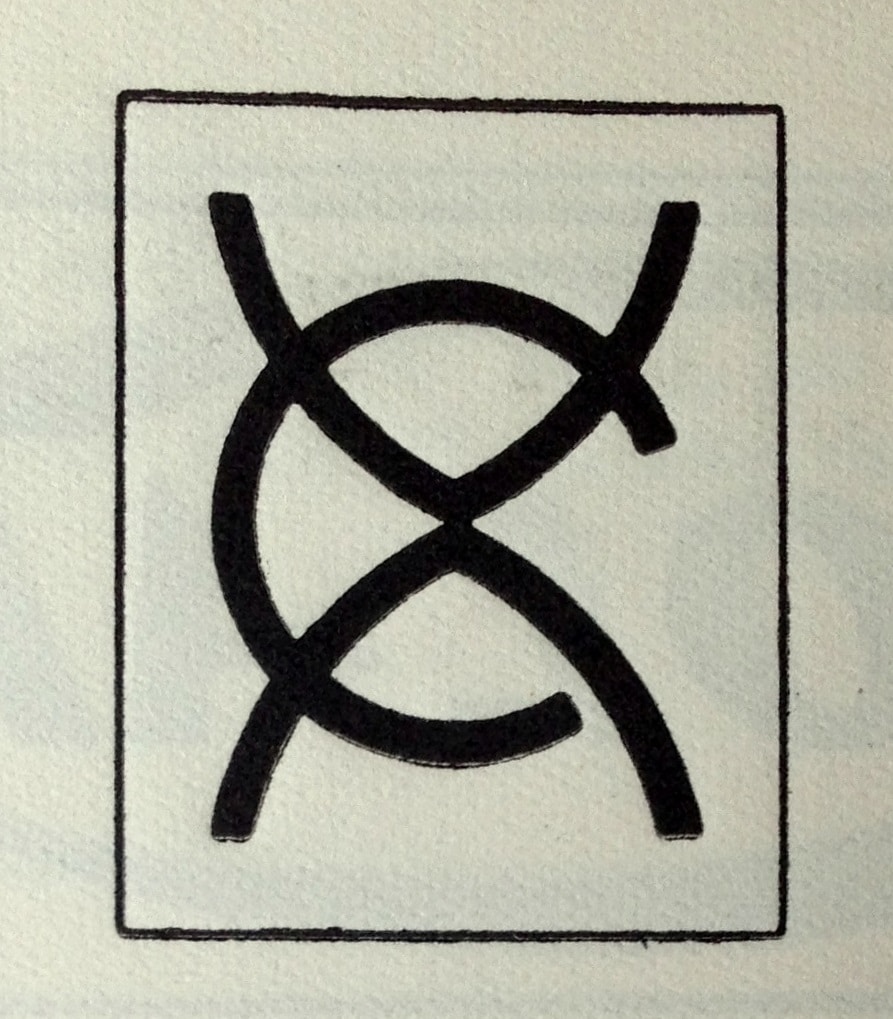

Dépôt de marque d’un monogramme pour des articles d’horlogerie bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, maroquinerie et articles pour fumeurs, 31 janvier 1933, Archives Van Cleef & Arpels.

Dépôt de marque d’un monogramme pour des articles d’horlogerie bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, maroquinerie et articles pour fumeurs, 10 décembre 1962, Archives Van Cleef & Arpels.

Robert Couallier, Visuel publicitaire pour Van Cleef & Arpels, La Renaissance de l’art français et des industries de luxe, 1928.

Dépôt de modèle d’une montre, 1973, Archives Van Cleef & Arpels.

Publicité Van Cleef & Arpels, 1987, Archives Van Cleef & Arpels.

La maison Cartier

Cartier, enfin, excelle dans la création de bijoux à logotype au cours des années 1980.

Si les deux C entrelacés ou affrontés – motif issu du monogramme néo-XVIIIe ornant les écrins Cartier – sont utilisés par la maison avant cette date, ce chiffre est l'une des composantes du renouvellement connu par la marque à partir de 1973, porté par l’introduction de l’offre des Must. Ainsi, une décennie plus tard, il orne créations joaillières, horlogères, accessoires et maroquineries.

Bague, Cartier, 1985. Or jaune, or rose, or blanc, Cette bague est souvent dénommée Ressort. Nils Herrmann, Collection Cartier © Cartier

Bracelet, Cartier, 1990. Or tressé, diamants taille brillant. Ce bracelet, souvent dénommé Neptune, a été lancé en 1988. Nils Herrmann, Collection Cartier © Cartier

Modèle portant un bracelet les Must orné de deux C à ses extrémités, Vogue Paris, février 1979.

Publicité pour la maroquinerie Les Must de Cartier, 1983. Les Ateliers ABC © Cartier

Photographie de la boutique Cartier 12, avenue Montaigne à Paris publiée dans Vogue Paris, novembre 1980. La porte est ornée du monogramme de la maison.

Pierre Le-Tan, Dessin de la boutique Cartier 12, avenue Montaigne à Paris, publié dans Vogue Paris, octobre 1987.

B- La citation patrimoniale : le retour aux sources des maisons de joaillerie

Parallèlement aux bijoux ornés de logotypes, une autre expression de l’identité des maisons de joaillerie passe par des citations de créations passées, devenues personnifications de la marque à laquelle elles sont associées.

La réédition d’icônes est à mettre en regard avec l’enrichissement des collections patrimoniales de ces maisons : à partir du début des années 1970, Jacques Arpels débute une politique de rachat afin de constituer la collection Van Cleef & Arpels. Il en va de même pour Cartier, sous l’impulsion décisive d’Éric Nussbaum. Cette forme de patrimonialisation fait écho à l’affirmation identitaire des acteurs de l’industrie du luxe au cours des années 1980, qui trouvent dans leur passé, légitimité et prestige. Ces valeurs sont recherchées par une clientèle achetant les bijoux portant leur marque.

Les années 1980 voient l’apogée d’une « nouvelle économie culturelle 5 » : non seulement la culture devient un secteur économique de poids et est donc l’objet de stratégies d’investissement, mais elle permet aussi de stimuler d’autres secteurs de l’économie. Ce sont, dans le même temps, les prémices du mécénat culturel d’entreprise : Alain Dominique Perrin inaugure ainsi en 1984 la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain. Les expositions patrimoniales et les monographies dédiées à l’histoire des grandes maisons de joaillerie se multiplient au cours de la décennie : Van Cleef & Arpels se raconte sous la plume de Sylvie Raulet en 1986 6 tandis que L’Art de Cartier s’expose au Petit Palais en 1989. Les publicités et articles de presse abondent pour relier la construction de ce nouveau patrimoine à la stratégie commerciale des maisons, à l’instar de Chaumet qui célèbre « 200 ans d’histoire 7 ».

« Grand cocktail au Pavillon Gabriel où l’on fêtait le bi-centenaire de Chaumet ». À droite, Jacques et Pierre Chaumet. Vogue Paris, novembre 1980.

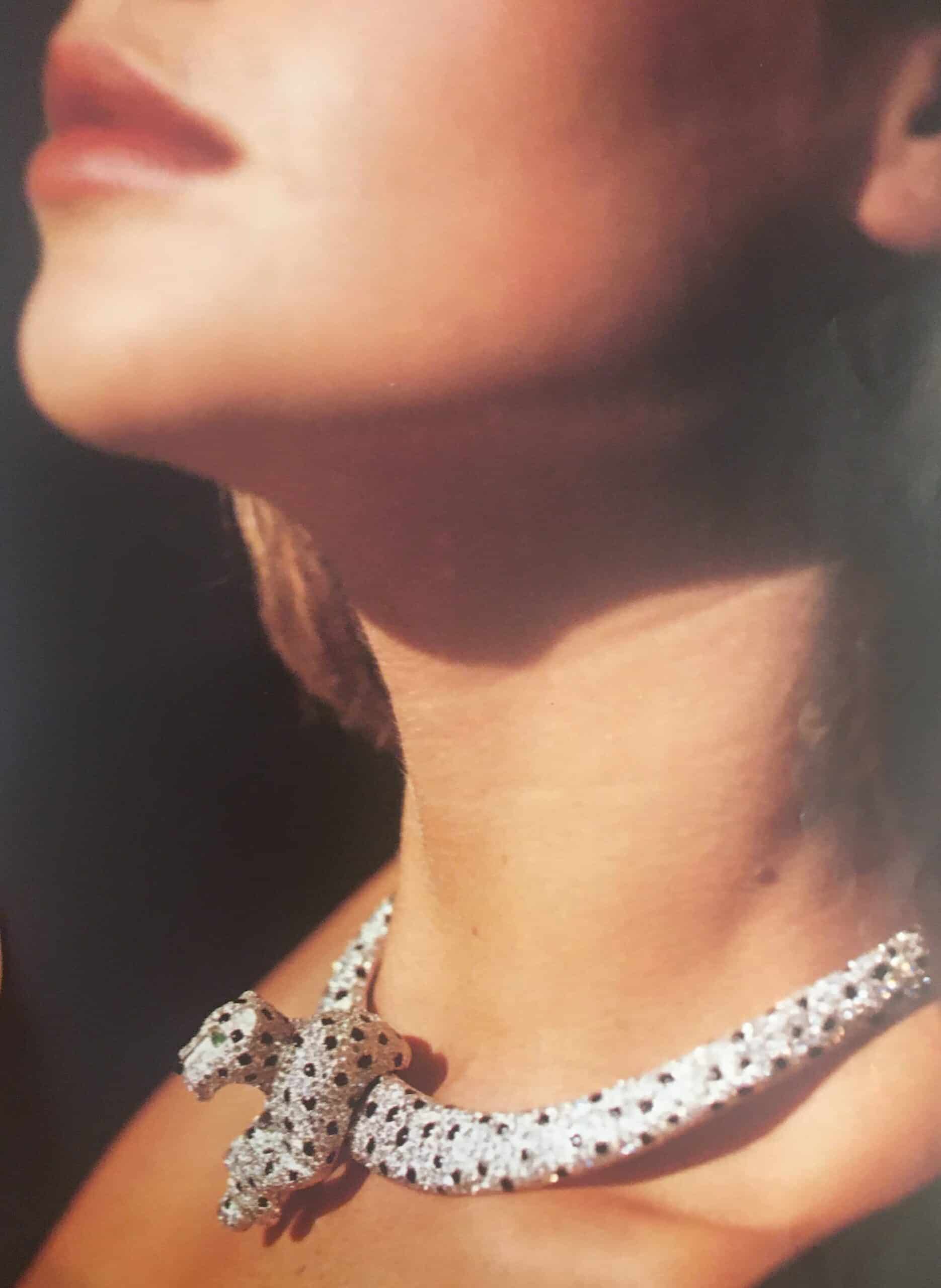

Le motif de la panthère, icône de la maison Cartier depuis le début du XXe siècle, continue de marquer le répertoire stylistique de la maison au cours des années 1980. Le pelage tacheté noir et blanc ainsi que la silhouette du fauve vont offrir de nombreuses déclinaisons, que ce soit pour des motifs d’oreilles, des clips, des colliers, des bracelets, des bagues et pour l’horlogerie. En 1988, la Maison lance la collection Égypte qui comprend notamment une manchette en or jaune et blanc. Reprenant la forme des pectoraux égyptiens, cette création se compose de deux frises de panthères superposées en position de marche, réinterprétation des bas-reliefs antiques. Par là même, la maison renouvelle son emblème et créé une nouvelle icône.

« Collier à broche panthère détachable, pavé de 1 600 brillants et d’onyx, monté sur or gris et platine. Cartier. » Vogue Paris, septembre 1986.

Collier rigide avec broche Panthère, Cartier Paris, 1988. Platine, or blanc, diamants, saphirs, émeraudes, onyx. Marian Gérard, Collection Cartier © Cartier

Publicité pour des boucles d’oreilles tigre et panthère de Haute Joaillerie Cartier, 1988. Les Ateliers ABC © Cartier

Hunter Reno photographiée par Albert Watson, portant des créoles Panthère de Cartier, couverture de Vogue Paris, avril 1984.

Parure « Tigre », Cartier Paris, 1986-1987. Or jaune, diamants blancs et « fancy intense yellow », émeraudes, onyx. Nils Herrmann, Collection Cartier © Cartier.

Bracelet à motif panthères, Cartier, 1997. Or jaune, or blanc. Ce bracelet, souvent dénommé Pharaon, fait partie de la collection Égypte lancée en 1988. Nils Herrmann, Collection Cartier © Cartier

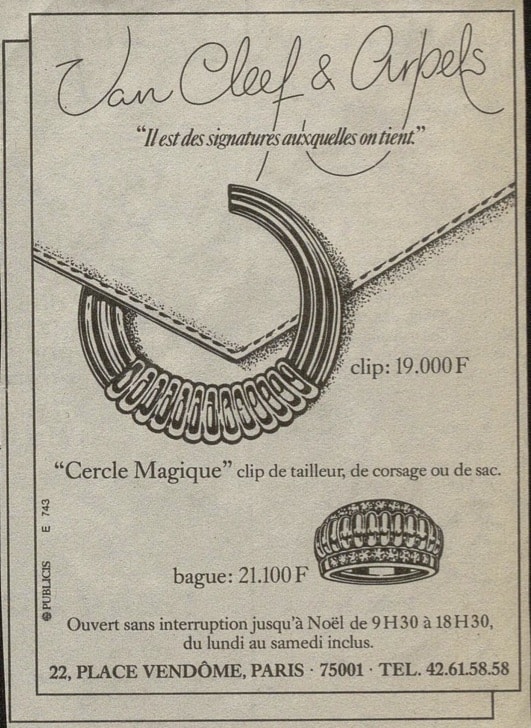

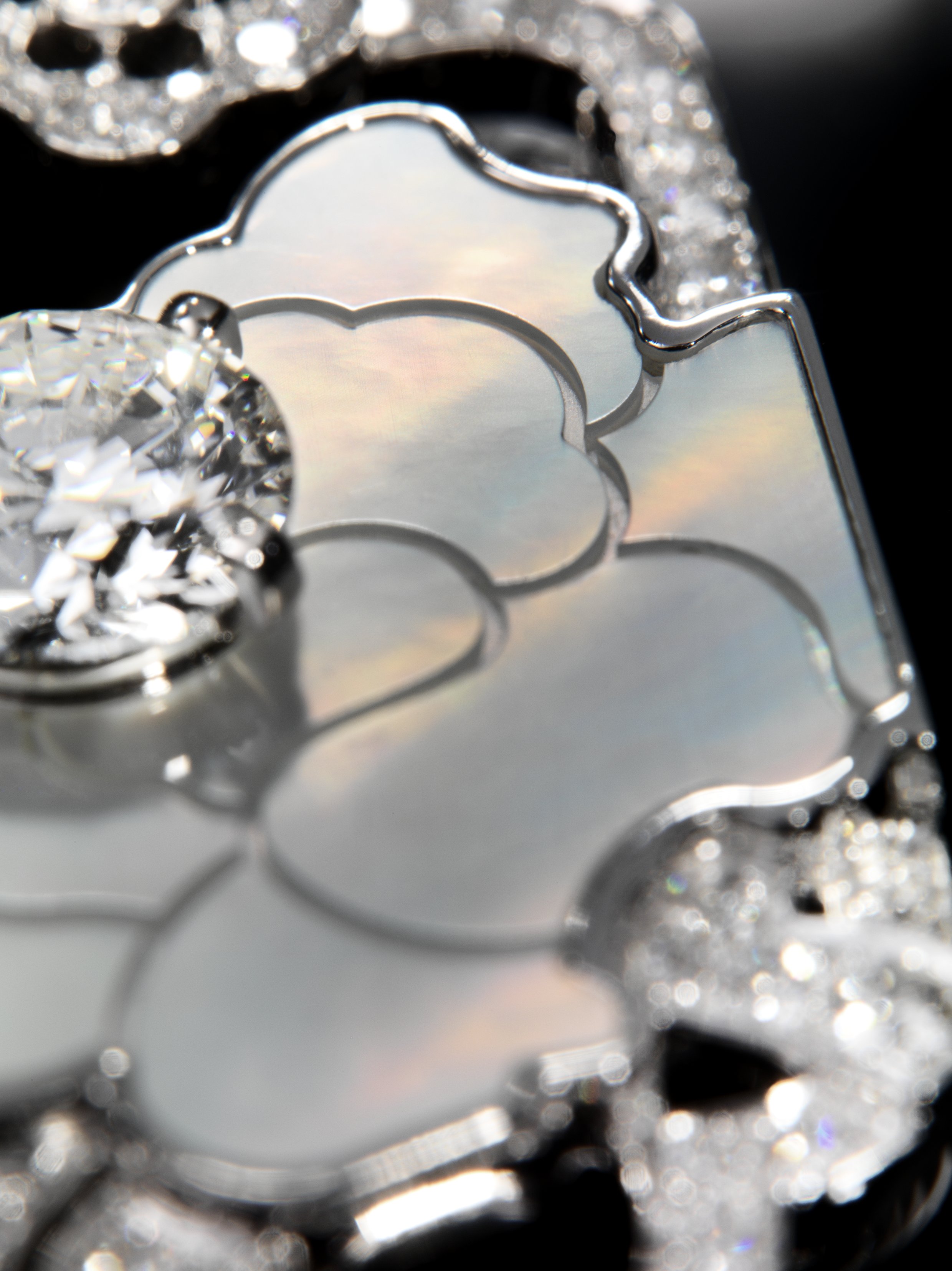

Réinterprétation de la broche Cercle commercialisée par Van Cleef & Arpels à partir de 1930, les bijoux Magique, imaginés en 1988, contribuent au regard rétrospectif porté par la maison sur ses propres créations durant cette décennie.

Réalisés en or jaune, les broches et motifs d’oreilles Magique présentent un décor godronné, parfois rehaussé de diamants. À l’instar du modèle des années 1930, le clip Magique peut être porté de multiples manières : « Il se fixe sagement sur le drapé d’une robe ou le revers d’un tailleur. Puis on le découvre subitement jouant les fermoirs sur une pochette du soir 8 ». « La femme qui le porte peut donner libre cours à sa fantaisie, [à] son imagination 9 ». À la différence de l’original, cette réédition est réalisée grâce à la technique de la fonte, ce qui permet d’éditer en grand nombre un même modèle.

Ainsi, de pièce unique dans les années 1930, le Cercle devient près de cinquante ans plus tard, un bijou reproductible, donc moins onéreux, à destination de la boutique.

Clip Magique, 1988, or jaune, Paris, Collection Van Cleef & Arpels.

Article consacré à « La dernière surprise de Van Cleef & Arpels : un "Cercle Magique" », Madame Figaro, 1988, Paris, Archives Van Cleef & Arpels.

Publicité Van Cleef & Arpels illustrant le clip Cercle Magique, 1988, Archives Van Cleef & Arpels.

Phénomène touchant une grande partie des maisons de joaillerie à partir des années 1970, le bijou siglé est, pour celui qui le porte, une affirmation de son identité et de son appartenance sociale.

***

1 Dit aussi logo, apocope de logotype. Initiales, mots ou symboles qui singularisent une marque.

2 Pierre Zapalski, « La contrefaçon : une activité en expansion », L’Aurore, 22 avril 1980, n.p.

3 « Destruction montres », TF1 13h, 14 octobre 1981, Paris, INA (cote : CAA8101395201).

4 Un premier dépôt (n°203862), en date de 1933, est renouvelé en 1948 (n°423560). Un second monogramme, celui utilisé pour la montre Sport Collection 22, est déposé en 1962 (n°196259). L’idée d’un monogramme « VCA » se retrouve développée dès 1928 dans une illustration commerciale créée par Robert Couallier [Fig. 10].

5 François Cusset, La décennie. Le grand cauchemar des années 1980, Paris, La Découverte, 2008, p. 329-330.

6 Sylvie Raulet, Van Cleef & Arpels, Paris, Éditions du Regard, 1986

7 Catalogue commercial Chaumet, 1980, Paris, Bibliothèque Forney (cote : CC252 1980A).

8 Article anonyme intitulé « La dernière surprise de Van Cleef & Arpels : un "Cercle Magique" » publié dans Madame Figaro, 1988, Paris, Archives Van Cleef & Arpels.

9 Ibid.

***

Émilie Bérard est titulaire d'un master d'histoire et d'histoire de l'art de l'université de Grenoble-II et de l'Université de Salamanque, et d'un diplôme de gemmologie du Gemological Institute of America. Pendant dix ans, elle a été responsable du patrimoine chez le joaillier Mellerio International. Elle a contribué à plusieurs publications, dont l'ouvrage collectif Mellerio, le joaillier du Second Empire (2016). Elle a rejoint Van Cleef & Arpels en 2017 en tant que responsable des archives et est actuellement responsable de la collection patrimoniale.

Marion Mouchard est titulaire d'un master en histoire de l'art et archéologie de l'université Paris IV-Sorbonne. Elle a écrit deux mémoires sur le joaillier Pierre Sterlé (1905-1978) et sur le créateur et fabricant de montres et de bijoux Verger (1896-1945). Doctorante en histoire de l'art au Centre André-Chastel, elle prépare une thèse sur le bijou archéologique dans la seconde moitié du XXe siècle.

Les auteurs remercient pour leur aide, leurs relectures et leur confiance :

Cartier :

Violette Petit

César Imbert

Gaëlle Naegellen

Bulgari :

Gislain Aucremanne

Van Cleef & Arpels

Sibylle Gallardo-Jammes

Alexandrine Maviel-Sonet

Visuel de "une" : Bulgari, Montre BVLGARI Roma, vers 1975, or, chanvre naturel et cuir, Rome, Collection patrimoniale Bulgari.

Veuillez cliquer sur ce lien pour vous inscrire à la newsletter de

Property of a Lady

Bijouterie de pouvoir : entre conformisme et individualité

Par Émilie Bérard et Marion Mouchard

À partir des années 1970, un nombre croissant de femmes, non seulement accèdent à la vie professionnelle, mais surtout peuvent prétendre à de hauts postes décisionnels au sein des entreprises privées et des institutions publiques. À ces nouvelles fonctions, correspond un langage des apparences qui définit les interactions dans ce contexte précis. Ce langage consiste à asseoir, au travers de signes extérieurs tels que le vêtement et les éléments de parure, les compétences et la crédibilité de la personne qui les porte.

C’est ce que l’on désigne plus généralement sous l’anglicisme de power dressing.

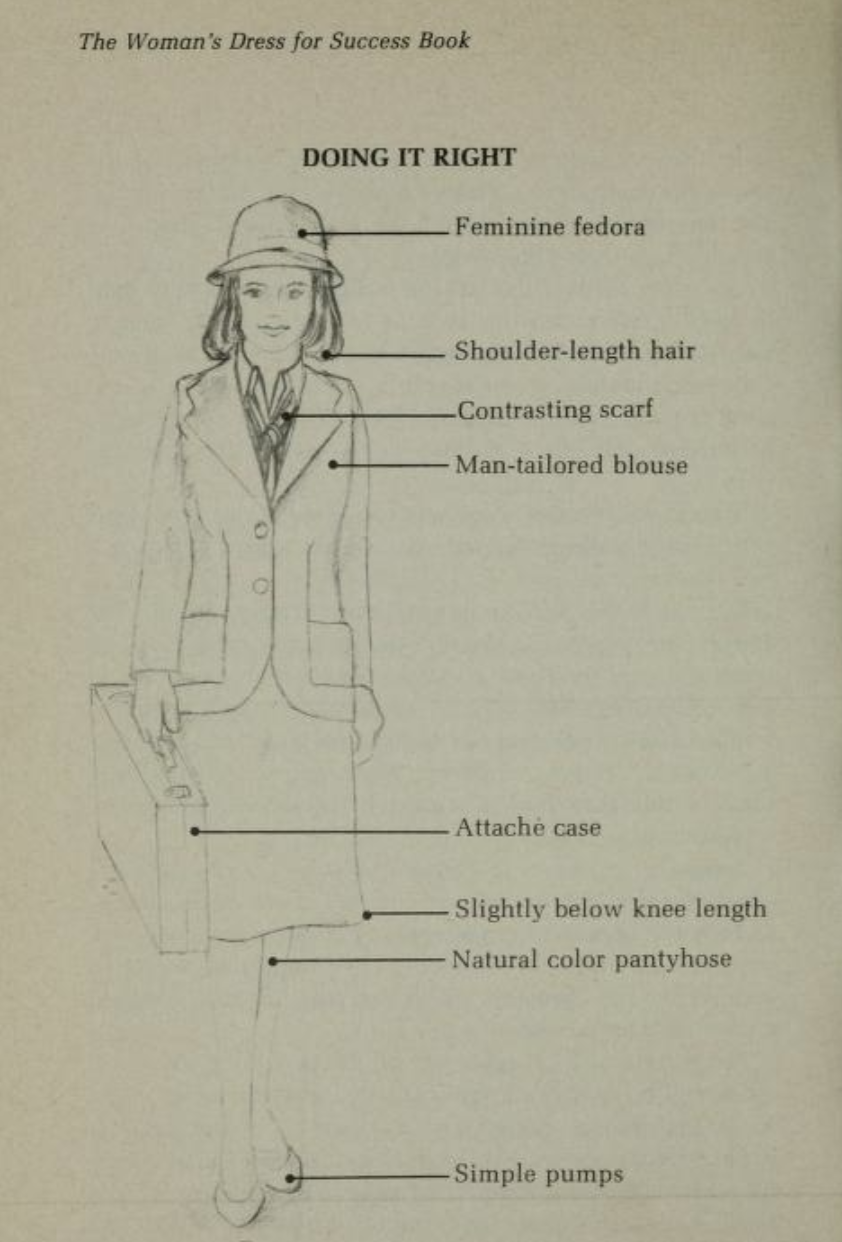

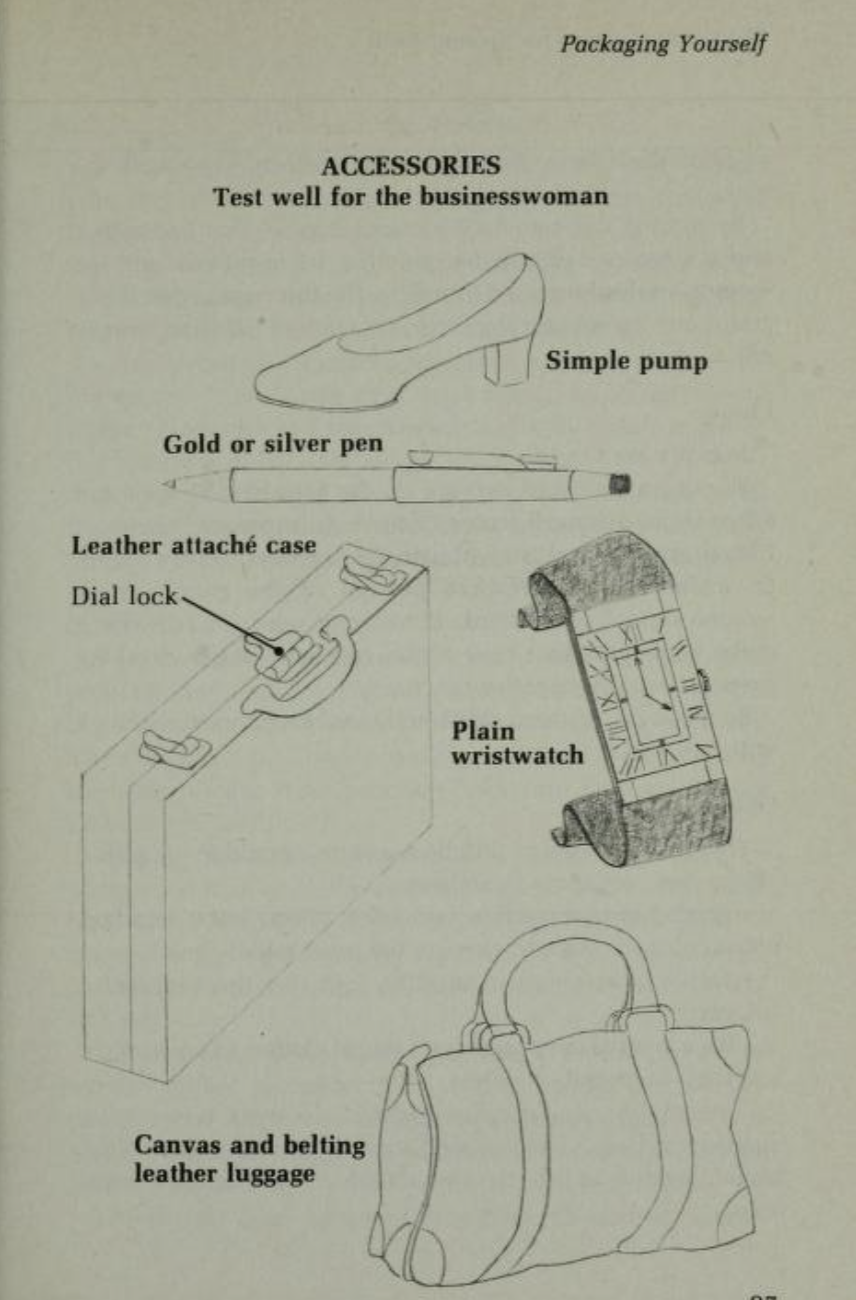

Se vêtir selon un code permet d’exprimer de manière active une identité au travail : « C’est comme un retour aux temps des chevaliers avec leurs armures. Vous revêtez votre armure et vous êtes prêtes pour le travail[1] » Le vêtement et le bijou sont porteurs de sens sociaux. Cette « ingénierie vestimentaire[2] » est véhiculée par des manuels à l’instar des célèbres Dress for Success Book de John Terence Molloy[3]et The Yuppie Handbook, décrivant les silhouettes des Young Urban Professionals. Ils définissent ce qui est approprié, ce qui est socialement accepté dans le cadre professionnel.

Se développe une image stéréotypée de la business woman, reposant sur l’équilibre de principes antagonistes : masculinité et féminité ; conservatisme et sensibilité aux modes ; conformisme et créativité[4]. La première opposition peut être illustrée par l’obligation du port au travail du tailleur-jupe. Cet uniforme est un pendant du costume masculin permettant aux femmes de s’intégrer dans un milieu majoritairement composé d’homme, tout en s’en différenciant. La jupe souligne une dissociation nette des genres dans une société des années 1980 qui retourne à des valeurs conservatrices tout en les redéfinissant.

Le bijou – à l’instar d’autres accessoires comme les foulards – contribue également à la féminisation du costume. Ils cristallisent également les deux autres oppositions du vestiaire professionnel féminin.

A- Prestige de la griffe et fonctionnalité

L’un des aspects les plus saillants du power dressing est la volonté de se conformer à un groupe, en l’occurrence un entourage professionnel.

Se vêtir et se comporter de manière similaire entre employés reflète des valeurs et des objectifs communs. Le succès de l’entreprise est un but partagé qui s’extériorise par une codification généralisée de l’apparence, gommant par la même les spécificités individuelles. L’adoption du costume, à pantalon pour les hommes et bien souvent à jupe pour les femmes, correspond à une standardisation des employés. Cet uniforme se doit d’être de couleurs neutres – les tons beige, gris et bleu marine sont privilégiés –, peu ornementé et de coupe classique. Il est l’une des composantes d’un conservatisme largement partagé dans les entreprises des années 1980.

Cette uniformisation de l’apparence se couple à la volonté d’afficher, par l’apparence, un statut socio-économique.

Dans le cas du bijou, la principale recommandation soulevée par John Molloy est la suivante : « achetez des pièces de joaillerie de meilleure qualité[5] ». La principale erreur serait de porter un ou plusieurs bijoux de faible qualité. Il conseille ainsi : « Plutôt que d’acheter quatre ou cinq bijoux de moindre qualité au cours de l’année, [la femme active] devrait acquérir une très belle pièce de joaillerie[6] ». Et ce d’autant plus qu’il prône une économie raisonnée quant au nombre de bijoux à porter : « la principale règle pour la femme active est simple : le moins de bijoux elle porte, le mieux c’est[7]». Il se place de ce fait en réaction face aux pratiques de la fin des années 1960 et du début des années 1970 en matière de parure : « une règle pertinente dans le cadre professionnel est de ne porter qu’une seule bague. Une femme dont les oreilles sont percées devrait porter des boucles d’oreilles dormeuses. Les pendants d’oreilles ne sont pas préconisés. Tout ce qui est susceptible de cliqueter, d’heurter un autre élément ou plus généralement de produire un son métallique est à éviter[8]» Il s’oppose ainsi aux principes d’accumulation et d’ostentation esthétique qui ont caractérisé la période entre 1965 et 1975.

En somme : « Si [une femme active] porte des bijoux, ils doivent être fonctionnels[9]».

Ce à quoi répond une invention de Philippe et Jacques Arpels[10]

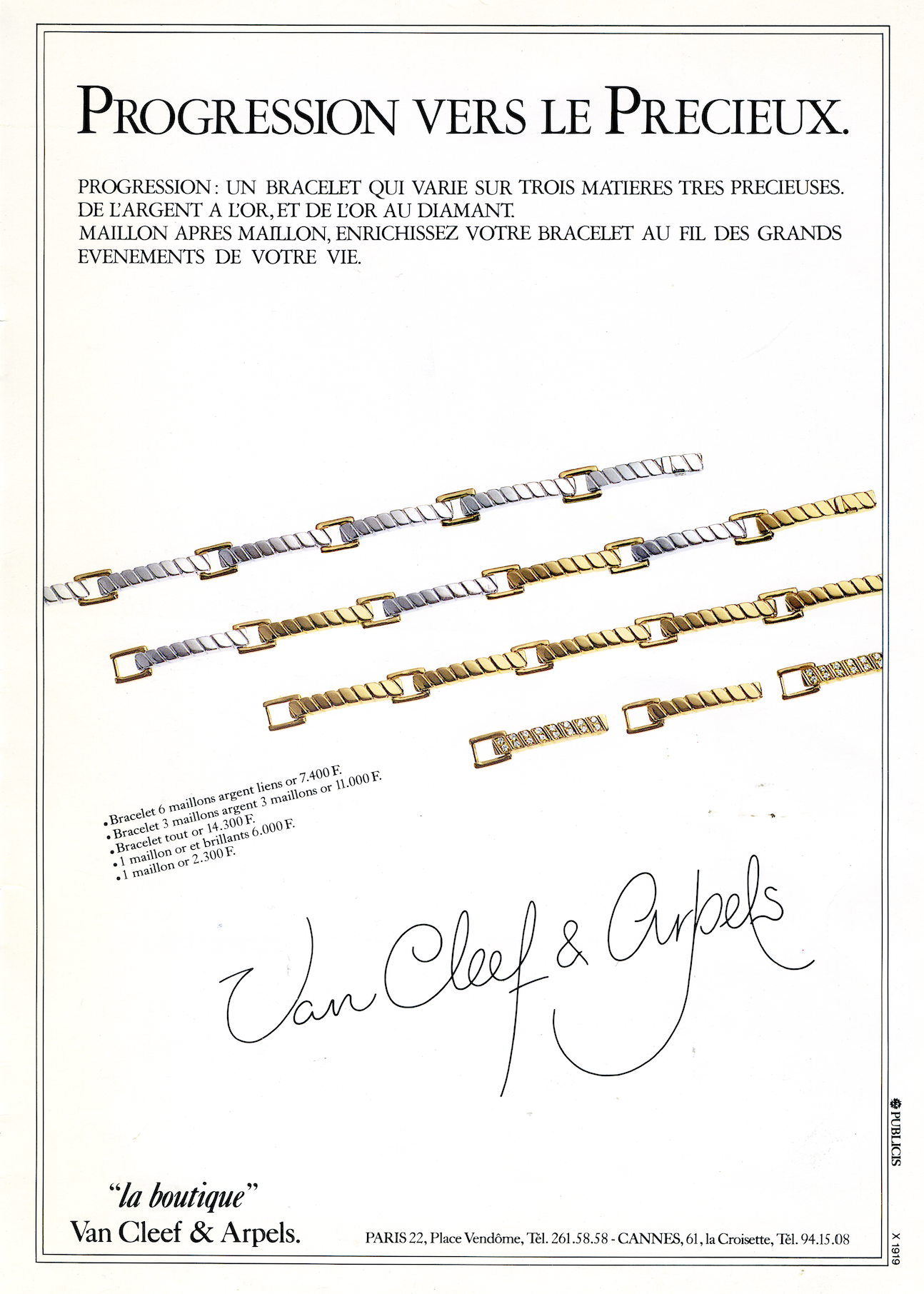

Philippe et Jacques Arpels[10] veulent commercialiser à La Boutique, un bracelet de six maillons, « accessible à tous les budgets[11] » tout en portant la signature Van Cleef & Arpels, gage de qualité et de prestige. (Emergeant dans le contexte économique de l’après-guerre et du début des Trente Glorieuses, La boutique est cet espace de vente inauguré par Van Cleef & Arpels en 1954 au 22, place Vendôme, pour promouvoir un grand choix de bijoux et d’objets à prix raisonnables auprès d’une nouvelle clientèle).

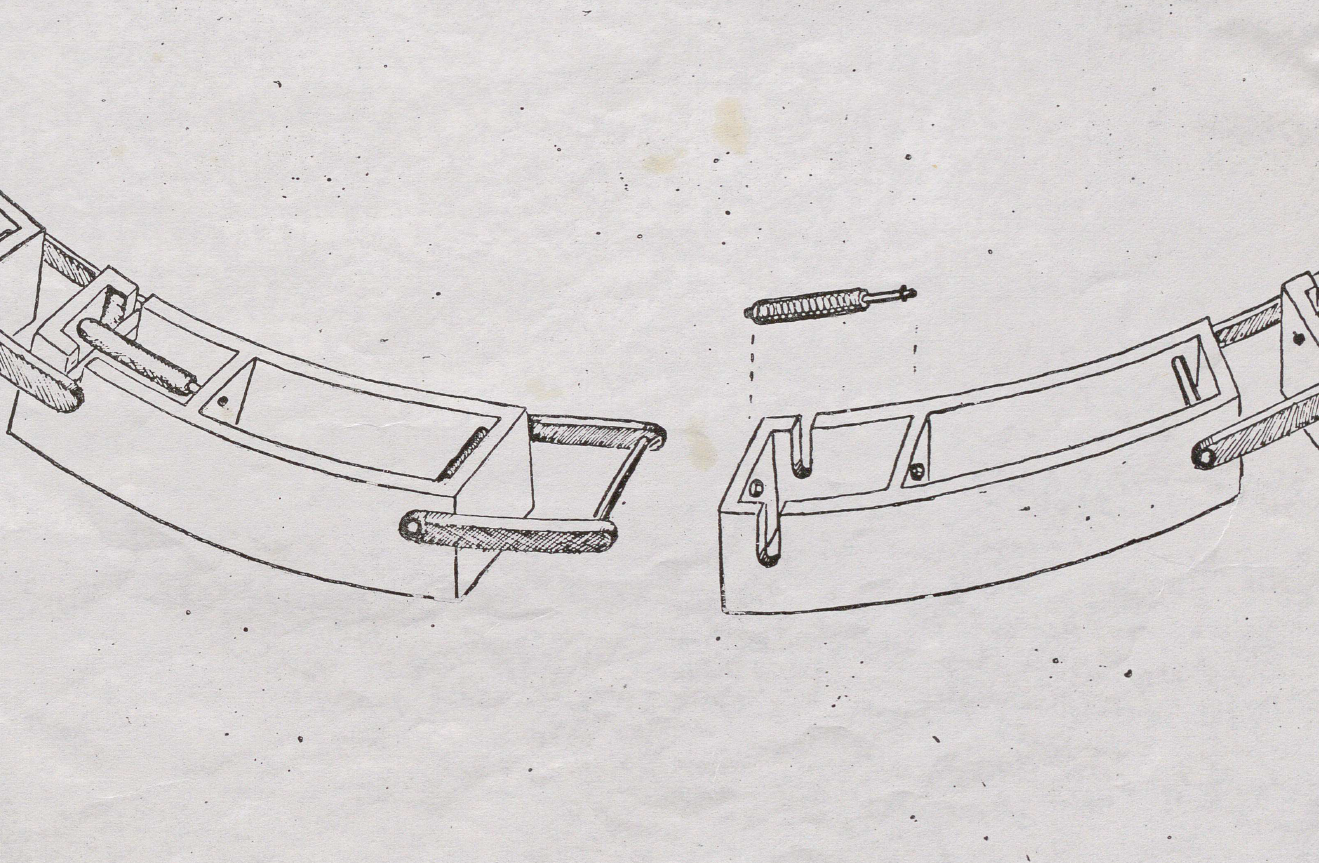

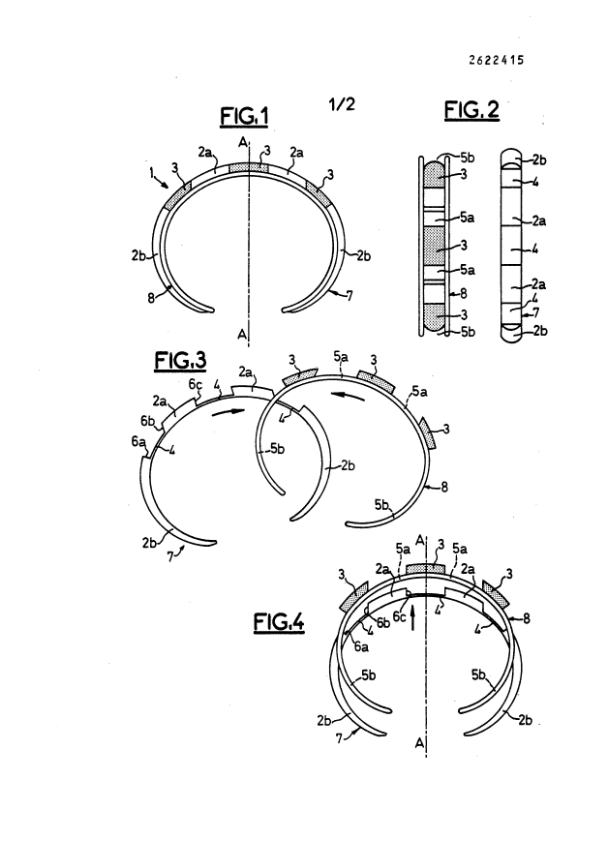

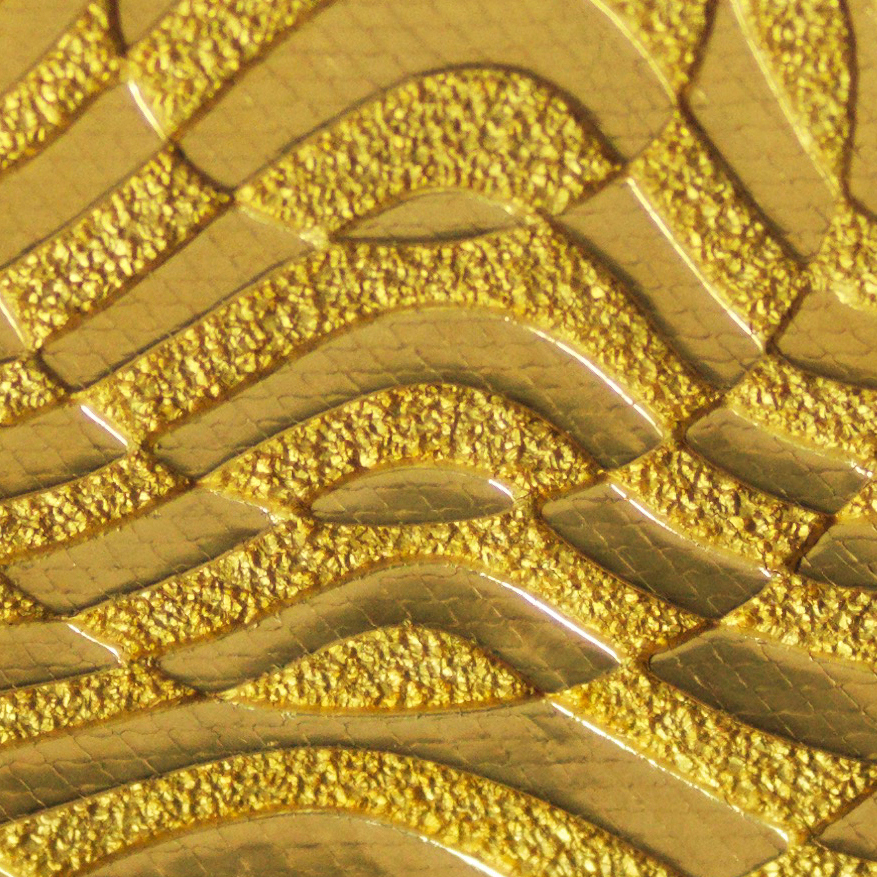

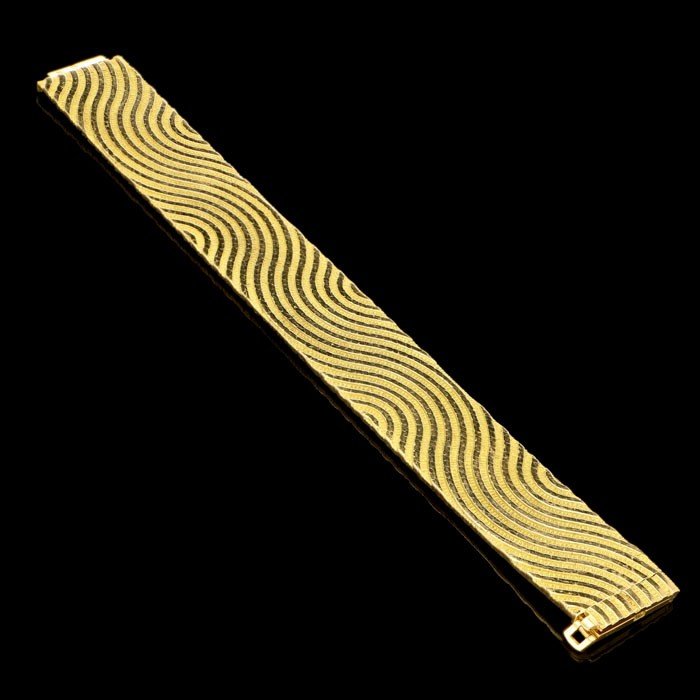

Dénommé Progression, ce bijou à transformation, breveté en 1983[12], consiste à rendre modulable un bracelet formé d’une succession de motifs longilignes reliés entre eux par des maillons quadrangulaires. Les motifs sont creux au revers et comportent à leurs extrémités, d’un côté deux encoches, et de l’autre un axe de pivotement formant le maillon qui unit chaque motif. Ce dernier vient se loger dans les encoches du maillon suivant et est maintenu grâce à un piston. Ainsi, pour assembler deux maillons, il suffit de retirer le piston, introduire le lien du second maillon à relier au premier dans les encoches et remettre ensuite en place le piston.

Ces maillons peuvent être en argent, en or, ou en or serti de diamants, « ce qui fait qu’une cliente ayant acheté la version de base peut ensuite enrichir son bracelet maillon par maillon en fonction de ses moyens[13] ». À l’image du traditionnel collier de perles offert à une jeune fille pour ses dix-huit ans et auquel on ajoute une perle chaque année[14], « ce bijou symbolise la progression, les différentes étapes d’une vie, l’évolution d’une carrière, d’une réussite. Quelque chose comme des galons mérités, gagnés au fil des jours, des années, par le travail, le succès[15] ». Les maillons étant interchangeables « très rapidement et très simplement[16] », le bracelet Progression s’adresse ainsi tout particulièrement aux « femmes de notre temps[17] ».

De même, en 1986, au terme d’une année de réflexion, Jean Vendome invente le Compact[18].

Bijou à transformation inédit, ce dernier prend la forme d’un pendentif rectangulaire dans lequel s’encastre une bague, une paire de boucles d’oreilles et un bracelet. Peu d’exemplaires ont été tirés de cette innovation, mais chacun est unique et présente un décor singulier. Jean Vendome le conçoit pour « la femme moderne, une femme qui travaille le jour, mais qui souhaite être plus habillée le soir, lorsqu’elle sort[19] ». Sous sa forme de pendentif, le Compact se porte de jour. Il suffit alors, le soir ou à certaines occasions, de déplier la parure et de porter tout ou partie des pièces. Il répond ainsi aux exigences de fonctionnalité soulevées par John Molloy. Si ce dernier recommandait en outre de porter un nombre raisonné d’ornements bijoutiers, il indique également que ceux-ci doivent « apporter une présence », avant de citer en exemple : « un pendentif large et de qualité confère une présence [20]».

Parmi les accessoires bijoutiers susceptibles d’être les plus adaptés à la vie d’une femme active, John Molloy recommande la montre, plus précisément un modèle masculin dont les proportions auraient été adaptées à un poignet féminin[21].

Un article de Vogue se fait l’écho de cette préconisation : il met en scène une montre d’homme Corum portée par un poignet féminin. Si la main est manucurée, celle-ci contraste avec la manche d’une chemise rehaussée de boutons de manchettes et d’une veste de costume, dont le « jeu de rayures » est qualifié de « masculin »[22] . En guise de description, le magazine indique : « ce dont une femme active a besoin : une bonne montre » ; avant de poursuivre : « la meilleur montre en ce moment : fonctionnelle, simple... [23]». Le conseil de John Molloy se rencontre également sur la page de couverture du Yuppie Handbook, faisant figurer une business woman arborant une montre Tank de la maison Cartier.

Le modèle horloger, qui n’a cessé d’être renouvelé depuis sa création en 1917, est adapté en vermeil pour rejoindre l’offre des Must au cours des années 1970, contribuant de ce fait à en assurer un plus vaste succès.

Le conformisme des apparences enjoint, de fait, les employés à consommer les mêmes produits et les mêmes marques. La silhouette devient une énumération de grands noms de maisons de couture, de joaillerie, de maroquinerie, reflétant le pouvoir d’achat de cette catégorie sociale. Le langage des marques, pratiqué à l’outrance, menant parfois même à la caricature comme le décrit Bret Easton Ellis dans son roman American Psycho, est un signe extérieur d’appartenance à un groupe. C’est pourquoi les modèles de costumes et d’accessoires doivent être identifiables.

Les maisons de joaillerie l’ont bien compris et orientent en conséquence leur production. L’édition en de multiples exemplaires de modèles bijoutiers ou horlogers devenus les personnifications d’une marque – à l’instar de la montre Tank de Cartier – ou, de manière plus évidente encore, affichant ostensiblement le logotype de celle-ci, forme une part non-négligeable du chiffre d’affaires des grandes maisons. Une version de la publicité de la montre Tank ici reproduite porte ainsi le slogan : « If you want to wear the watch that has been worn by people at the top since 1904, wear Cartier ».

B- Le bijou interchangeable : vers une personnalisation du Power dressing

Cette forme de conformisme indissociable du power dressing, pratiqué à l’extrême, entraîne une perte d’identité individuelle. Par extension, la conformité risque d’occulter les compétences personnelles et donc d’entraver une ascension dans la hiérarchie de l’entreprise. Progressivement, au cours des années 1980, une liberté raisonnée se fait jour dans le vestiaire féminin : de plus larges panels de couleurs, de motifs, de matières et de coupes sont intégrés grâce à la combinaison de différents vêtements et accessoires. Les signes extérieurs de capacités créatives sont d’autant plus encouragés dans certains domaines, à l’instar des médias ou les relations publiques.

L’un des principaux vecteurs de cette variété esthétique est le bijou à décor interchangeable.

Si des éléments de parure semblables existent dès les années 1930[24] et regagnent en popularité au cours des années 1970[25], ceux-ci se multiplient au cours des années 1980.

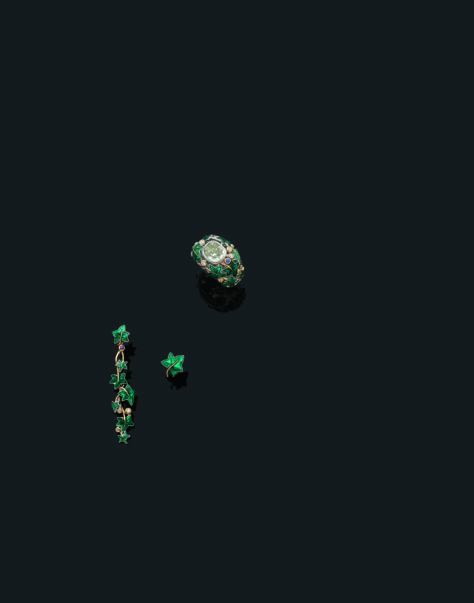

À commencer par les créations de Marina B. qui, depuis 1978 et sa collection de bijoux Pneu, ne cesse d’inventer des modèles de pendants d’oreilles à ornements démontables : JP (1982), Pneus Perles, ou encore Alexia (1983)[26].

En 1984, toujours pour La Boutique, Van Cleef & Arpels créé le collier Nattes et ses dérivés en bracelets et motifs d’oreilles, centrés sur un motif en or jaune et diamants dans lequel viennent s’insérer des tresses de perles fines, hématite ou chrysoprase.

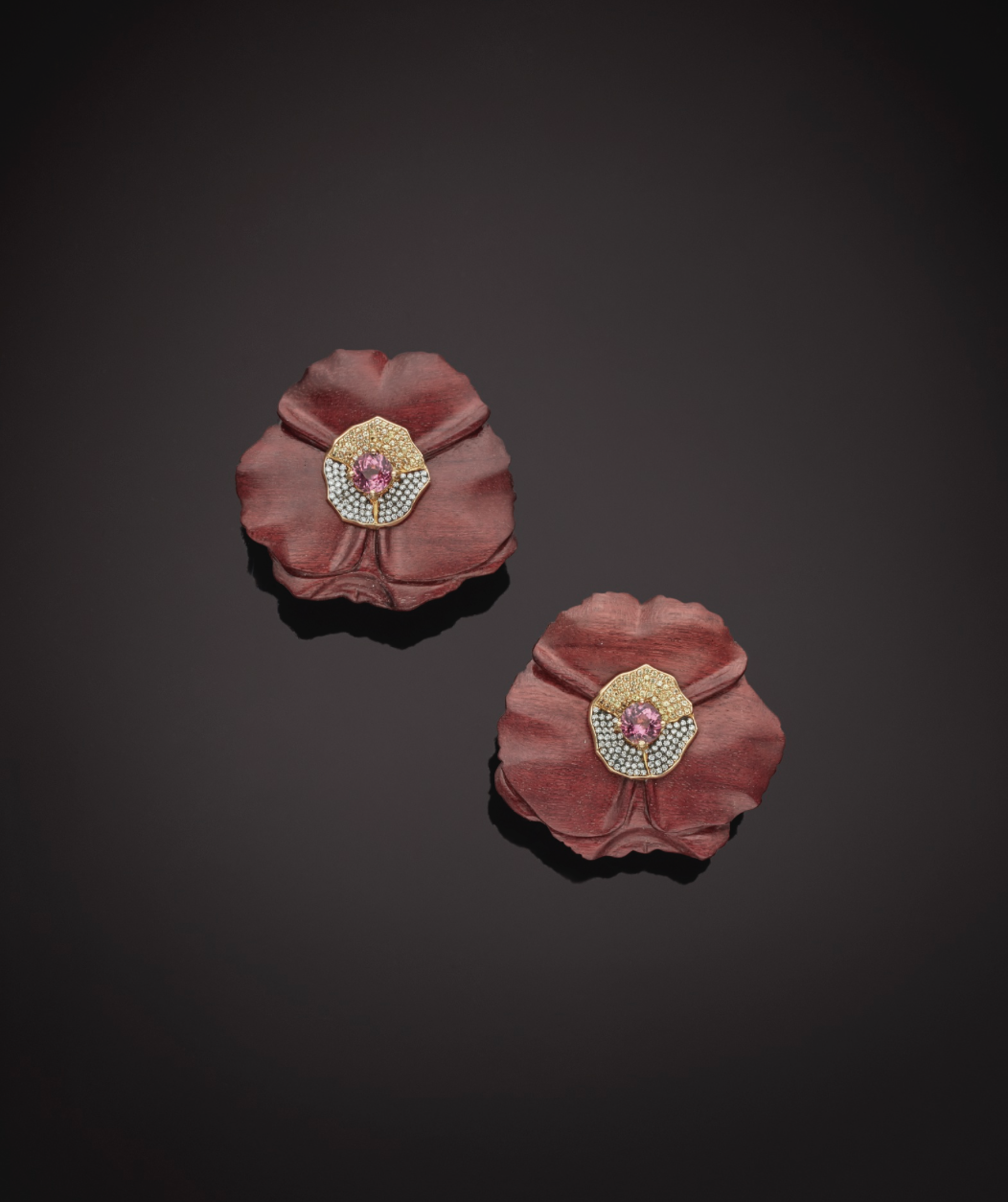

En 1988, c’est au tour de Jean Vendome de développer sa collection Bulles et Boules[27], dont les bijoux présentent une monture en perles d’or ou d’argent dans laquelle vient se nicher une gemme sculptée en sphère. Celle-ci, bien souvent en pierre ornementale, peut être détachée et remplacée par une autre afin de varier les couleurs de la parure.

Un même système est également appliqué au bijou masculin, par Boucheron, pour des boutons de manchettes dénommés « Les Pluriels » : deux anneaux reliés par une plaque en or jaune, accueillent des bâtonnets de bois d’amourette, de lapis-lazuli, d’œil de tigre, de malachite, d’onyx ou même d’or gris. Ceux-ci peuvent très aisément être retirés de leur monture et remplacés par une autre matière. La commodité de cette invention est louée par Boucheron sous le slogan : « c’est quand même plus simple que d’apprendre à coudre[28] ». Le texte publicitaire accompagnant l’illustration de ces boutons de manchettes précise : « Vous n’allez pas me croire, mais il n’y a aucune option « couture » ni à HEC, ni à Berkeley. […] Alors comme je suis un homme d’action, j’entre chez Boucheron et je leur demande des boutons de manches interchangeables[29]». Les Pluriels se déclinent aussi en bijou féminin, sous forme d’anneaux, de joncs et motifs d’oreilles créole en or godronnés, formant « une base », dans laquelle s’insère un motif « intercalaire », en métal, corail ou bois[30]

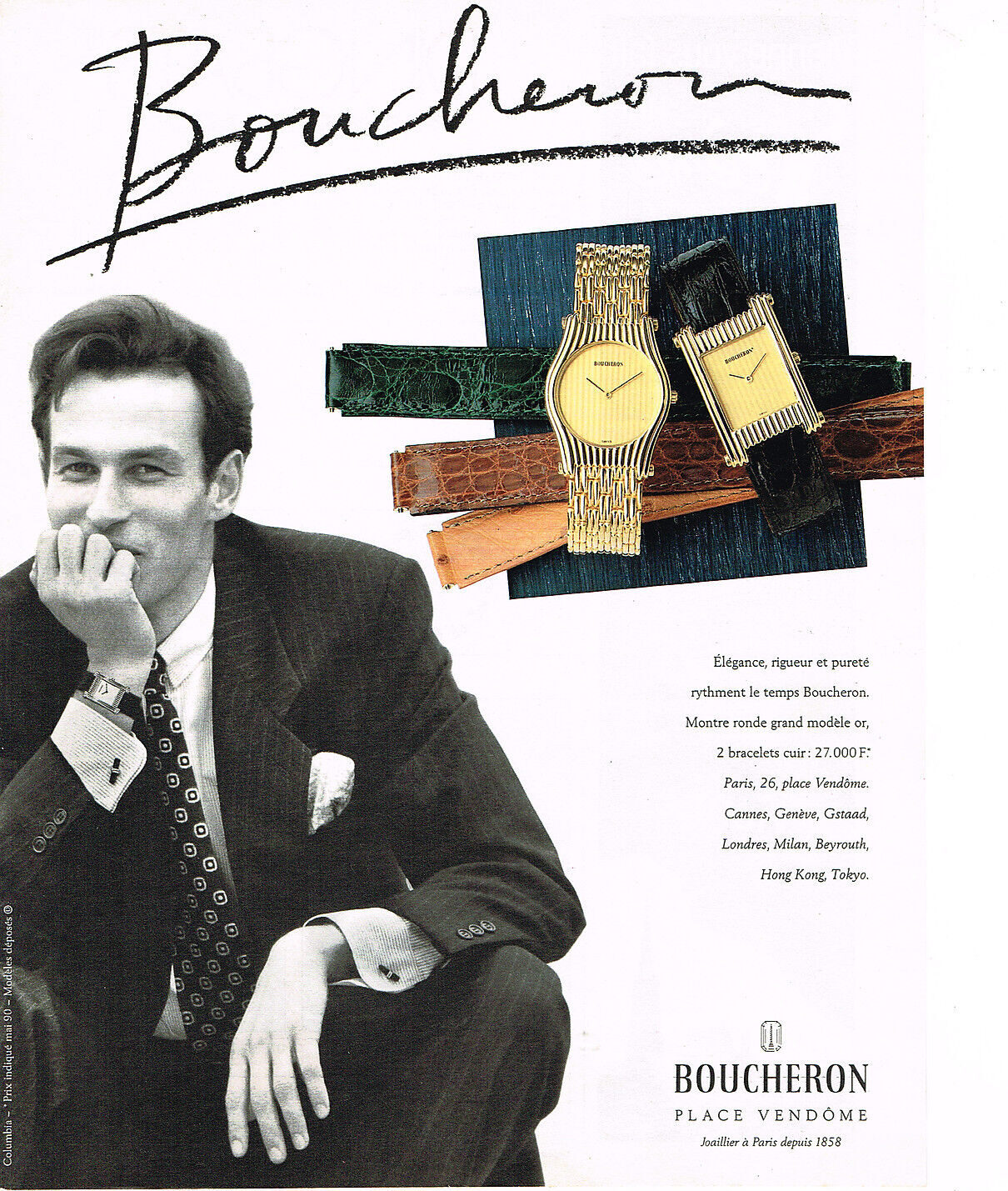

Pareillement, en horlogerie, les modèles de montres à bracelets interchangeables se multiplient durant la seconde moitié des années 1980.

Boucheron étend sa gamme de bijoux à décors interchangeables avec une série de montres, aussi bien féminines que masculines, dont le cadran – tantôt rond, carré ou rectangulaire – est muni de boutons poussoirs permettant de libérer la tige du bracelet et de le changer très aisément. La montre Ma Première de Poiray, conçue en 1986, connaît également un succès retentissant. Son boîtier carré est muni de systèmes d’ouverture à cliquet permettant de changer les bracelets. Ces derniers se déclinent par conséquent dans un vaste éventail de couleur et de matière. Nathalie Hocq, alors directrice artistique de Poiray, en est la meilleure adepte lorsque que sur le plateau d’Antenne 2[31] , elle présente ce nouveau modèle horloger à destination de « la femme d’aujourd’hui, [la femme qui] vit activement ».

Si elle engendre une plus grande liberté dans la façon de se vêtir, l’introduction d’une plus grande variété de choix provoque aussi de l’incertitude quant à ce qui est approprié ou non de porter dans un contexte professionnel.

Le sens du vêtement et du bijou devient plus vague, s’étiole, le power dressing perd de son importance à l’aube du nouveau millénaire en Occident.

*** A suivre ! ***

[1] « It’s kind of back to the knight and the armor. You put on your armor, and you’re ready for business ». Témoignage rapporté dans : Patricia A. Kimle, Mary Lynn Damhorst, « A Grounded Theory Model of the Ideal Business Image for Women », Symbolic Interaction, vol. 20, n°1, 1997, p. 57.

[2] Ibid.

[3] Le premier volume du manuel Dress for Success est édité en 1975 à destination d’un public masculin. Il faut attendre 1977 pour que paraisse The Woman’s Dress for Success Book.

[4] P. A. Kimle, M. L. Damhorst, « A Grounded Theory Model of the Ideal Business Image for Women », op. cit., p. 51.

[5] « Buy […] better pieces of jewelry ». John T. Molloy, The Woman’s Dress for Success Book, New York, Warner Books, p. 89-92.

[6] « Instead of buying four or five cheaper pieces throughout the year, [the businesswoman] should buy one good piece. » Ibid.

[7] « The jewelry guideline for the businesswoman is simple: the less jewelry she wears, the better of she is. » Ibid.

[8] « A good guideline is not more than one ring at a time for business. A woman whose ears are pierced should wear simple gold posts. Dangling earrings are out. Anything that clangs, bangs, or jangles should be avoided. » Ibid.

[9] « If [a business woman] wears any jewelry at all, it should be functional. » Ibid.

[10] Si le brevet mentionne comme inventeur Philippe Arpels, une lettre de Dominique Arpels en date du 25 avril 1983 attribue l’idée du bracelet Progression à son père, Jacques Arpels.

[11] [Anonyme], « Van Cleef & Arpels. Un bracelet nommé "Progression" », Figaro Magazine, 20 mai 1983, n.p.

[12] Brevet n°2 540 364 pour un « Système d’articulation amovible, applicable à des articles de bijouterie ou de joaillerie, par exemple des bracelets, des colliers, etc. » déposé le 3 février 1983, Archives de l’INPI (cote : FR2540364_B1).

[13] Lettre de Dominique Arpels, 25 avril 1983, Archives Van Cleef & Arpels.

[14] « L’idée de Papa est un petit peu inspirée du « add a pearl » necklace. » Lettre de Dominique Arpels, 25 avril 1983, Archives Van Cleef & Arpels.

[15] [Anonyme], « Van Cleef & Arpels. Un bracelet nommé "Progression" », op. cit.

[16] Lettre de Dominique Arpels, 25 avril 1983, Archives Van Cleef & Arpels.

[17] [Anonyme], « Van Cleef & Arpels. Un bracelet nommé "Progression" », op. cit.

[18] Sophie Lefèvre, Jean Vendome. Un demi-siècle de création de bijoux contemporains, cat. expo., Lyon, Muséum d’Histoire naturelle (6 novembre 1999-27 février 2000), Paris, Somogy, 1999, p. 176-177.

[19] Marlène Crégut-Ledué, Jean Vendome. Les voyages précieux d’un créateur, Paris, Éditions Faton, 2008.

[20] « A large, expensive pendant can add presence. » J.T. Molloy, The Woman’s Dress for Success Book, op. cit.[Fig. 10] « Les accessoires convenant à la femme d’affaire ». John T. Molloy, The Woman’s Dress for Success Book, New York, Warner Books, p. 97.

[21] Ibid.

[22] « A play of menswear stripes, in a jacket, the cuff of a shirt. » [Anonyme], « Top choices », Vogue, août 1984, p. 322.

[23] « More of what an active woman needs, count on: a good watch. » ; « The best watch now: functional, simple… » Ibid.

[24] Entre autres exemples, Raymond Verger dépose un brevet en 1932 pour une « Bague à pierre interchangeable » (INPI, cote : FR737464).

[25] Citons notamment la bague Bagatelle de Gilbert Albert (1970), un principe que l’on retrouve durant la même décennie chez Chaumet.

[26] Viviane Jutheau, Marina B. L’art de la joaillerie et son design, Milan, Skira, 2003.

[27] Sophie Lefèvre, Jean Vendome. Un demi-siècle de création de bijoux contemporains, op. cit., p. 147.

[28] Publicité Boucheron pour les boutons de manchettes « Les Pluriels », années 1980, Paris, Bibliothèque Forney.

[29] Ibid.

[30] Publicité Boucheron pour les bijoux « Les Pluriels », années 1980, Paris, Bibliothèque Forney.

[31] « Plateau : Nathalie Hocq », Antenne 2, 07 octobre 1987, Paris, INA (cote : CAB87034614).

Émilie Bérard est titulaire d'un master d'histoire et d'histoire de l'art de l'université de Grenoble-II et de l'Université de Salamanque, et d'un diplôme de gemmologie du Gemological Institute of America. Pendant dix ans, elle a été responsable du patrimoine chez le joaillier Mellerio International. Elle a contribué à plusieurs publications, dont l'ouvrage collectif Mellerio, le joaillier du Second Empire (2016). Elle a rejoint Van Cleef & Arpels en 2017 en tant que responsable des archives et est actuellement responsable de la collection patrimoniale.

Marion Mouchard est titulaire d'un master en histoire de l'art et archéologie de l'université Paris IV-Sorbonne. Elle a écrit deux mémoires sur le joaillier Pierre Sterlé (1905-1978) et sur le créateur et fabricant de montres et de bijoux Verger (1896-1945). Doctorante en histoire de l'art au Centre André-Chastel, elle prépare une thèse sur le bijou archéologique dans la seconde moitié du XXe siècle.

Veuillez cliquer sur ce lien pour vous abonner à la newsletter de Property of a lady

Visuel de "une" : Perles interchangeables en tourmaline verte, tourmaline rose et citrine, cabochons d'améthyste, onyx, diamants de taille circulaire. Marina B. Christie's, Important Jewels, Londres, 4-18 novembre 2020. Lot 80[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

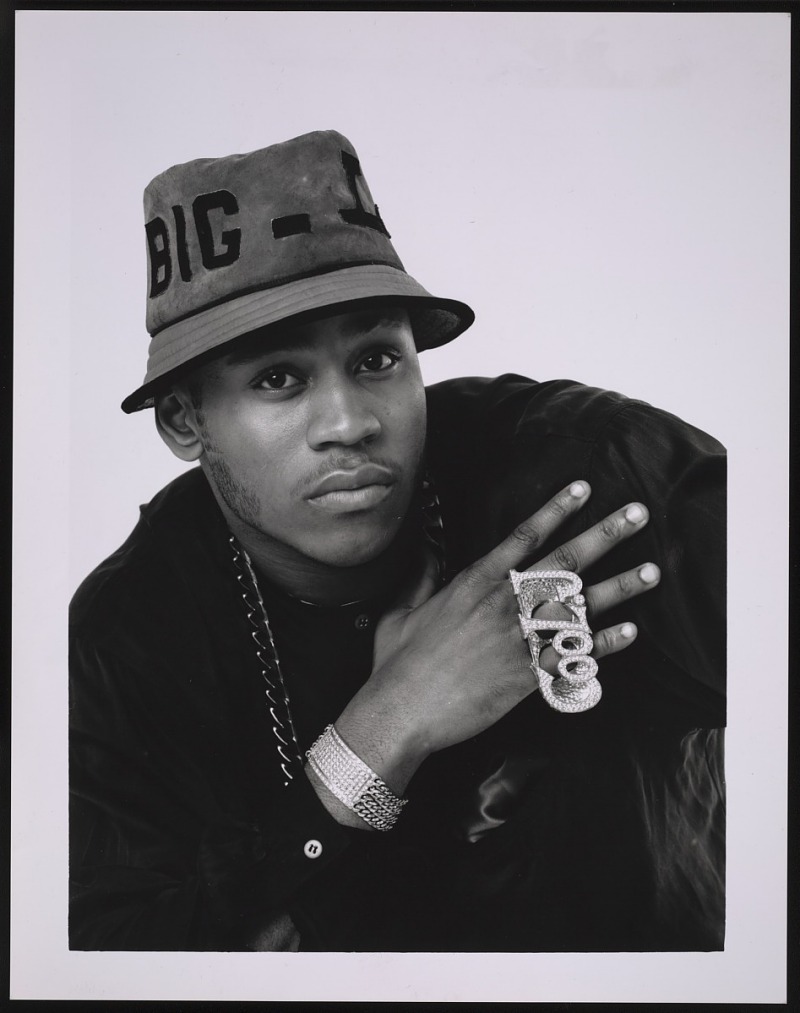

Bijoux et culture Hip-Hop

Par Émilie Bérard et Marion Mouchard

To read this article in English, please click on this link

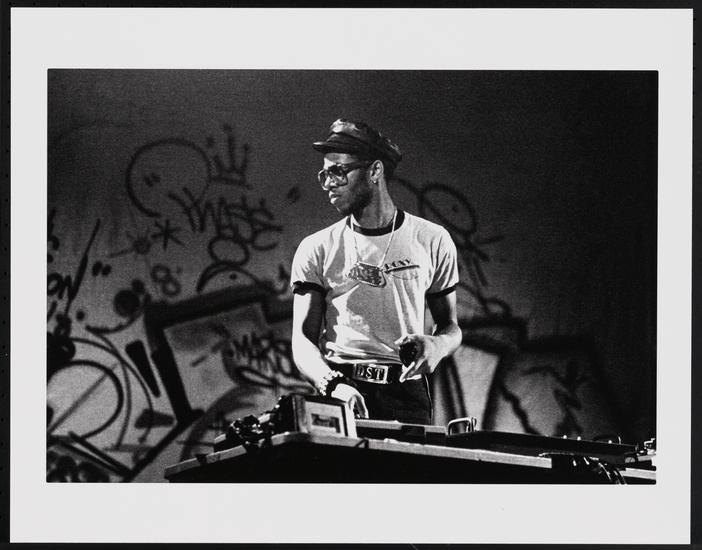

Le hip-hop est un mouvement culturel né à New York au début des années 19701, dans un contexte de paupérisation des quartiers défavorisés – Harlem, Queens, Bronx et Brooklyn. Il regroupe quatre pratiques : le graffiti, le breakdance, le deejaying et le rap. L’une de ses caractéristiques est la volonté d’appartenir à la fois à un groupe socio-économique d’une part, et à un clan, un quartier, une communauté d’autre part.

Surtout, il prône une individualisation ostentatoire, qui passe notamment par l’apparence.

Le vêtement et le bijou sont dès lors, pour les membres de la culture rap, un vecteur d’expression, que ce soit d’un statut ou d’une identité : « Au cours des années 1980, le style vestimentaire en disait plus sur vous que tout autre chose. […] il devait donc parfaitement convenir et il devait vous définir2 ». Ainsi, les choix de couleurs, de marques, et même la façon dont les lacets des chaussures sont noués informent le groupe de son statut social, de ses origines3.

1 Elena Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, New York, Rizzoli, 2023, p. 29.

2 « Around the way in the ‘80s, wardrobe said more about you than anything. […] it had to fit well, and it had to define you ». Ibid., p. 121.

3 Ibid., p. 115

A- Le bijou comme marqueur ostentatoire de richesse

Dans la culture rap, vêtements et bijoux peuvent être des signes extérieurs de réussite : l’objectif est de « s’habiller comme la personne que l’on souhaiterait devenir4 ». L’ostentation des bijoux que les rappeurs arborent est à la mesure de leurs aspirations, qu'elles soient d’ordre financière ou sociale.

Dans le contexte de spéculation et de récession ouvrant la décennie, tandis que les joailliers traditionnels « [s’adaptent] au marché en allégeant les poids5 » des bijoux et qu’une grande partie de la population new-yorkaise vend ses bijoux à des négociants d’or sur la 47e rue6, les membres de la culture hip-hop se distinguent par des bijoux en or aux proportions exubérantes et portés en accumulation.

La richesse se mesure à l’aune des chaînes, des grillz7 et des montres en or achetées à Canal Street, dans Chinatown. Du reste, cette opulence est évoquée par les rappeurs dans leurs morceaux : en 1985, Pebblee Poo dans « A Fly Guy » assure à son auditoire que ses boucles d’oreilles ne sont pas en plaqué, mais en or massif8.

Outre les matériaux, l’iconographie révèle également ces ambitions, à l’instar des symboles graphiques monétaires, en particulier celui du dollar. De même, les vêtements et les bijoux siglés ne sont pas seulement l’apanage des Yuppies, mais sont également un marqueur de réussite sociale pour les membres de la culture hip-hop. Cette dernière contribue d'ailleurs pleinement à accentuer ce phénomène. Les paroles de rap, au travers de la pratique du name dropping, reflètent l’obsession de leurs auteurs pour les marques : « le name dropping démontrait que vous apparteniez à un statut différent de toutes autres personnes… […] La mode signifiait beaucoup. Nous devions nous parer pour nous faire respecter9 »

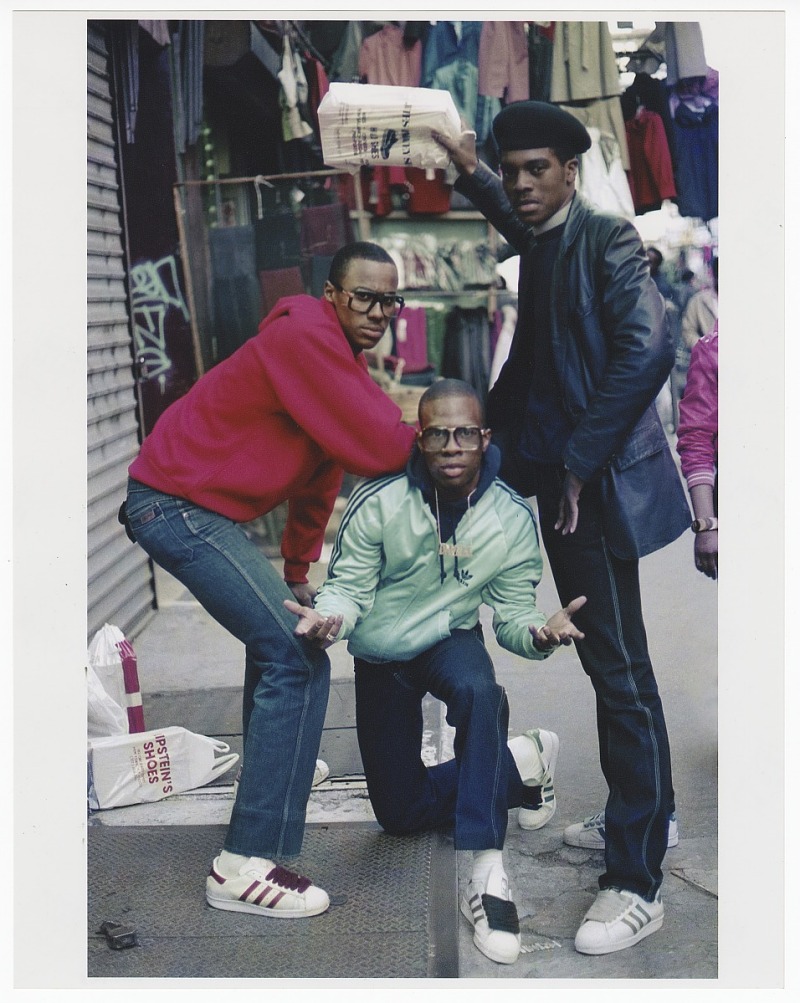

Les paroles de rap sont des indicateurs de ce qui est à la mode. Dans “La Di Da Di”, le Get Fresh Crew énumère ainsi les marques Gucci, Bally, Kangol et Ralph Lauren10. Ces dernières, ainsi que Louis Vuitton, Versace, Armani, ou encore Tommy Hilfiger sont autant de noms du luxe européen et américain à être progressivement intégrés et surtout transformés par le style hip-hop. À celles-ci s’ajoutent également les marques de sportswear telles Adidas ou Nike.

L’œuvre de Daniel Day, dit Dapper Dan, en est l’une des plus célèbres manifestations.

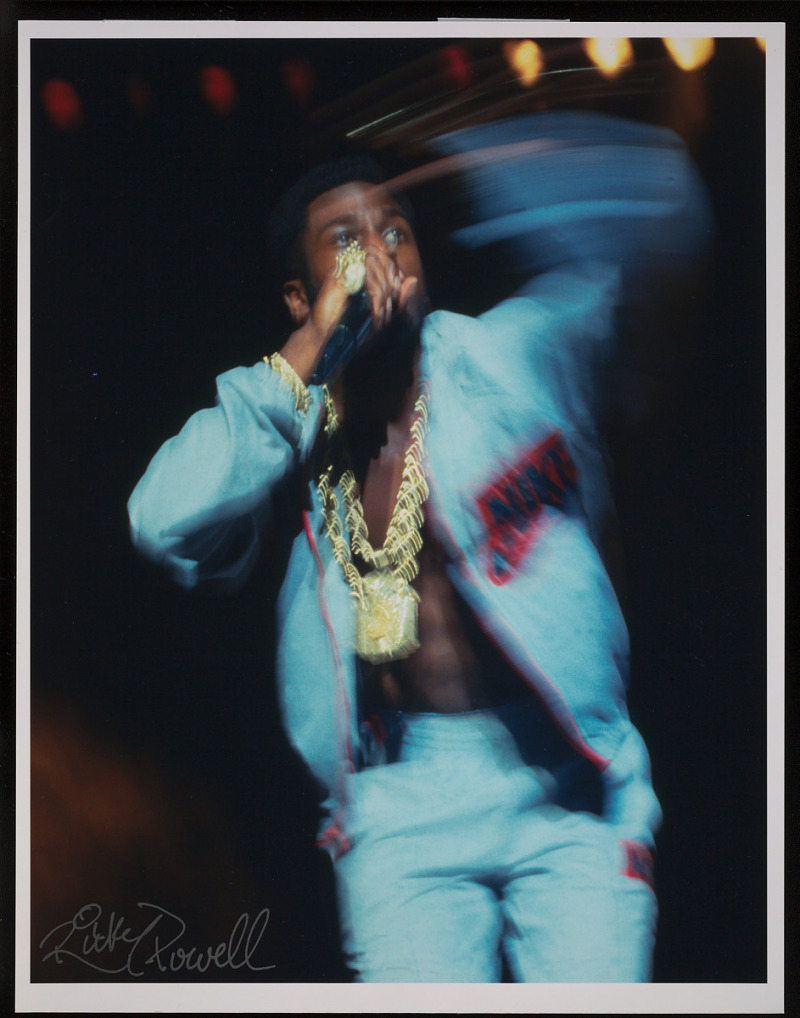

Celui-ci a contribué à introduire les marques de luxe dans la mode hip-hop – principalement Louis Vuitton, Gucci et Fendi. Depuis son atelier à Harlem, ouvert en 1982, il utilise des tissus et des cuirs à logotypes afin de concevoir des créations inédites11. Dès lors, ses réalisations seront portées par les plus grandes stars du rap, tels Heavy D et Big Daddy Kane. Le succès de Dapper Dan repose sur sa compréhension du vêtement en tant que symbole, permettant de transformer le regard qu’un groupe social peut porter sur un individu. La clé de l’apparence à Harlem, à cette époque, était ce qui inspirait de l’admiration12.

Dans le cas du bijou, le pendentif adoptant pour iconographie le logotype de la marque automobile Mercedes-Benz est un exemple récurent. De nombreuses versions en or, de diamètres variables, sont portées par des rappeurs tels LL Cool J., Sir Mix-a-lot ou Erick Sermon – leader du groupe EPMD – afin de suggérer leur réussite sociale par la possession d’une automobile de luxe.

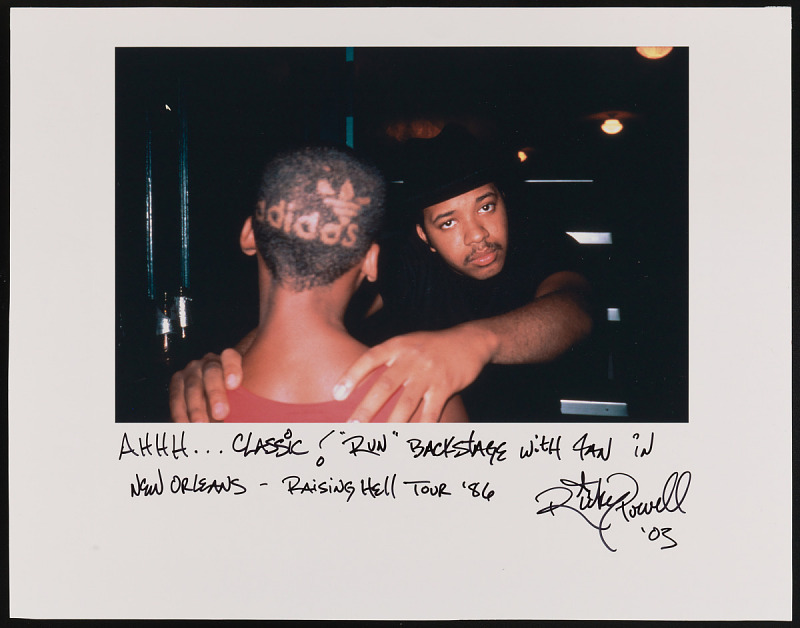

Mais l’exemple le plus éloquent est sans doute le pendentif prenant la forme d’une basket Superstar de la marque Adidas, porté par les membres du groupe Run-DMC.

En 1985, le rappeur Dr. Deas sort un morceau intitulé « Felon Sneakers », message directement adressé à l’encontre de ceux portant des sneakers et dénonçant dans le même temps les troubles qui leur sont associés13. En réponse, Run-DMC compose une ode au basket Superstar : « My Adidas » sera lancé en 1986, dans l’album Raising Hell. Le groupe n’est pas à son premier name dropping. En 1984, dans « Rock Box », il mentionnait déjà les marques de jeans Calvin Klein et Lee14. Au travers de son style vestimentaire, il crée l’une des images les plus reconnaissables du début du hip-hop : souvent vêtus de noir, ils portent des lunettes Cazal et surtout des Superstar sans lacets avec la languette dirigée vers l’extérieur. Le morceau « My Adidas » va faire le succès de Run-DMC en menant à l'une des premières collaborations passées entre un groupe de rap et une marque. Le 19 juillet 1986, ils se produisent au Madison Square Garden et demandent aux quarante mille spectateurs de lever en l’air leurs Superstar pendant qu’ils performent « My Adidas »15. Cette action, et la réponse spontanée qui en a résulté, engagent Angelo Anastasio, représentant de la marque, à conclure un accord de partenariat avec Run-DMC, négocié par leur manager Lyor Cohen.

Les marques de sportswear réorientent alors leur stratégie publicitaire en misant sur les effets démultiplicateurs de la controverse et sur les nouvelles figures populaires de la jeunesse. Rappelons ici l’accord passé en 1984 entre Nike et le numéro 23 des Bulls de Chicago, Michael Jordan, donnant naissance à l’une des plus célèbres campagnes publicitaires de la décennie. L’un des fruits de l’association entre Adidas et Run-DMC est un pendentif, offert par la marque au groupe, à l’image de la célèbre basket telle que portée par les trois rappeurs. Ce bijou symbolise ainsi ce partenariat qui est devenu une référence en la matière, et est le témoin du pouvoir culturel du hip-hop.

4 « Dress like the person you want to become ». Ibid., p. 33.

5 « Bijhorca », TF1, 12 septembre 1979, Paris, INA (cote : CAA7901677001).

6 « L’or, incidence sur la fabrication des bijoux », Soir 3, FR3, 16 janvier 1980, Paris, INA (cote : DVC8008015501).

7 Prothèses dentaires, bien souvent en or, parfois rehaussées de diamants.

8 E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 171.

9 « Name droppin’ happened to show that you are on a different level than someone else… […] The fashion meant something. We had to adorn ourselves. We found respect. » Ibid., p. 97.

10 Ibid.

11 Ibid., p. 33.

12 Ibid., p. 79.

13 Ibid., p. 97.

14 Ibid., p. 99.

15 Ibid., p. 97.

B- Le bijou comme signe extérieur d’appartenance à un groupe

Pour les membres de la culture hip-hop, l’apparence est également un moyen de revendiquer leur appartenance à un groupe en marge de la culture dominante, que ce soit à un gang, un quartier, une communauté. Chaque groupe possède un langage vestimentaire très codifié dans lequel le bijou tient une place importante.

À l’échelle des gangs, les couleurs des vêtements et des bijoux, les symboles qui les ornent, ou même les signes de mains, permettent de se reconnaître dans un milieu urbain défavorisé, où la façon de se vêtir peut mener à des violences : « Les sneakers que vous portiez peuvent soit vous faire agresser par des voleurs, soit vous faire ridiculiser, donc vous deviez bien réfléchir à la manière dont vous vous habilliez16 ».

Déjà, les années 1970 voient le développement de vestes personnalisées et peintes aux couleurs des gangs ou ornées de leurs logos17. Dans le cas de la rivalité entre Crips et Bloods, qui accompagne l’évolution du rap de la côte Ouest des États-Unis, le bleu est attribué aux premiers tandis que le rouge caractérise les seconds. De même, chaque quartier possède son code vestimentaire : à Brooklyn, on adopte le modèle de chaussures Wallabee de la marque Clarks, une casquette Kangol et des lunettes Cazal, tandis qu’à Harlem, le port du survêtement et des sneakers de la même marque s’impose18. Ces mêmes quartiers possèdent leurs propres boutiques spécialisées, dont des magasins de bijouterie : à Brooklyn, s'établit Gold Teeth USA en 1987 ; dans Chinatown, A$ap Eva ouvre son commerce en 1988.

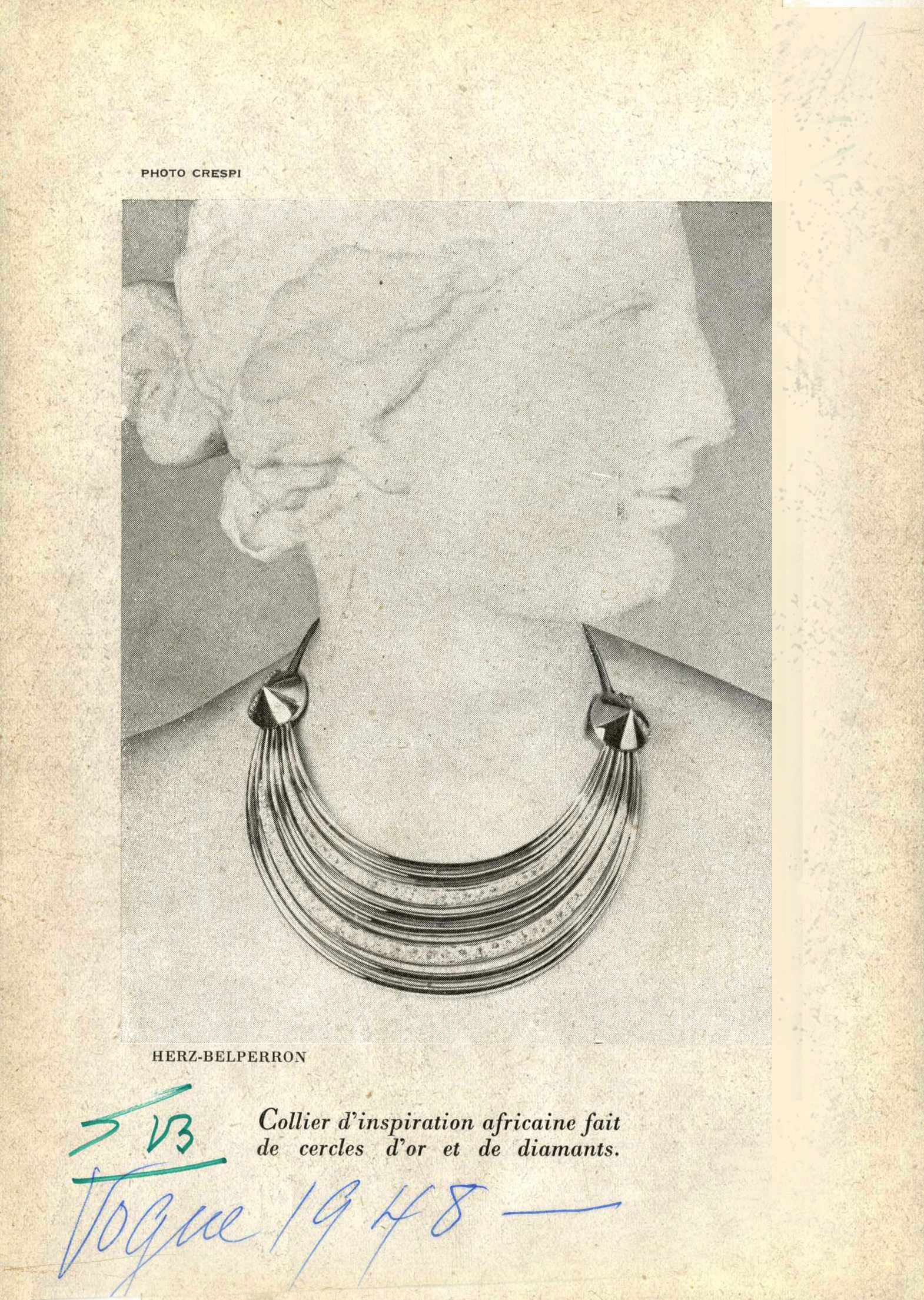

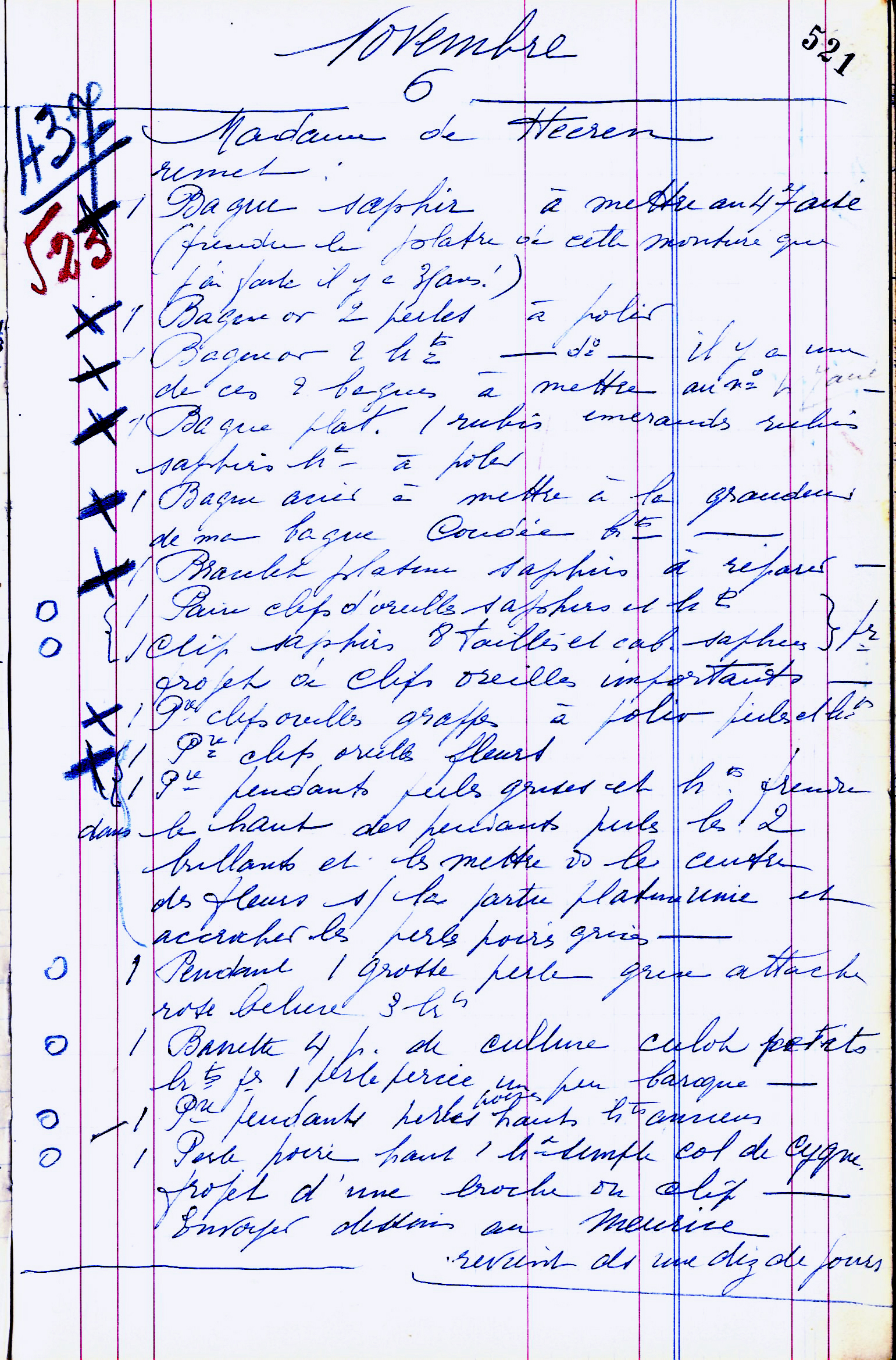

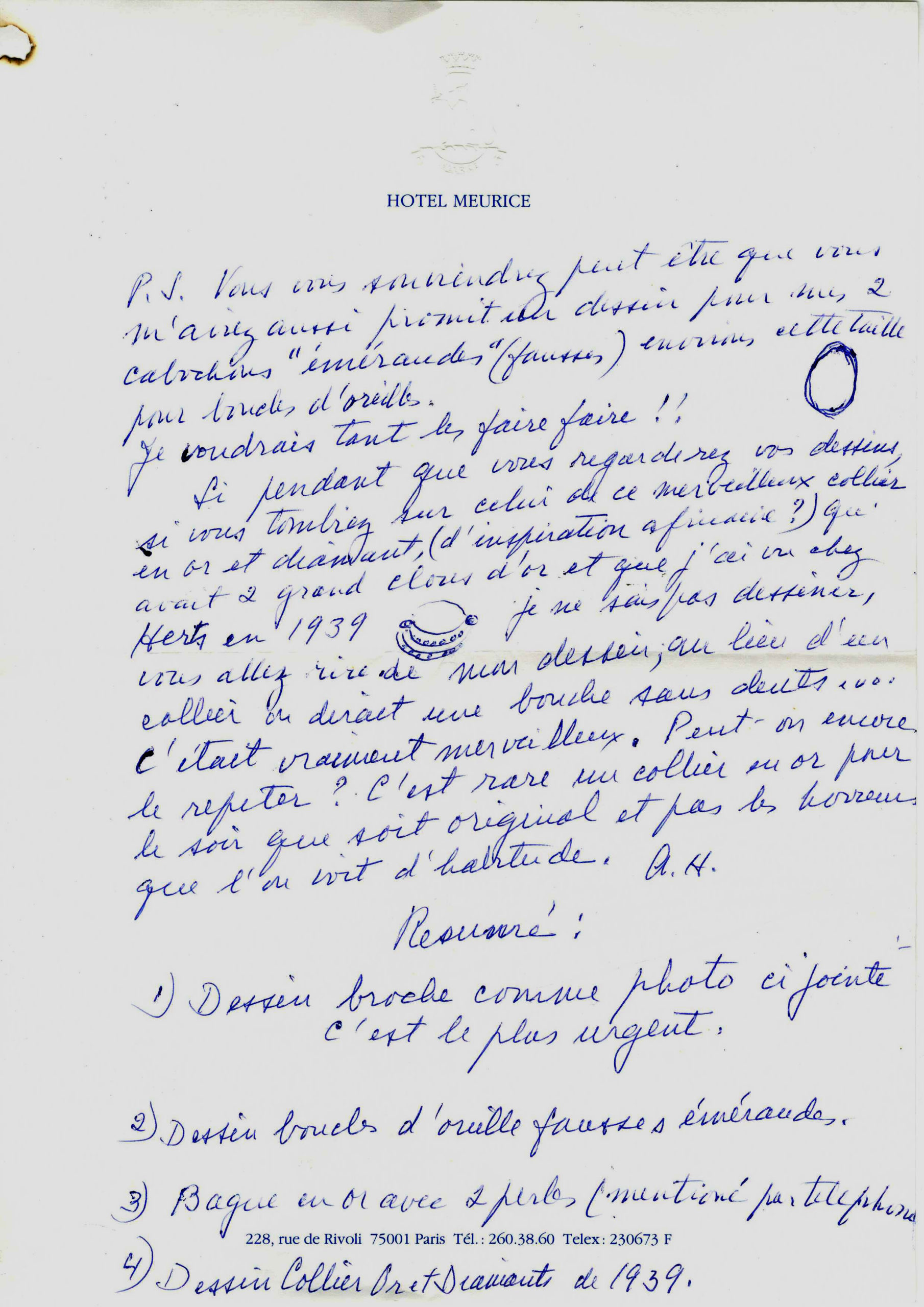

Surtout, la culture hip-hop, « née de la ségrégation et de l’oppression des communautés de couleurs [afro-américaine, latino, juive, chinoise] dans les centres urbains américains19», utilise le bijou comme symbole d’appartenance à une communauté. Dans le cas des rappeurs afro-américains, le port du bijou s’inscrit dans l’héritage politique des droits civiques et du mouvement Black Power : « Ils étaient la génération succédant aux droits civiques qui aspirait à l’égalité et à la liberté. Ils voulaient avoir une voix, par tous les moyens nécessaires20». En 1989, le New York Times consacre un article à ces éléments de parure, affirmation d’une identité africaine : « C’est un retour aux années 1960, rappelant l’époque durant laquelle les droits civiques et le mouvement Black Power inspira une génération d’afro-américains […].

À nouveau, des bijoux et des vêtements symboliques sont portés par des jeunes afro-américains, les transformant en affirmation de fierté et d’identité21». Au cours des années 1980, le centre de l’African style et de la Black Power jewelry se situe dans Harlem West22. Revendiquer son appartenance à cette communauté passe par le port de dashikis, de kufis, de t-shirt à slogan23. En 1989, Queen Latifah et Monie Love, dans le clip de « Ladies First », s’affichent avec des turbans africains et des couronnes égyptiennes24. La même année naît la marque Cross Colours, promouvant au travers de tissus ou de campagnes publicitaires une identité africaine25.

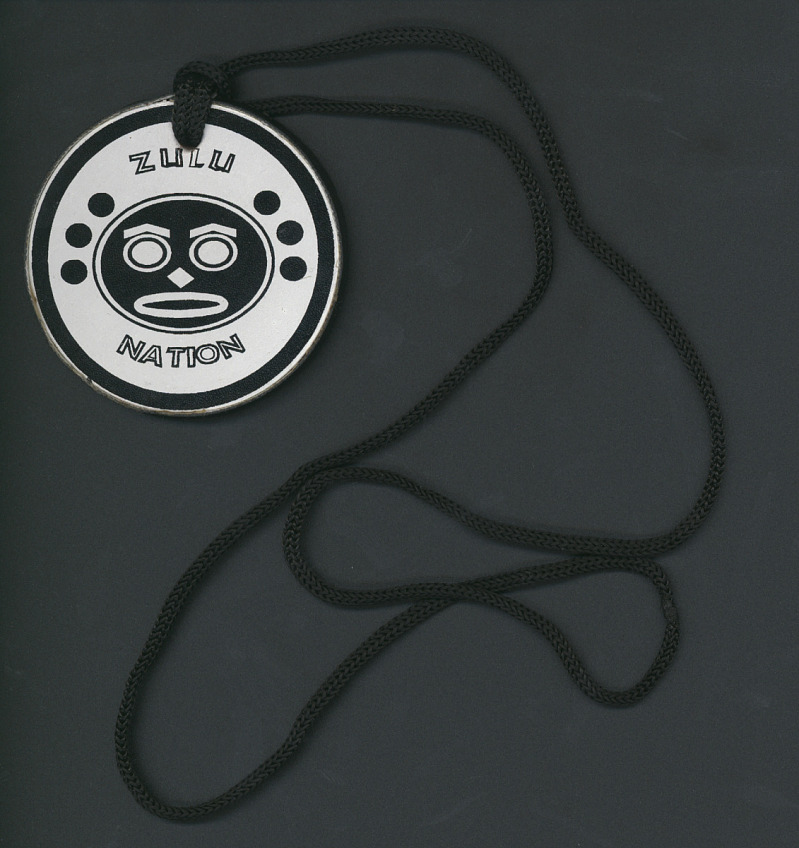

Pendentifs, l’un en forme de croix Ânkh, un second à l’effigie d’Elijah Muhammad, et un troisième portant l’inscription Zulu Nation, n.d., métal, cuir, photographie, tissu, Washington, National Museum of African American History and Culture (numéro d’inventaire : 2006.0067.11, 2006.0067.17, 2006.0067.12).

Dans le cas de la bijouterie, le New York Times observe le port de « collier en cuir avec des médaillons rouges, noirs et vert, certains formant la silhouette du continent africain, d’autre comportant des photographies de Malcom X, Marcus Garvey et Haile Selassie26 ». À la fin des années 1980, on constate en effet un très relatif « éloignement de l’or27 » dans les parures des rappeurs. L’utilisation du cuir lui est parfois préférée pour être associée à des iconographies faisant référence à l’Afrique : « les pionniers du rap comme Expérience Unlimited, Heavy D and the Boys, Kool Mo Dee et Public Enemy – associés au port de larges bijoux en or – portent à présent des bijoux inspirés de l’Afrique28». Un jeune homme interrogé par le magazine new- yorkais exprime sa satisfaction d'observer cette réminiscence du passé politique afro-américain avant d’ajouter : « Au moins, ce ne sont plus ces pacotilles en or de mauvais goût. »

D’autres bijoux suggèrent, par leur sujet, une glorification du passé antique du continent africain, notamment des pendentifs prenant la forme de croix Ânkh, d’un buste de pharaon égyptien ou de la reine Néfertiti. Se positionnant dans les pas de Malcom X arborant sa chevalière aux couleurs de Nation of Islam, les rappeurs des années 1980 se parent pour revendiquer leur identité dans une société qui les marginalise.

Le bijou devient symbole de fierté et d’affirmation de soi.

16 « The sneakers you wore on your feet could either get you robbed or get you roasted, so you had to dress defensively. » Ibid., p. 121.

17 Ibid., p. 50.

18 Sacha Jenkins, Fresh Dressed, 2015.

19 E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 11.

20 « They were the post-civil rights generation who wanted equality and liberation. They wanted to have a voice by any means necessary. » Ibid., p. 65.

21 « They are throwbacks to the 1960’s, recalling the time when the civil rights and black power movements inspired a generation of young black men and women, when everything and anything black was beautiful. [...] Once again, symbolic jewelry and clothing is being worn by young black Americans making statements of pride and identity. » Lena Williams, « In Leather Medallions and Hats, Symbol of Renewed Black Pride », The New York Times, 30 juillet 1989, p. 46.

22 E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 65.

23 L. Williams, « In Leather Medallions and Hats, Symbol of Renewed Black Pride », op. cit.

24 E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 33.

25 Ibid., p. 89.

26 « Leather necklaces with medallions of red, black and green, some shaped in the outline of Africa, others framing photographs of Malcom X, Marcus Garvey and Haile Selassie. » L. Williams, « In Leather Medallions and Hats, Symbol of Renewed Black Pride », op. cit.

27 « A Move Away From Gold ». Ibid.

28 « Rap grounds like Experience Unlimited, Heavy D and the Boys, Kool Mo Dee and Public Enemy – associated with the fad of large gold jewelry – now wear African-inspired jewelry. » Ibid.

C- Le bijou comme support d’une individualité

Au sein de la culture hip-hop, la quête d’une reconnaissance sociale passe également par l’individualisation des bijoux : « Lorsque les marques de luxe n’étaient plus à la hauteur et ne nous servaient pas, nous créions notre propre luxe. La récompense la plus satisfaisante était d’être interpellé par quelqu’un dans la rue qui nous demandait : “Où as-tu eu cela ?” et de répondre “Quoi ? Tu ne connais pas ?! Je l’ai fait moi-même”29 ».

Les modes d’expression du hip-hop consistent à imposer la présence de ses inventeurs dans un contexte socio-politique qui les marginalise au travers d’une pauvreté systémique, des déplacements, et des mesures d’austérité ciblées30. Plus généralement, la customisation et le re-mixing - c’est-à-dire la personnalisation par adjonction d’un signe singulier ou par l’association d’éléments provenant d’émetteurs culturels différents voire opposés – sont au cœur de la culture hip-hop que ce soit dans la manière de se parer ou dans l’adoption de surnoms. Ces phénomènes s’observent dès les années 1970 dans les pratiques vestimentaires des B-boys et des B-girls31, combinant le style des gangs urbains avec des chaussures de sport. Le graffiti offre de nouvelles images qui migrent rapidement des murs ou des trains vers les couvertures d’albums et les vêtements. Les graffeurs – tels Shirt King Phade – interviennent sur des vestes ou des jeans pour y peindre des logos uniques et personnels.

De même, si Dapper Dan utilise les logotypes des marques établies du luxe européen et américain, il les transpose en réalité sur des vêtements à la coupe ample, issue de la culture urbaine d’alors. Dan se place ainsi à contre-courant des grandes maisons : « Je ne dicte pas la mode. Je transcris la culture32 ». Il accueille ses clients – notamment des rappeurs qui alors ne sont pas les bienvenus dans les boutiques de la Cinquième Avenue – et les habille de telle sorte que, par le vêtement et la parure, ils deviennent la meilleure version d’eux-mêmes33. En prenant en compte leur musique et leur personnalité, il crée ainsi l’image qu’ils voulaient véhiculer.

En somme, « La traduction du hip-hop pour l’individualité s’exprimait par la customisation. Avoir quelque chose que personne n’a, […] porter un élément de parure unique en son genre ou des bijoux inscrits à votre nom, c’est montrer au monde qui vous êtes34 ». Ainsi, les pionniers du hip-hop, n’ayant pas accès aux grandes marques de joaillerie, vont faire fabriquer des bijoux vecteurs de leur individualité.

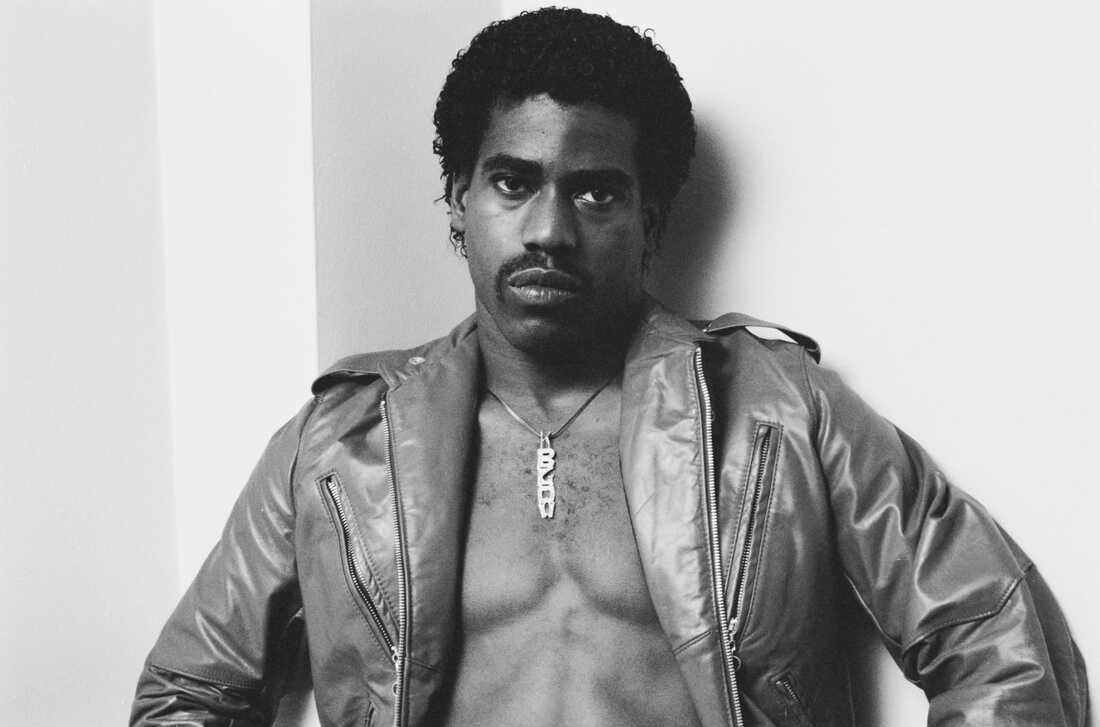

Les bijoux dits namesplates sont un support privilégié de cette personnalisation. Ils consistent à inscrire un mot, généralement des noms, dans une plaque de métal ajourée à la forme et parfois empierrée. Ils comprennent une grande variété de typologie : collier, motifs d’oreilles, bague, boucle de ceinture et bracelet. Une grande liberté de choix est également accordée quant à la taille, la typographie, le type de chaîne ou encore les ornements qui encadrent l’inscription, autant d’éléments permettant de créer un bijou unique. Les nameplates sont de ce fait un moyen pour les premiers rappeurs de montrer de manière ostentatoire leur surnom, leur personnalité, leur identité à l’échelle individuelle.

Le rappeur Kurtis Blow, par exemple, contribue à façonner le port des bijoux chez les rappeurs dès son premier album : sur la pochette, il s’affiche avec pour ornements une accumulation de colliers et chaînes à pendentifs, à ce moment-là de dimensions raisonnables. Il porte à d’autres occasions un pendentif nameplate à son nom : les lettres « BLOW » sont disposées à la verticale depuis une chaîne. Le pendentif devient ainsi un bijou distinctif permettant d'imprimer dans l’imaginaire collectif le style et l’image du rappeur.

Le rappeur LL Cool J, quant à lui, contribue à populariser la bague à quatre doigts. Il possédait deux exemplaires de bagues nameplates - l’une inscrite avec son prénom de naissance, James, dont la lettre finale est remplacée par un « $ », la seconde en or jaune et empierrée portant son nom de scène.

Dans les années 1990, la culture hip-hop trouve une première forme de légitimité dans l’industrie musicale et de la mode. Les rappeurs New School, dont Run-DMC, contribuent à étendre l’influence d’une culture alternative, le hip-hop, sur la culture dominante. L’apparition d’émissions dédiées sur des radios libres ou à la télévision – rappelons ici l’important rôle de MTV, créé en 1981, dans la diffusion des clips vidéo – contribue à propager la musique rap et son style vestimentaire aux heures de grandes écoutes.

Le succès de Dapper Dan ou encore d’April Walker et Karl Kani, ouvre également la voie aux nombreuses marques de mode hip-hop créées durant la seconde moitié des années 1980, à l’instar de Cross Colours. Celle-ci rencontre un enthousiasme grandissant et sature les écrans, diffusée par les clips vidéo ou les séries télévisées à l’instar du Prince de Bel-Air. Dans le même temps, les rappeurs fondent leurs propres labels indépendants. Dès lors, « les artistes promouvant leur propre marque devint la nouvelle norme pour les labels et leur manière de faire des affaires. Ils demandèrent leur propre placement de produit, et les contrats commencèrent à refléter cela35». Alors que les rappeurs accèdent à une reconnaissance commerciale et internationale dans les années 1990, il est devenu plus facile pour eux d’afficher leur succès, ce qu’ils peuvent à présent aisément s’offrir ou encore obtenir par des partenariats.

La culture hip-hop devient une industrie à part entière, en mesure de composer avec les maisons de haute couture et de haute joaillerie. Les collaborations de A$AP Ferg et Tiffany en 2018, puis celle de Jay-Z et Beyoncé avec cette même maison de joaillerie en 2021 confirment l’évolution du regard porté par les industries du luxe, et en particulier la joaillerie, sur la culture hip-hop.

29 « When the luxury brands fall short and don’t serve us, we create our own luxury. The most satisfying payoff is when someone on the street asks that age-old question: “Where’d you get that from?”, my answer is always at the ready “What, you ain’t know!? I made it myself”. » Vikki Tobak (dir.), Ice Cold. A Hip-Hop Jewelry History, Cologne, Taschen, p. 9.

30 E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 168.

31 Contraction de Breaking-Boys et Breaking-Girls, autrement dit des danseurs de breakdance.

32 « I do not dictate fashion. I translate culture. » E. Romero (dir.), Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 79.

33 Ibid.

34 « Hip-Hop's tradition of individuality was expressed through customization. To have something nobody else has, to make you piece a bit more unique, to wear an article of adornment made with a one-of-a-kind design, to rock jewelry displaying your name, is to show the world who you are. » V. Tobak (dir.), Ice Cold. A Hip-Hop Jewelry History, Cologne, Taschen, p. 19

35 « Artists endorsing their own brands became the new norm for record labels and how they did business. They demanded their own product placement, and contracts eventually started to reflect that. » Fresh Fly Fabulous. 50 years of Hip-Hop Style, op. cit., p. 122.

***

Émilie Bérard est titulaire d'un master d'histoire et d'histoire de l'art de l'université de Grenoble-II et de l'Université de Salamanque, et d'un diplôme de gemmologie du Gemological Institute of America. Pendant dix ans, elle a été responsable du patrimoine chez le joaillier Mellerio International. Elle a contribué à plusieurs publications, dont l'ouvrage collectif Mellerio, le joaillier du Second Empire (2016). Elle a rejoint Van Cleef & Arpels en 2017 en tant que responsable des archives et est actuellement responsable de la collection patrimoniale.

Marion Mouchard est titulaire d'un master en histoire de l'art et archéologie de l'université Paris IV-Sorbonne. Elle a écrit deux mémoires sur le joaillier Pierre Sterlé (1905-1978) et sur le créateur et fabricant de montres et de bijoux Verger (1896-1945). Doctorante en histoire de l'art au Centre André-Chastel, elle prépare une thèse sur le bijou archéologique dans la seconde moitié du XXe siècle.

***

Exposition :

Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry

American Museum of Natural History

Opening Thursday, May 9, 2024

Floor 1, Mignone Halls of Gems and Minerals, Meister Gallery

Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry célèbre l'influence culturelle du hip-hop à travers des bijoux portés par certaines de ses stars emblématiques. S'appuyant sur la célébration par la ville de New York du 50e anniversaire du hip-hop en tant que phénomène mondial, l'exposition mettra en lumière l'évolution des bijoux dans le hip-hop au cours des cinq dernières décennies, en commençant par les chaînes en or surdimensionnées portées par les pionniers du rap dans les années 1980 et en passant par les années 1990, lorsque les rappeurs devenus des magnats du business arboraient des pendentifs de maison de disques étincelants de diamants et de platine.

visuel de "une" : Jam Master Jay, Adidas Pendant

Alvaro Keding/© AMNH

Après la chanson "My Adidas" de Run-DMC en 1986, Adidas a conclu avec le groupe un accord de parrainage unique en son genre, offrant à chaque membre un de ces pendentifs en or 14 carats en forme de chaussures de sport.

Veuillez cliquer sur ce lien pour vous abonner à la newsletter de Property of a lady

Une histoire des bijoux régionaux : la Normandie

Par Brigitte Serre-Bouret

"Des carrioles arrivaient des communes voisines, déchargeant au seuil des portes les hautes Normandes en robes sombres, au fichu croisé sur la poitrine et retenu par un bijou d’argent séculaire". Guy de Maupassant, La Maison Tellier, 1881

Témoin de son temps, Guy de Maupassant (1850-1893) nous évoque sa région, la Haute Normandie (à l’époque la Seine-Inférieure et l’Eure) où les parures ne brillaient qu’en de rares occasions.

A quelle catégorie sociale appartenaient les élégantes qui portaient ces bijoux ? Gravures et portraits nous renvoient indifféremment, paysannes, femmes de pêcheurs, maîtresses ou servantes, modestes artisanes, commerçantes aisées. Comme dans toutes les provinces de France, le bijou est avant tout transmission patrimoniale et valeur refuge, jalousement conservé de mère en fille. Assorti de la coiffe en dentelle, parfois presque aussi coûteuse, il sert aussi de langage, attestant de la provenance géographique de sa propriétaire, témoignant de son bien.

A l’époque de l’écrivain, quelques kilomètres suffisent à souligner les différences : coutumes, costumes, langage. Les jours de foires ou de fêtes, avant de se parler, chacune, chacun, s’identifie au port du vêtement et du bijou, à la manière dont la coiffe est amidonnée. Dans le pays de Caux natal de Maupassant, le montage de cette dernière suffit à lui seul à identifier une femme de Dieppe, d’Yvetot ou des bords de Seine.

Pour le bijou, le particularisme est moindre. Si la Seine est une sorte de frontière entre la Haute et la Basse Normandie, les bijoutiers se copient, voyagent, suivent la mode. Certains fabriquent sur place, d’autres se fournissent à Paris d’éléments assemblés selon la commande. C’est ainsi qu’il n’est pas rare dans la Manche de trouver un bijou provenant de Rouen.

Dès avant la Révolution, Normandie et Provence, sont les premières régions de France, économiquement prospères, à témoigner de bijoux fabriqués localement. Du fait de l’essor industriel et des réseaux de communication, ferroviaires, maritime également avec l’Angleterre, la Normandie sera aussi parmi les premières à perdre son identité régionale, la mode parisienne gagnant vite du terrain.

La croix-bosse : un vénérable ancêtre

Presque toutes les croix normandes présentent la particularité d’avoir le pendant inférieur amovible. La croix bosse se porte dès avant la Révolution en Haute Normandie et dans le Calvados. Les deux faces du bijou obtenues par estampage d’une mince feuille d’or ou d’argent, sont soudées l’une à l’autre. Le décor bosselé imite les pointes de diamant. Le rembourrage de ce bijou fragile et creux se fait avec de la résine, du plâtre, parfois même du torchis !

Le bijou se complète de pendants d’oreilles et d’un cœur coulant, les petits orifices aménagés au verso de ce dernier permettant de passer un ruban remplacé au début du XIXème siècle par une chaîne. Ce bijou léger peut atteindre des dimensions surprenantes, plus de 15cm de hauteur. Il est fragile : la croix bosselée se cabosse !

Les pans de dentelle relevés sur le sommet de la tête évoquent une coiffe de l’Eure. Croix bosse et cœur coulant en or sont retenus par une chaine jaseron. Des pendants d’oreilles les complètent.

Or, fin XVIIIème, début XIXème. Collection Michael Fieggen.

Les croix à pierres

La quadrille et la croix de Saint-Lô

Mis à la mode par les grands bijoutiers du XVIIIème siècle, le strass séduit par son imitation parfaite et économique du diamant. Sous l’Empire, il brille sur les croix normandes, reléguant la croix-bosse dans quelques écrins d’ancêtres. Dans toute la Normandie se fabrique la « croix drille » (du nom de l’outil du bijoutier) aussi nommée, la « quadrille » du fait de sa forme carrée.

Sur fond d’or ou d’argent repercé à décor de fleurons, le bijoutier aménage des cabochons sertis en cônes retenant le strass. Croix et cabochons deviennent volumineux à Saint Lô, ville qui donnera l’appellation générique à ce type de croix.

De la quadrille aux formes stylisées, naît la croix de Rouen. Sa forme s’étire sur une large plaque d’or repercée, bombée, garnie de strass. Le cabochon central s’ouvre en une myriade de pierreries nommée « à l’enfantement ». Elle est articulée et se complète du « coulant » qui tient plus du bouton de fleur que du cœur. Ce bijou, toujours en or, fabriqué à Rouen sous l’Empire et la Restauration, se fera aussi à Paris ultérieurement.

Des artistes parisiennes séduites par les bijoux normands

Le tableau Le Balcon réalisé par Édouard Manet est célèbre car il représente la première apparition de celle qui, d’élève à modèle, allait devenir la première femme impressionniste : Berthe Morisot (1841-1895). Elle porte le cœur coulant d’une croix de Rouen, témoignage de ses attaches familiales fécampoises.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

De même dans ses autoportraits, Marie Bracquemond (1840-1916), peintre impressionniste méconnue, témoigne de son intérêt pour les bijoux normands. Ces artistes font preuve d’originalité. En effet, dans certains milieux parisiens, il était à la mode de se démarquer en portant des bijoux régionaux.

Genève, musée du Petit Palais. L’artiste, à gauche, porte une croix de « St Lô ».

Le collier d’Yvetot

Ce collier à pierres, lourd et d’un bel effet, se compose d’éléments s’articulant entre eux à décor géométrique ou floral, retenant une croix ou la colombe du Saint-Esprit.

Cette appellation lui a été donnée par un bijoutier du pays de Caux ayant constaté qu’il s’en portait beaucoup à Yvetot, gros bourg du pays de Caux ainsi qu’à Rouen et sa région. En réalité, son origine est parisienne.

C’est l’exemple typique d’une fabrication que les bijoutiers normands s’approprient, se procurant à la capitale les éléments de bijoux qu’ils assemblent ensuite selon la demande et les moyens financiers du client.

Le Saint-Esprit

Ce bijou suspendu à une bélière en forme de nœud était déjà fabriqué à Saint Lô avant la Révolution. Au siècle suivant, il provient aussi d’ateliers niortais et parisiens.

On le nomme Saint Esprit car il représente la colombe emblématique descendant du ciel tenant au bec un rameau orné de pierres blanches ou de couleurs. Parfois ce sont des grappes de raisins auxquelles s’abreuvent des oisillons en signe de fécondité. Messagère de Vénus puis symbole de paix et du baptême chrétien, il est difficile de déterminer si ce bijou, évocateur de l’amour était offert au moment du mariage ou s’il était symbole religieux, catholique ou protestant.

Ce bijou fragile s’est porté dans toute la Normandie.

Argent moulé, strass blancs et de couleurs. Paris, milieu XIXème. Collection Michael Fieggen.

Les ivoires de Dieppe

En créant au milieu du XVIIème siècle la Compagnie normande, Richelieu accordait à une association de marchands de Dieppe et de Rouen le privilège d’exploiter le Sénégal et la Gambie. Parmi les marchandises importées, le commerce de défenses d’éléphants allait faire de Dieppe le principal centre ivoirier de France.

Au sein de la production surabondante qui va de la maquette de navire à la statuette en ronde-bosse, de l’objet religieux aux objets usuels, râpes à tabac, carnets de bal, souvenirs touristiques, les ivoiriers produisent des bijoux à motifs floraux, pensées, corbeilles de mariages, colombes, gerbes de blé, tout un vocabulaire évoquant l’amour, l’union conjugale et que les ébénistes sculptent aussi sur le fronton des armoires de mariage.

Le travail de l’ivoire était florissant à Dieppe qui comptait en 1820 près d’une centaine d’ateliers. En 2016, le décret Ségolène Royal interdisant le commerce de l’ivoire en France a conduit à la fermeture du dernier atelier qui perpétuait un artisanat de qualité depuis six générations.

Ivoire. XIXème siècle. Dieppe. Les Pêcheries, musée de Fécamp

Le collier dit « d’esclavage »

« De s’y mettre en ménage, ce n’est qu’un trépas certain… penser à son ouvrage. Adieu plaisirs, adieu beau temps, je suis dans l’esclavage »

Cette chanson populaire poitevine a malheureusement associé la condition féminine à ce charmant collier offert au moment du mariage. Un bien vilain nom pour un collier original qui se distingue par l’enchaînement de une à trois plaques à des chaînes différentes.

Son port se développe sous le Directoire à Paris pour être très en vogue sous l’Empire et jusqu’au milieu du XIXème siècle où il rencontre un vif succès en Normandie, en Poitou-Charentes, en Bourgogne, en Auvergne. Les bijoutiers se fournissent en éléments séparés. Les plaques émaillées proviennent du Poitou ou de la Bresse, les chaînes aux mailles différentes sont fabriquées à Paris. En Normandie, des bijoutiers plus talentueux gravent et repercent eux-mêmes la plaque centrale. Le charme de ces colliers vient de la variété de l’assemblage des éléments aux choix de la cliente. Ils sont tous différents !

C’est encore en Normandie que l’on retrouve les plus anciens esclavages aux décors gravés. Ils évoquent l’amour et la symbolique nuptiale (colombes, arc et flèches, corbeille de mariage, cœurs unis). Lorsqu’il s’agit d’une plaque émaillée le décor associe le chien de la fidélité aux cœurs enlacés ou le rébus de la pensée fleurie associée à l’inscription A MOI (Pensez à moi).

Au tout début du XIXème siècle, le collier de type « esclavage » comporte souvent une seule plaque comme en atteste cette élégante jeune femme. Le couple de colombes qu’elle tient répond en écho au décor identique gravé de colombes se becquetant sur ce collier normand.

Le sous-sol normand était-il riche ?

Les « diamants » normands

Dans son livre paru en 1787, intitulé Mémoires historique sur la ville d’Alençon et sur ses seigneurs, Joseph Odolant Desnos écrit : « les orfèvres de la ville utilisent des diamants faux, blancs et bruns extraits des carrières environnantes et qui lorsqu’ils sont mis en œuvre ne le cèdent en rien pour l’éclat aux diamants fins ». Effectivement, la carrière du Pont-Percé à quelques kilomètres d’Alençon, a longtemps livré un beau quartz cristallisé en prisme exploité et vendu sous le nom de diamants d’Alençon pour la fabrication des bijoux.

Jusqu’à l’Empire, des croix de Saint Lô sont reconnaissables car ce quartz fumé est légèrement brunâtre. Les bijoux ont continué à être fabriqués avec l’appellation « diamants d’Alençon » que seule une analyse géologique authentifierait car au fil de l’épuisement des carrières, des quartz plus blancs venant d’autres régions et surtout le strass, vinrent le remplacer.

***

Brigitte Serre-Bouret est docteur en histoire de l’art et archéologie, conservateur en chef du patrimoine et enseignant chercheur. Après plus de trente ans de direction de musées de Beaux-arts, elle se consacre aujourd’hui à la recherche et à l’enseignement supérieur dans ses domaines de compétences. Notamment, elle enseigne à l’Institut National de Gemmologie à Paris et à Lyon, l’histoire et la sociologie du bijou. Elle a organisé ou participé à plusieurs expositions sur le sujet.

Son dernier ouvrage « Bijoux, l’Orfèvre et le Peintre » porte sur la symbolique des gemmes et des bijoux au travers des portraits, de l’Antiquité au début du vingtième siècle.

A voir !

Manet/Degas

Du 28 mars au 23 juillet 2023

Cette exposition est organisée par les musées d’Orsay et de l’Orangerie et le Metropolitan Museum of Art, New York où elle sera présentée de septembre 2023 à janvier 2024.

Musée d'Orsay

Esplanade Valéry Giscard d'Estaing

75007 Paris

Pistes bibliographiques :

Brigitte Serre-Bouret Bijoux, l'orfèvre et le peintre 2022

contact@editionsdesfalaises.fr

Brigitte Bouret Bijoux et Orfèvres en Haute-Normandie 1993

Michael Fieggen Les Bijoux des Français 2021.

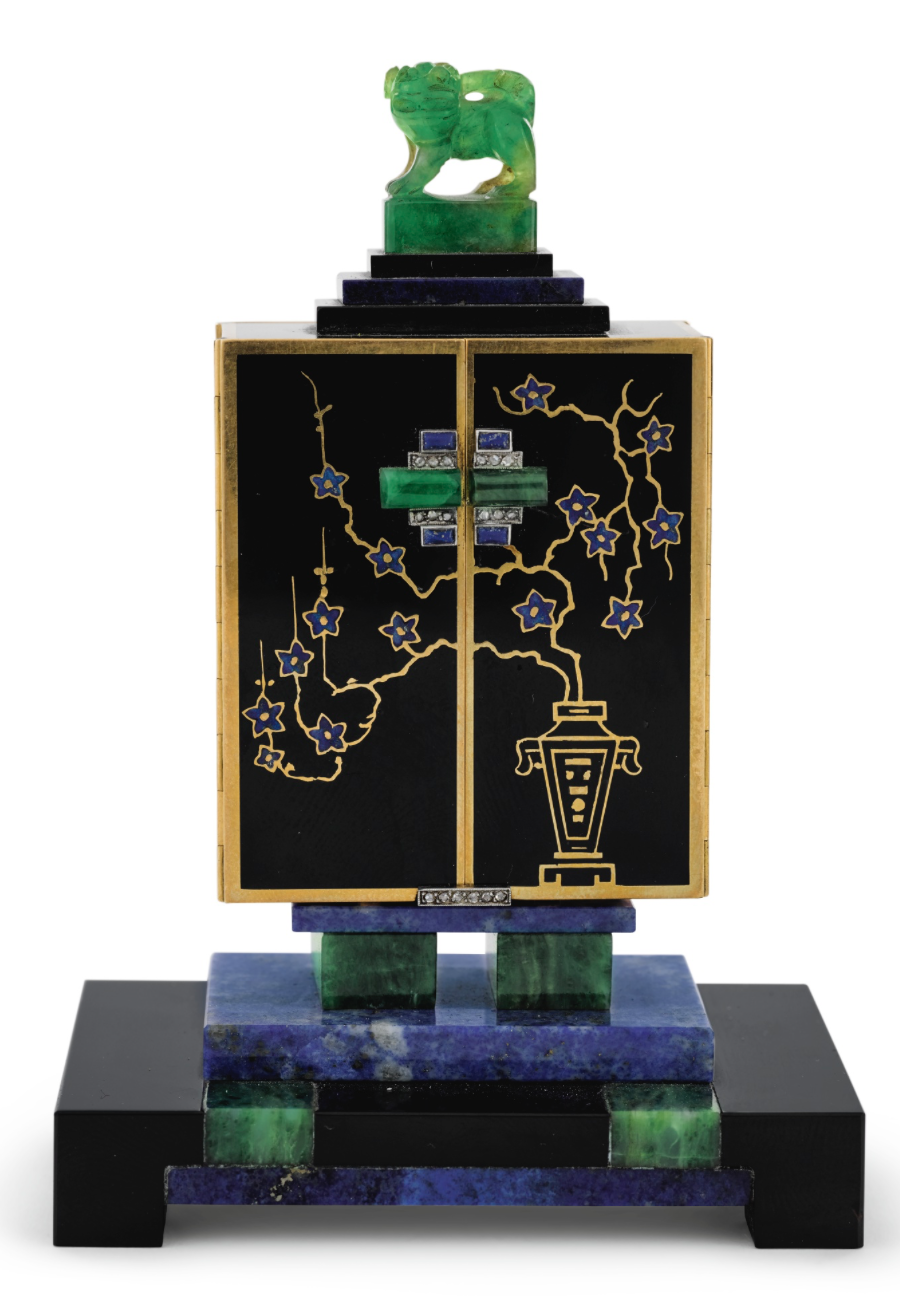

Un mystérieux objet de vertu signé Cartier-Linzeler-Marchak

To read this article in English, please click here

Par Olivier Bachet

Cet article est le fruit d'une acquisition. Mon partenaire est un jour revenu des États-Unis avec dans sa poche un bel objet : un étui à cigarettes Cartier en or, décoré sur ses deux faces d'extraordinaires scènes de chasse persanes probablement inspirées d'une page de manuscrit persan, et réalisées en délicates incrustations de nacre et de pierres dures par Wladimir Makowsky (1884-1966), le maître de la marqueterie joaillière de l'époque Art Déco.

Cette boîte était signée « Cartier Paris Londres New York », mais elle portait également une mention mystérieuse : « incrustations de Linzeler Marchak ».

Il était pour le moins curieux de trouver une double signature sur une boîte Art Déco.

Or, lapis-lazuli, émail, marqueterie de nacre.

Signé Cartier Paris Londres New York.

À l'intérieur, le long du bord gauche, est gravé la mention "Incrustations de Linzeler Marchak".

La marqueterie en nacre et pierres dures porte le monogramme de l'artiste dans le coin inférieur droit : un "m" arrondi pour Wladimir Makowsky

L: 8.7 cm; W: 5.4 cm; H: 1.3 cm.

Collection privée.

A noter chacune des deux scènes de cet étui portent le monogramme de W. Makowsky

Cartier et Linzeler-Marchak n'avaient pas, à ma connaissance, travaillé ensemble. Une autre énigme s'est alors ajoutée à la première. Je connaissais le joaillier Linzeler davantage pour ses pièces d'orfèvrerie que pour ses bijoux, et Marchak davantage pour ses créations d'après-guerre - et notamment ses grandes bagues « cocktail » - que pour ses créations Art déco, mais surtout je n'avais que très rarement vu l'association des deux noms sur une pièce. Je me suis alors soudain souvenu que la plupart des pièces en argent fabriquées par Cartier dans les années 1930 portaient le poinçon de Robert Linzeler. Ces pièces étaient très nombreuses, car si, pour le commun des mortels, Cartier est avant tout un joaillier, une part très importante des ventes de la période Art Déco était alors représentée par l'argenterie, notamment l'argenterie de table, l'argenterie de ménage, les centres de table, les flambeaux, etc… A l'époque, je faisais des recherches pour le livre que j'écrivais avec Alain Cartier, Cartier : Objets d'exception. Il était donc temps de mettre un peu d'ordre dans tout cela pour voir plus clair et comprendre la relation entre trois grands noms de la bijouterie parisienne : Linzeler, Marchak et Cartier.

Robert Linzeler est né le 9 mars 1872. Il descendait d'une dynastie de bijoutiers-orfèvres installés à Paris depuis 1833. En 1897, il s'installe au 68 rue de Turbigo, où il rachète l'atelier de Louis Leroy. Par la même occasion, il dépose son poinçon de maître orfèvre le 14 avril 1897. Celui-ci se compose des deux lettres R et L surmontées d'une couronne royale. Comme le veut la tradition chez les bijoutiers français, ce poinçon reprend le symbole du poinçon de son prédécesseur, à savoir une couronne royale. On aurait pu croire qu'en raison du nom de Leroy ce symbole avait été choisi par ce dernier - en général les symboles étaient choisis selon des jeux de mots faisant référence au patronyme du fabricant - mais en réalité, ce symbole était celui du prédécesseur de Leroy, Jules Piault, un orfèvre spécialisé dans la fabrication de couteaux dont l'atelier de la rue de Turbigo avait été racheté par Leroy en 1886.

Spécialité : orfèvre, bijoutier

Poinçon de maître : Symbole : Une couronne

Poinçon de maître : Lettres : R.L

Adresse : 68 rue de Turbigo, puis 9 rue d'Argenson et 4 rue de la Paix, Paris

Date d'insculpation : 14/04/1897

Date de biffage : 1949

Spécialité : Orfèvre

Poinçon de maître : Symbole : Une couronne

Poinçon de maître : Lettres : L et Cie (la répartition des lettres dans le poinçon est hypothétique)

Adresse : 68 rue de Turbigo

Date d'insculpation : 15/11/1886

Date de biffage : 04/05/1897

Spécialité : Orfèvre

Poinçon de maître : Symbole : une couronne

Poinçon de maître : Lettres : J.P

Adresse : 68 rue de Turbigo, Paris

Date d'insculpation : 1856

Date de biffage : 1887

Les affaires sont florissantes puisqu'en avril 1903, Robert Linzeler quitte la rue de Turbigo et acquiert un hôtel particulier de 480 m2 situé rue d'Argenson dans le luxueux VIIIe arrondissement de Paris pour y installer à la fois son atelier et une salle d'exposition pour recevoir une clientèle privée.

La mention " succr. "après le nom est l'abréviation du mot " successeur ".

Autre détail amusant, il précise sous son adresse "près de Saint Augustin", c'est-à-dire près de l'église Saint Augustin. A une époque sans GPS, cela permettait aux clients de situer immédiatement la rue et surtout de montrer que les ateliers étaient situés dans un quartier chic, contrairement à la tradition des ateliers parisiens de bijouterie et d'orfèvrerie qui, historiquement, étaient situés dans le quartier du Marais, aujourd'hui l'un des plus chers de Paris mais au début du XXe siècle, très populaire, ce qui était encore le cas lorsque Linzeler s'était installé en 1897 rue de Turbigo.

Cette période qui précède la première guerre mondiale est féconde.

Le génial Paul Iribe, qui avait également Cartier comme client pour qui il fabriquait de l'argenterie, conçoit des bijoux pour Linzeler, comme le souligne Hans Nadelhoffer dans son livre Cartier. Linzeler était donc, comme souvent à l'époque, à la fois fabricant pour les autres et détaillant pour lui-même.

Platine, diamants, saphirs, perles et émeraude conçus par Paul Iribe pour Robert Linzeler, vers 1911

Collection privée

Après la Grande Guerre, en décembre 1919, la société est rebaptisée ROBERT LINZELER-ARGENSON S.A. Ce changement de nom s'accompagne de l'installation d'un magnifique magasin décoré par les amis de Robert Linzeler, Süe et Mare, connus pour leur décoration Art Déco. Malheureusement, les affaires sont mauvaises. Il ne faut pas oublier que les lendemains de guerre sont une période de crise qui rend les affaires difficiles.

Argent, marbre portor. Signé Cartier. Poinçon français à tête de sanglier pour l'argent. L : 35 cm ; l : 11 cm (set de plateaux). L : 25 cm (couteau à papier). L : 13,5 cm ; l : 6 cm (tampon encreur). L : 4,5 cm ; H : 6 cm (pot à allumettes).

Fabricant : Linzeler. Collection privée.