Gemmes

L’Inde rêvée (II) : influences mogholes et pierres gravées dans l'Art déco

Dès les années 1910, les grands joailliers européens redécouvrent l’esthétique moghole à travers les gemmes gravées - émeraudes, rubis, spinelles - rapportées d’Inde par des maharajas, marchands, collectionneurs et résidents britanniques du Raj (1858-1947). Témoins d’un art lapidaire indo-islamique raffiné, ces pierres éclatantes, qui évoquent la palette vibrante de l’Inde, sont démontées de leurs montures originelles, retravaillées, parfois retaillées, pour s’accorder aux canons de la modernité.

Cartier, Chaumet, Janesich, Mauboussin ou Dusausoy trouvent dans l’Inde une source féconde de renouveau décoratif. L’imaginaire occidental s’enthousiasme pour l’exubérance colorée des gemmes gravées. Le style que l’on baptisera plus tard « Tutti Frutti », porté à son apogée par Cartier dans les années 1920, en constitue l’un des reflets les plus emblématiques : grappes asymétriques, contrastes de matières, floraisons stylisées.

Nombre de ces pierres réapparaissent sur le marché à la faveur des ventes discrètes organisées par certaines maisons princières indiennes, souvent via les bazars de Delhi, Jaipur ou Calcutta. Elles transitent alors par des marchands spécialisés - Jacques Cartier ou Georges Chaumet au cours de leurs voyages, ou les frères Rubel à Paris - avant d’être montées dans les ateliers européens selon les codes naissants de l’Art Déco.

GemGenève 2025 : un carrefour d’influences, de Paris à l’Inde rêvée

Présentée dans le cadre de la 9ᵉ édition du salon, l’exposition Art Deco: A Legacy of Timeless Elegance, sous le commissariat de Mathieu Dekeukelaire (Directeur, GemGenève), retraçait la richesse créative de la période 1910-1939 à travers un corpus exceptionnel de bijoux, objets d’art et documents d’archives. Loin de tout académisme, l’Art déco y apparaissait comme un creuset d’influences : de l’Égypte à l’Extrême-Orient, en passant par l’Inde, dont l’apport, trop souvent relégué au second plan, s’est révélé fondamental dans le renouvellement ornemental de la joaillerie de l’entre-deux-guerres.

Mathieu Dekeukelaire insiste sur cette soif d’ailleurs qui irrigue les arts décoratifs de l’époque. Dans le domaine du bijou, l’esthétique indo-moghole des gemmes gravées, arabesques florales et contrastes chromatiques devient l’un des idiomes visuels les plus féconds. Cartier, Marcus & Co., Chaumet, mais aussi des maisons aujourd’hui moins visibles comme Janesich ou Marchak, s’approprient cet héritage pour le transposer dans le langage géométrique et rationnel de l’Art Déco. L’exposition en a révélé toute la densité formelle et la portée symbolique.

Chaumet : la réinvention d’un Orient lapidaire

En 1910–1911, Georges Chaumet effectue un voyage en Inde, où il découvre les traditions lapidaires indiennes. De retour à Paris, certaines créations de la maison intègrent des rubis et des émeraudes gravés de motifs végétaux stylisés, dans un langage inspiré de l’art indo-islamique.

L’épingle à jabot en forme de flèche (vers 1920), en platine et or, en offre une interprétation raffinée : chaque extrémité est ponctuée d’un rubis gravé en feuille, encadré de diamants taille rose - un bijou d’inspiration orientale, adapté aux usages vestimentaires européens de l’époque. Les épingles piquées sur les vestes, les jabots ou les chapeaux étaient alors très en vogue.

En 1927, la maison conçoit une spectaculaire broche « cravate » en or et platine, mêlant rubis calibrés, plaques d’onyx et émeraudes gravées. Le motif central articulé évoque les gratte-ciel de Manhattan, tandis que la combinaison chromatique vert, rouge, noir et blanc transpose une Inde rêvée dans l’abstraction urbaine de l’Art Déco.

Marcus & Co. : sophistication new-yorkaise et cabochons d'émeraudes gravées

Lorsqu’on demande à Ida Faerber, partenaire de l’exposition, selon quels critères elle a sélectionné les pièces prêtées par la Faerber Collection, elle répond : « L’Art déco est une période riche et foisonnante, marquée par une pluralité d’influences. J’ai notamment choisi une broche de Marcus & Co. ornée de deux émeraudes gravées, qui témoigne de l’assimilation des savoir-faire indiens. »

Cette broche épingle de jabot (c.1920), résume à elle seule le raffinement technique et l’audace ornementale de la maison new-yorkaise : deux cabochons d’émeraudes gravées ponctuent une structure ajourée en platine, sertie de diamants taille circulaire, baguette et marquise, rehaussée d’onyx et d’émeraudes triangulaires. Transformable en clips, la pièce conjugue modernité architecturale et mémoire lapidaire, dans un langage formel résolument issu d’un dialogue entre cultures.

La diversité des ateliers

D’autres joailliers ou ateliers anonymes ont également créé des chefs-d’œuvre Art Déco. Ainsi, ce bracelet flexible présenté par Paul Fisher Inc. vers 1930 en offre une illustration exemplaire : en platine, il figure un motif floral continu associant rubis gravés et diamants taille ancienne. Le traitement des pierres, probablement gravées en Inde, témoigne d’une maîtrise lapidaire héritée des ateliers moghols. Cette pièce illustre merveilleusement la synthèse entre rigueur formelle de l’Art Déco et sensualité orientale.

Ces gemmes gravées, souvent façonnées bien avant leur montage dans les bijoux Art Déco, proviennent de centres spécialisés tels que Jaipur, Cambay, Delhi ou Hyderabad, où se transmettaient des savoir-faire moghols en taille et gravure au sein d’ateliers anonymes. Ces artisans - tailleurs, polisseurs, émailleurs - sont certes invisibles dans les archives occidentales, mais leur geste demeure.

Marchands de renom à GemGenève : fragments d’un Orient recomposé

Parmi les marchands présents à GemGenève 2025, plusieurs ont mis en lumière la persistance de l’esthétique moghole ou indienne dans la joaillerie Art Déco. Les émeraudes gravées y occupaient la première place.

Ernst Färber présentait une spectaculaire émeraude rectangulaire gravée d’une fleur de pavot sur tige aux feuilles luxuriantes, montée sur or jaune avec une dizaine de rangs de fines perles de rubis. La Maison munichoise avait également rassemblé une collection de perles d’émeraudes colombiennes de tailles diverses gravées en tranches de melon, typiques de l’art moghol tardif, montées en un collier ponctué de perles fines et de capsules en cristal de roche gravées et serties de rubis calibrés.

Chez Giuseppe Torroni figurait une broche d’inspiration indienne signée Raymond Yard, l’un des joailliers préférés de la haute société new-yorkaise. Paul Fisher, Inc. exposait une demi-parure “tutti frutti” (collier et boucles d’oreilles) non signée, en or jaune et brillants, sertis de cabochons de saphirs et de rubis, d’émeraudes gravées en feuilles et de motifs cachemire (paisley) surmontés de diamants ronds qui arrêtait tous les regards.

Zebrak présentait un bracelet signé Janesich, orné d’émeraudes gravées en melon, rehaussées de perles fines et de modules tubulaires en diamants et platine. Le contraste entre formes arrondies et lignes tendues offrait une lecture poétique du vocabulaire indien, reformulé dans la grille occidentale de l’Art Déco. Un collier Tutti Frutti signé Mauboussin illustrait aussi cette rencontre entre goût français et imaginaire indien : ponctué de gemmes colorées gravées, il présentait en pendentif un délicat vase de fleurs, motif central de l’iconographie moghole, ici revisité avec subtilité. Enfin, point culminant : un sautoir monté sur platine, dont la chaîne, ornée de diamants et d’émeraudes calibrées, intègre un pendentif composé de perles oblongues d’émeraude, une large émeraude hexagonale polie et un cabochon orné d’un motif floral. Hommage manifeste à un collier créé par Cartier Londres en 1927 (Nadelhoffer, 1984, p. 165), la pièce se révèle construite autour d’un pendentif historique - parfait exemple du style « indien » développé par la maison durant l’entre-deux-guerres. Un motif qui rappelle également la broche portée par Marjorie Merriweather Post, dans un portrait réalisé en 1929 par Giulio de Blaas aux côtés de sa fille Nedenia (Hillwood Estate, Museum & Gardens, acc. no. 51.146).

Horovitz & Totah contribuait également à cette relecture avec un vanity case Hindou de Cartier daté de 1935 finement décoré d’oiseaux partiellement émaillés, d’animaux sauvages et surmonté d’une plaque en agate incrustée d'un saphir sculpté.

Entre authenticité et réinterprétation : les ambiguïtés des gemmes gravées

Une question se pose en filigrane face à l’engouement actuel pour les pierres gravées et les formes anciennes : comment distinguer une gemme indienne véritable d’une création contemporaine inspirée de ce style ?

À l’ère des re-créations « à l’ancienne », où des gemmes naturelles sont retaillées dans l’esprit du XVIIᵉ ou du XVIIIᵉ siècle, la frontière entre authentique et pastiche devient particulièrement ténue. Une pierre ancienne peut être intégrée à un bijou Art Déco ; une pierre récente peut être gravée dans un style imitant l'art moghol.

Interrogé sur ce point, Patrick Dubuc, maître lapidaire canadien, livre un témoignage à la fois lucide et modeste : « J’ai gravé les Shah avec un graveur numérique, une pointe d’acier sertie d’un petit diamant. Avec de l’huile et de nombreux passages, les résultats étaient étonnants. Cela m’a toujours intrigué : comment les artisans moghols parvenaient-ils à graver du diamant avec tant de précision, sans nos outils modernes ? Un graveur rotatif ? Une pointe vibrante ? Ou bien certaines pièces auraient-elles été retouchées depuis ? »

Selon lui, la différence se joue dans des détails infimes, véritables indices pour l’œil averti. Les outils numériques actuels permettent une finesse d’exécution souvent supérieure à celle des gravures anciennes. Dès lors, « le polissage moderne est trop parfait. Sur les anciennes pièces, on perçoit des micro-irrégularités, une usure, des défauts d’abrasion révélateurs d’un geste manuel. La symétrie elle-même peut trahir la modernité d’une taille : trop nette, trop précise. »

De fait, les gemmes anciennes présentent souvent une patine discrète, des facettes irrégulières ou encore des traces d’outils abrasifs rudimentaires. À l’inverse, les pierres récentes, même taillées dans un esprit historique, affichent fréquemment un poli lisse, une géométrie parfaite ou une absence de marques liées au temps.

Patrick Dubuc rappelle que, sans provenance documentée, même l’expertise la plus fine ne suffit à garantir une datation certaine.

Dès le premier quart du XXᵉ siècle, les ateliers de Chaumet gravaient à la main des pierres dans un style directement inspiré des motifs moghols. À la même époque, Jacques Cartier, en Inde, acquérait des gemmes gravées authentiques, qu’il faisait monter dans des compositions modernistes. Suzanne Belperron, dans les années 1940, réutilisait quant à elle des émeraudes gravées anciennes dans des bijoux d’une modernité radicale. Ces gestes brouillent davantage encore les repères temporels.

Chez Fima Diamonds, cette distinction passe également par l’analyse fine du matériau lui-même. Une gemme ancienne - taille rose ou plate, gravée ou non- conserve généralement une asymétrie douce, des proportions irrégulières, une lumière diffuse. Ces pierres, pensées pour dialoguer avec l’éclairage d’époque, conservent des marques de taille manuelle : formes non standardisées, culasses ouvertes, facettes larges et souvent décentrées. Certaines arborent encore les signes d’un montage antérieur : abrasions minimes, arêtes adoucies, micro-rayures discrètes.

L’expertise véritable se nourrit d’humilité. Patrick Dubuc le reconnaît : ses observations relèvent autant de l’intuition que de l’expérience empirique. Et Fima Diamonds rappelle qu’aucun critère isolé ne saurait suffire. En l’absence de provenance documentée, seule une lecture croisée entre lapidaire, marchand, gemmlogue et historien, permet d’apprécier, avec prudence, le caractère véritablement ancien d’une gemme.

L’opulence indo-déco de Mauboussin

Parmi les rares pièces conservées de l’ensemble présenté par Mauboussin à l’Exposition universelle de New York en 1939, ce collier transformable, vendu par Sotheby’s Genève le 13 mai 2025, marque un jalon dans l’histoire de la haute joaillerie. Daté vers 1935, il illustre la manière dont la maison, à l’apogée de sa créativité, fusionne l’héritage ornemental indien avec les codes géométriques et chromatiques de l’Art Déco.

Conçu comme une gerbe articulée de gemmes gravées rehaussée d’une torsade de perles de saphirs facettés, le collier mêle des motifs issus de l’ornementation moghole (volumes, contrastes chromatiques) à une construction audacieuse, fondée sur la tension des volumes et la liberté du dessin.

La gravure des gemmes elles-mêmes s’inscrit dans la tradition lapidaire de l’Inde impériale, où les émeraudes étaient gravées à la main de motifs végétaux. Le fermoir détachable se transforme en broche : un saphir cabochon centré dans une rosace d’émeraudes et de rubis gravés, sertie de baguettes de diamants - évocation des rosaces mogholes transposées dans le langage Art Déco. L’ensemble peut se porter en collier long, en ras-du-cou ou en deux bracelets, selon une esthétique du bijou modulaire très en vogue à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Présentée dans le pavillon français de l’Exposition de 1939–1940, la pièce fut admirée par des millions de visiteurs. Reproduite dans la monographie de Marguerite de Cerval (Mauboussin, 1992, p. 118), elle figure dans l’iconographie officielle de l’événement. Le pavillon, vitrine du savoir-faire national, incarnait une forme d’élégance française ouverte aux traditions décoratives extra-européennes — un art diplomatique du goût mêlant modernité et appropriation.

Mauboussin, dont les créations en pierres de couleur avaient acquis dès le milieu des années 1920 une reconnaissance internationale, se trouve alors à son zénith. Sa collaboration avec la maison américaine Trabert & Hoeffer assure une visibilité constante à Hollywood : les parures de la maison apparaissent dans les films portés par Marlene Dietrich, Claudette Colbert ou Madeleine Carroll, incarnant un luxe cosmopolite entre Paris, New York et les studios californiens.

Redécouvert en 2025, ce collier incarne l’un des derniers témoins du dialogue entre joaillerie française et esthétique indo-moghole à la fin de l’ère Art Déco.

***

A lire :

CERVAL, Marguerite de, Mauboussin, Paris, Éditions du Regard, 1992.

FOREST, Dominique, LACQUEMANT, Karine, POSSÉMÉ, Évelyne, La collection de bijoux du Musée des Arts Décoratifs, Paris, Éditions des Arts Décoratifs, 2023.

GIULIANI, Gaston (dir.), Émeraudes, tout un monde !, Rémalard, Éditions du Piat, 2022.

MOUILLEFARINE, Laurence, POSSÉMÉ, Évelyne, Bijoux Art déco et avant-garde, Paris, Les Arts Décoratifs / Éditions Norma, 2009.

NADELHOFFER, Hans, Cartier, Paris, Éditions du Regard, 1984.

GemGenève : GemGenève est un salon international de haute joaillerie fondé en 2018 par Thomas Faerber et Ronny Totah, deux figures emblématiques du négoce de pierres précieuses et de bijoux historiques. Héritier d’une dynastie de marchands suisses, Thomas Faerber s’est illustré dès 1973 en introduisant les bijoux anciens à l’International Basel Fair, avant de contribuer à l’enrichissement des collections du Louvre, ce qui lui valut la distinction de Chevalier des Arts et des Lettres. Ronny Totah, joaillier genevois passionné, est reconnu pour son expertise des saphirs du Cachemire, des perles naturelles et des diamants de couleur. Ensemble, ils ont conçu GemGenève comme une plateforme indépendante et conviviale, dédiée aux gemmes d’exception, au dialogue entre générations et à la transmission des savoir-faire.

Patrick Dubuc : Dubuc créations gemmes

1e place GRAND MASTER USFG 2015

1e place MASTER USFG 2014

2e place PRE-MASTER USFG 2013

Info@dubuccreationsgemmes.com

FIMA

Natural Diamond manufacturer&wholesaler.

Providing Jewelers and Designers with Unique Diamonds 2ct+ One of a kind.

diamondsfima@fimadiamonds.com

A suivre : L’Inde rêvée (III) : influences mogholes et pierres gravées dans la joaillerie contemporaine

La Perle d'Asie : un itinéraire rocambolesque

To read this article in English, click here

Par Claudine Seroussi Bretagne

Les pierres précieuses mènent souvent une vie aventureuse et la Perle d'Asie en est un exemple parfait.

D'un poids de deux mille quatre cent vingt grains, soit environ 605 carats ou 121g, la Perle d'Asie est la plus grosse perle baroque du monde. Une photographie prise en 1945 donne une idée de ses proportions.

Cette lourde perle de forme ovoïde est réputée non seulement pour sa taille, mais aussi pour sa couleur argentée et son éclat qui "tend un miroir à un visage tout entier". Sertie dans une monture en or jaune et surmontée d'un décor floral en grappe de fruits composé d'un cabochon de jade, d'une perle fine et d'un quartz rose, elle rappelle les modèles des XVIe et XVIIe siècles bien qu'elle ait été exécutée [probablement en Europe] entre 1900 et 1930.

La perle apparut pour la première fois en Inde au XVIIe siècle et proviendrait du golfe Persique.

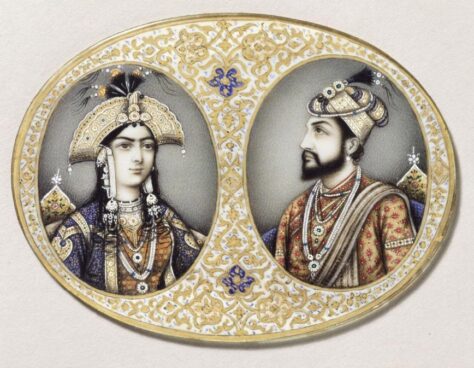

Elle fut achetée à Bombay par les agents de l'empereur moghol Shah Jahan (1592-1666), qui était réputé pour sa vaste collection de bijoux, dont le Koh-i-Nor, et dont la cour était célèbre pour son extravagance, sa grande pompe et son apparat. Shah Jahan offrit la perle à sa seconde épouse, qui était sa favorite, Mumtaz Mahal (1593-1631). Après sa mort, la perle passa entre les mains d'empereurs moghols de moindre importance.

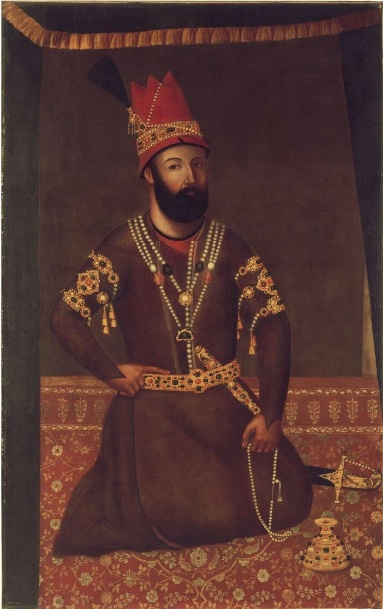

En 1739, Nader Shah de Perse (1688-1747) défit l'armée moghole et fit main basse sur Delhi, sa capitale, et sur les bijoux de l'empereur moghol, dont la Perle d'Asie faisait partie.

Nader Shah fit ensuite don à d'autres souverains, dont la Grande Catherine et le sultan Mahmoud de l'empire ottoman, de plusieurs gemmes et pierres précieuses saisies lors du sac. Il offrit à l'empereur chinois Qianlong (1711-1799) la Perle d'Asie. Qianlong la considérait comme un bien si précieux qu'à sa mort, elle fut placée dans son mausolée.

Photo (C) RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier

Paris, musée Guimet - musée national des Arts asiatiques

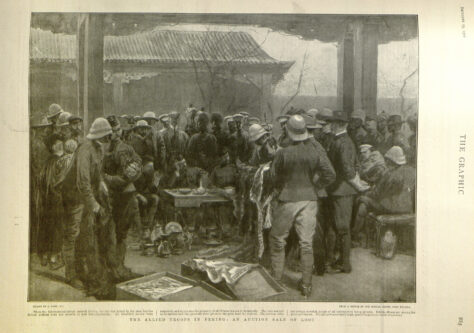

Pendant la sanglante révolte des Boxers en 1900, outre les exécutions et les saccages, toutes les forces de l'alliance des huit nations (France, Autriche-Hongrie, Italie, Russie, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis et Japon) se livrèrent à d'importants pillages à Pékin.

L'armée britannique régulait ces pillages en organisant des ventes aux enchères quotidiennes, sauf le dimanche, dans les églises protestantes et catholiques. Ces ventes étaient toujours très fréquentées et attiraient des personnes de toutes nationalités.

La tombe de Qianlong fit l'objet de divers pillages et la Perle d'Asie disparut de nouveau. Elle réapparut à Hong Kong quelques années plus tard lorsqu'un mandarin la vendit à un missionnaire français et qu'elle devint alors la propriété de la Société des Missions Étrangères de Paris (MEP).

L'année 1930 marque la première tentative infructueuse de vente de la perle par la MEP, en partenariat avec le copropriétaire de la perle, le Major Mohideen, un négociant en pierres précieuses de Singapour. La perle fut mise en vente à Shanghai, au prix de 1 500 000 dollars. Mohideen indiqua alors qu'il vivait en reclus, dans la crainte d'être kidnappé et de devoir céder le bijou.

En 1942, elle réapparut une fois encore, et fut finalement envoyée en France pour y être vendue, les missions ayant un besoin urgent d'argent. La perle arriva à Paris, où elle fut proposée à plusieurs bijoutiers pour un prix d'environ 150 000 dollars. Cependant, les Allemands apprirent l'existence de la perle et forcèrent l'émissaire de la MEP à la déposer dans une banque jusqu'à ce qu'il obtienne l'autorisation de la récupérer. Goering fut pendant un temps tenté d'ajouter cette perle à sa collection, mais cela resta sans suite.

En 1944, la MEP tenta une nouvelle fois de vendre la Perle d'Asie. Lorsqu'un vendeur fut trouvé et qu'un rendez-vous fut pris pour examen, quatre "SS" firent irruption dans la salle où les experts français examinaient la perle et, sous la menace d'une arme, ils s'emparèrent de la perle, de son écrin d'or et d'autres objets précieux d'une valeur de 15 000 francs. Ils prétendirent que la MEP n'avait pas le droit de vendre la perle - et s'enfuirent avec. Or, les coupables n'étaient pas des SS mais Yvon Collette, sa femme Georgette, et trois associés. Arrêtés et interrogés, le petit groupe nia savoir où se trouvait la perle. Toutes les pistes étant infructueuses, les enquêteurs supposèrent alors que la perle avait quitté la France.

A la libération de Paris, les Collette parvinrent à s'échapper. Yvon combattit lors du siège de Paris et Georgette retourna à Marseille, où elle retira la perle du chêne où elle l'avait cachée en 1944, puis attendit le retour d'Yvon. Ce dernier tenta de vendre la perle après le débarquement des Alliés, mais ne trouva pas d'acheteur. Il fut à nouveau arrêté, et la perle fut finalement découverte par le propriétaire d'un hôtel dans les toilettes de la chambre de Colette, qui débordaient car elle l'y avait cachée lors d'une descente de police

Lors du procès de 1945, Collette et ses complices se présentèrent comme des membres de la Résistance et indiquèrent s'être emparés de la Perle d'Asie afin d'éviter qu'elle ne tombe entre les mains de Goering, qui la convoitait.

Yvon Collette dit qu'il comptait la remettre personnellement à Charles De Gaulle. Le vol et le procès qui s'ensuivit firent l'objet d'une couverture médiatique mondiale. De nationalité belge, Yvon était à la fois membre de la Résistance et collaborateur des Allemands et, bien que l'on ne sache pas exactement où se situaient ses allégeances, ce vol était sans aucun doute à son usage personnel. Le procès fut reporté en novembre 1945 pour permettre à Collette de réunir des chefs de la Résistance capables d'étayer ses affirmations.

Lors de la réouverture du procès en mai 1946, Yvon, jugé mentalement instable, fut placé en observation dans un hôpital psychiatrique d'où il s'évada audacieusement (il rongea sa camisole de force). Il fut condamné par contumace à 10 ans de prison et à 50 000 francs d'amende. Georgette et un complice furent condamnés respectivement à 2 et 5 ans de prison pour complicité.

Et la Perle d'Asie ?

La MEP récupéra la perle en 1945 et la remit en vente, cette fois-ci pour 500 000 dollars. On ne sait pas exactement quand elle fut finalement vendue, ni à qui. En 2005, la Perle d'Asie fut décrite comme étant l'une des douze perles fines les plus rares au monde lors de sa première présentation au public dans le cadre de l'exposition "Allure of Pearls", au National Museum of Natural History de la Smithsonian Institution. Bien que Christie's ait veillé à l'anonymat du prêt, l'information circula que la Perle d'Asie appartenait au même propriétaire que la Perle Hope : un collectionneur privé, basé en Angleterre.

La Perle d'Asie est restée en mains privées depuis et a été vue pour la dernière fois en public lors de l'exposition "Pearls" organisée par le Victoria & Albert Museum à Londres en 2013.

***

Claudine Seroussi Bretagne est une chercheuse en joaillerie spécialisée dans les bijoux français et américains de l'entre-deux-guerres. Elle est actuellement doctorante au Courtauld Institute of Art .

Suivez-la sur son merveilleux compte Instagram :

Instagram @ Art of the Jewel

Voyage dans les inclusions des gemmes avec Laurent Massi ou l'art de la photomicrographie

L'étrange période du confinement a révélé tout le dynamisme du monde de la gemmologie. Durant près de trois mois, nous avons pu suivre des conférences passionnantes sur les gemmes - de l’origine de leur formation jusqu'à leur influence dans l’histoire des arts joailliers -, des cours sur les techniques de l’art lapidaire, des cours d’histoire de l'art. Confinés, nous avons pu parcourir les principaux pays producteurs de gemmes, dont la Birmanie, guidés par des gemmologues de terrain aventureux et passionnés qui ont très certainement déclenché de nouvelles vocations !

Docteur en physique des matériaux de l’Université de Nantes, diplômé du GIA de Carlsbad aux États-Unis et co-fondateur avec Ludovic Durand Oro de l'AGAT (Académie de Gemmologie Appliquée & Technique) Laurent Massi a quant à lui connecté pour la première fois un microscope trinoculaire directement à internet pour donner des cours de gemmologie sur les inclusions dans les gemmes (rubis naturels, traités, synthétiques, puis saphirs naturels, traités, synthétiques) en direct. Il a tenu en haleine un public de près de deux mille personnes durant ce printemps, dont les plus jeunes avaient tout juste… 7 ans!

Laurent Massi considère que l'un des aspects les plus fascinants de la gemmologie est l'étude des inclusions qu’il pratique à l’aide de la photomicrographie, technique qui permet de photographier l’intérieur des gemmes à l’aide d’un appareil photo couplé à un microscope. Observer au plus près les inclusions est une spécialité à la fois artistique et scientifique de l’AGAT et s’avère également très utile pour l’enseignement de la gemmologie.

Les inclusions sont ces éléments internes, solides, liquides, ou gazeux, ces irrégularités, qui ont été piégés dans le cristal hôte durant sa croissance. Souvent considérées d’un point de vue esthétique et commercial comme des défauts, elles sont de précieux indices pour comprendre la nature de la pierre, son histoire originelle, le lieu de formation et le processus de croissance. Les inclusions sont le vrai "story-teller" de la gemme, explique Laurent Massi. Elles représentent en quelque sorte l'intimité de la gemme. Toutes ne se dévoilent pas de la même façon. Certaines inclusions sont parfois facilement observables à l'œil nu ou à la loupe de grossissement x 10. Mais attention : "just because you don’t see it, doesn’t mean it isn’t there", n'a eu de cesse de rappeler sa carrière durant John I. Koivula, ancien gemmologue en chef du département de recherche du GIA Gem Trade Laboratory à Carlsbad, en Californie, pour lequel Laurent Massi professe la plus grande admiration. John I. Koivula, et Dr Edward J. Gübelin déjà avant lui, rappelle Laurent Massi, furent les grands pionniers de la photomicrographie gemmologique et parmi les premiers à "vraiment apprécier la beauté inégalée des gemmes dans le microcosme de la nature". (J.I. Koivula)

Lorsque les inclusions ne se dévoilent pas facilement, il faut donc les observer avec de puissants microscopes, parfois au-delà d’un grossissement x 100. Mais, le microscope est-il seulement l’apanage des gemmologues de laboratoire ou d'école de gemmologie ? Certainement pas répond Laurent Massi. "Ce qui sauve lorsqu’on est sur le terrain, c'est souvent l'inclusion ! Parce que si l’on ne peut toujours sortir un réfractomètre, on peut toujours sortir sa loupe. Lorsque je vais acheter des gemmes sur le terrain, en Asie et à Bangkok principalement, dit Laurent Massi, j'ai toujours avec moi une puissante lampe torche, une loupe x 10, et une loupe dite "darkfield" (loupe grossissante 10x couplée à un éclairage sur fond noir utilisé pour bien mettre en évidence les inclusions des pierres de couleur et diamants). Éventuellement, j'utilise de temps en temps un dichroscope car cela permet de distinguer rapidement certains spinelles des rubis. L'utilisation du microscope est à mon avis la base de la gemmologie. J'ose affirmer qu'il n’est pas concevable d'enseigner la gemmologie sans une pratique assidue d’observation des gemmes sous un microscope ! Mon expérience, après vingt ans d'enseignement m’a montré que tous les élèves qui ont beaucoup pratiqué avec un microscope durant leur études étaient ensuite beaucoup plus agiles à la loupe. A l'AGAT, nos élèves, surnommés "les Agatiens et les Agatiennes" ne travaillent que sur microscope trinoculaire. Ils peuvent ainsi photographier et garder en mémoire les inclusions observées."

Pour les lecteurs de Property of a Lady, Dr.Laurent Massi présente en exclusivité quelques inclusions aucunement photoshopées qui prouvent, si besoin était, que la photomicrographie est à la fois une science et un art que l'on peut admirer sans même connaître les gemmes.

Traitements ou synthèses : lorsque les inclusions se dévoilent aisément... ou pas

Les corindons, rubis et saphirs, sont des oxydes d’aluminium ou alumine. Le traitement des corindons, dans le but d'accentuer leur couleur et/ou d'améliorer leur pureté, se pratique depuis des siècles. Cependant, les techniques diffèrent considérablement et l'on ne peut comparer un chauffage traditionnel (toléré par la nomenclature française) avec les traitements chimiques contemporains. Depuis le début du XXIème siècle, l'amélioration de la couleur des rubis et saphirs se fait principalement par remplissage des fissures et des fractures de la gemme avec des verres dopés au cobalt et/ou au plomb, comme sur cet échantillon. Observé à la loupe de grossissement x10, ou comme sur cette photomicrographie réalisée avec un grossissement x15, ce saphir dévoile facilement ses inclusions, immédiatement reconnaissables.

"Les patchs de couleur bleue et les bulles écrasées sont caractéristiques de ces traitements de remplissage avec du verre au plomb/cobalt. Une bonne lumière et une loupe suffisent à identifier instantanément la nature de la pierre. Après quelques heures de cours à l'AGAT, un néophyte, ajoute Laurent Massi, pourrait rapidement et sans difficulté identifier un saphir traité au verre au plomb/cobalt. En revanche, sur le rubis synthétique que nous allons voir, il faut plonger au coeur de la gemmologie pour apprendre à le distinguer d'un rubis naturel..."

Le rubis, variété rouge du corindon coloré par des impuretés de chrome, se "fabrique" en laboratoire depuis la fin du XIXème siècle. C'est ce qu'on appelle un rubis synthétique. L'identification des rubis synthétiques est bien plus complexe que celle, par exemple, d'un rubis traité au plomb. Analysé au microscope sous une lumière intense, ce rubis ne se dévoile que très difficilement.

La différence de couleur dans la matière est due à la réflexion de la lumière. La ligne horizontale correspond à une ligne de facette. Fort de ces préceptes, regardons la gemme à très fort grossissement, x70. Dans certaines directions seulement, on perçoit un aspect "ondulé" dans la pierre. Ce phénomène d'ondulation se poursuit de la partie basse vers la partie haute de la gemme, indépendamment du changement de facette, ce qui prouve que c'est un élément intrinsèque au rubis et non pas un élément de surface.

« En gemmologie, rappelle Laurent Massi, on différencie "élément de surface" et "élément interne" justement en regardant à travers deux facettes. Si l'élément perçu se poursuit à travers deux facettes alors il est interne à la gemme, comme le “graining” présent dans certains diamants bruns (sujet de doctorat de Laurent Massi) ; si l'élément observé ne se poursuit pas et change de direction alors il s'agit d'un élément de surface comme par exemple les fines stries laissées parfois par les traces d'un polissage trop peu exigeant ».

Sur cet échantillon, il s'agit d'une inclusion intrinsèque à la gemme, élément d'identification d'un rubis synthétique de fabrication hydrothermale.

Le travail de manipulation et d'analyse de fond, fait remarquer Laurent Massi, est nettement plus important sur un rubis synthétique hydrothermal que sur un saphir traité au plomb et au cobalt !

Quartz et saphirs : les parangons de l'inclusion

Le quartz est un silicate composé de dioxyde de silicium (la silice). Les "quartz à pétrole" ont pour spécificité de présenter "de l'inclusion dans l'inclusion". "Magnifique ! s'exclame Laurent Massi. A mes yeux, ces quartz font partie des matériaux inclus parmi les plus beaux du monde minéral et l'on peut passer des heures à les manipuler sous un microscope. Nous en possédons une très belle collection à l'AGAT". En effet, l'école est riche d'une importante gemmothèque (nom donné la "bibliothèque" de gemmes de l’AGAT) constituée de plus de 15 000 échantillons pédagogiques. La plupart de ces gemmes, incluses bien entendu, ont été acquises lors des déplacements saisonniers de Laurent Massi en Asie, à Bangkok. Bangkok, ville qu'il connaît particulièrement bien pour y avoir vécu pendant une dizaine d’années, prenant successivement la tête du laboratoire de gemmologie de l'Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS), de l'enseignement de l’AIGS, puis du GIA Thaïland Campus.

Ces quartz montrent que le mouvement dans l'inclusion est possible : la bulle a son indépendance dans l'inclusion, elle se déplace dans un hydrocarbure liquide et non pas dans la matrice. L'aspect jaune-verdâtre n'est aucunement artificiel, c'est le pétrole qui, lorsqu'il est placé sous UV (ultra-violets), présente une forte réaction et devient d'un bleu fluorescent extraordinaire, ce qui génère des motifs très graphiques. Les inclusions des quartz à pétrole sont multiphasées (composées ici de trois ou quatre phases) parce qu'elles sont formées d'un liquide huileux jaune-brun, le pétrole (hydrocarbure), d'un second liquide, la saumure, incolore et non miscible avec le premier, d'une bulle de gaz (méthane) et de quelques particules solides noires (asphaltites). Un vrai bonheur pour les amateurs d'inclusions !

Une des photos les plus graphiques qui soit en gemmologie, un incontournable de la photomicrographie : le saphir

Le saphir, variété bleue du corindon, est coloré par le fer et le titane. Les inclusions parmi les plus caractéristiques du saphir sont ces fines aiguilles de rutile, appelées "soies", qui se croisent sur un plan en deux dimensions à 60° et 120°. "J'ai choisi cette photomicrographie, explique Laurent Massi, car elle symbolise le parfait exemple de l'exploitation graphique d'une inclusion. Il y a autant de science que d'art dans cette photo".

La prouesse est ici d'avoir réussi à saisir la finesse, l'entrecroisement et les couleurs iridescentes des aiguilles qui parcourent la matière. La parfaite géométrie de ces inclusions, qui révèle au passage que ce saphir n'est probablement pas chauffé, et l'étalement de l'ensemble des couleurs du spectre visible (rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet ) donne l'impression d'être face à un tissage royal de la manufacture des Gobelins !

Le spinelle : la gemme de prédilection de Laurent Massi

Les spinelles sont des oxydes de magnésium et d’aluminium. Les multiples couleurs des spinelles, principalement, rouge, rose, pourpre ou bleu sont dues à différents éléments : le chrome, le fer ou le cobalt. Les spinelles proviennent principalement du Myanmar, du Tadjikistan, du Vietnam, de la Tanzanie, du Sri Lanka et de Madagascar.

"Jamais publiée et non encore identifiée, l'inclusion centrale de ce spinelle birman est vraisemblablement un cristal négatif (une lacune qui suit le système cristallin cubique du spinelle) de forme octaédrique qui peut ou ne pas être rempli, nous ne l'avons pas encore testé en micro-spectroscopie Raman, explique le gemmologue. Autour de cette inclusion gravite un nuage floconneux de micro-inclusions fibreuses blanches. "Je ne sais absolument pas ce que c'est, avoue humblement Laurent Massi. Si je ne me trompe, il n'y a encore jamais eu de publication sur cette inclusion".

Considérées d'un point de vue esthétique et artistique, ces inclusions donnent l'impression d'être dans l’espace intersidéral, semblables à une explosion, reflet du big bang originel. D'ailleurs, si l'on devait donner un titre à cette photomicrographie, "Star wars" apparaitrait comme une évidence !

"Aujourd'hui, dit Laurent Massi, j'ai quelques autres spinelles dans ma collection dont les inclusions n'ont pas encore été identifiées, dont deux petits échantillons qui présentent des inclusions fluides, avec une bulle qui se meut dans un liquide. Ce phénomène connu dans certains quartz et zircons est rarement observé dans les spinelles, les inclusions fluides étant peu fréquentes dans cette matière".

"Ce qui me touche profondément avec cette gemme, dit-il, c'est sa couleur. Il existe des spinelles qui n'ont absolument pas de ton. En effet, en gemmologie, on décrit la couleur d'une gemme selon trois paramètres : la couleur en elle-même, qu'on appelle la teinte ; la saturation, qui est la pureté de la couleur et le ton, c'est-à-dire l'effet sombre ou clair. Ainsi le spinelle est une des rares gemmes à pouvoir présenter une couleur sans aucun ton et à n'être que pure saturation. J'aime particulièrement ces couleurs extrêmes, intenses aussi bien dans les roses et les rouges de Birmanie que dans les bleus du Vietnam, ou parfois du Sri Lanka".

"Je suis également fasciné par la diversité des formes cristallines du spinelle : même millimétriques, certains ont des formes hallucinantes ! Mais aussi par la variété des inclusions que j'y découvre depuis maintenant dix ans que je les collectionne."

"Regardez ce spinelle avec une inclusion en forme d’étoile de David. A ma connaissance, c'est le seul exemplaire connu possédant une inclusion présentant une telle géométrie en hexagramme. C'est une inclusion spectaculaire et rarissime que l'on peut également retrouver de façon exceptionnelle dans certains diamants."

En 2010 un diamant brut de 4,60 carats avec une étoile de David a été découvert. L'étoile n'était pas facilement visible à l'œil nu mais observée sous le microscope, la forme en hexagramme devenait apparente. Taillé en un rond brillant de 1,67 ct, ce diamant fut prêté par son propriétaire en 2016, pour être exposé en l'honneur du 68e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël au Harry Oppenheimer Diamond Museum à Ramat Gan en Israël.

"J'invoquerai aussi l'Histoire pour justifier de ma passion pour le spinelle, poursuit Laurent Massi. Par exemple, la "Côte de Bretagne" gemme de 107,88 ct et anciennement Collection des Diamants de la Couronne de France ; le "Timur Ruby" (352,5 ct) porté par la reine Victoria, le "Black Prince Ruby " (170 ct) de l'Imperial State Crown d'Angleterre, ou bien encore celui de Catherine II de Russie (398,7 ct) qui figure sur la Couronne Impériale ... Toutes ces gemmes considérées comme les plus grands rubis du monde se sont avérées être en fin de compte... des spinelles !"

Encore une rareté avec ce spinelle birman !

Il y a deux ans, Laurent Massi avait décrit sur son blog "Through the Eyes of a Gemologist" des échantillons de spinelles dits en "drapeau japonais " car leur apparence rappelle le drapeau du Japon, un drapeau blanc avec un grand disque rouge en son centre. En effet, généralement les spinelles "drapeaux japonais " présentent un coeur sphérique rouge intense composé d’une multitude de cristaux qui contraste au sein d’une matrice incolore à pseudo-incolore.

Sur cette photomicrographie, nous observons l'exception qui confirme la règle : une sorte de "pseudo drapeau japonais " explique le gemmologue, qui montre bien un coeur sphérique très rouge composé d’une multitude de cristaux, mais ici la matrice elle-même est rouge !

L'inclusion principale qui présente un liquide jaune (probablement riche en soufre) est visible à l'oeil nu mais elle est bien plus impressionnante sous un grossissement x 80. Ce spinelle vient vraisemblablement d'une localité bien connue en Birmanie, Man Sin, située dans la vallée de Mogok et dont la particularité est de produire les spinelles les plus fluorescents de la région. Man Sin est d'ailleurs souvent en compétition avec les "Jedi spinels" de Namya, mais il s'agit là d'une querelle de clocher entre spécialistes ! La beauté graphique de ce spinelle vient de cette constellation d'inclusions à plusieurs phases solides, liquides et gazeuses, si nombreuses qu'il est difficile de les dénombrer. "Encore une fois, dit Laurent Massi, je décèle à travers ce cliché un monde infiniment petit emprunt de poésie. Ne dirait-on pas une galaxie animée de météorites orientées et organisées ?"

Prêt à jouer ?

Le premier visuel de cet article qui semblait extrait d'un épisode de Star Wars ouvrait sur un mystère, celui de la nature de ses inclusions, ce dernier le clôt sur un autre... Qu'y voit-on ? Une bulle de gaz emprisonnée dans une inclusion hexagonale. "Hexagonale" est le qualificatif-clef de ce nouveau mystère : comment ce cristal négatif hexagonal est-il apparu dans une gemme qui cristallise dans le système cubique ? Et quel nom donner à cette inclusion ? Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à nous éclairer ! Vous trouverez toutes les coordonnées nécessaires ci-dessous.

Pour conclure, Laurent Massi nous cite simplement cette phrase du "Pape de l'inclusion", John I. Koivula : "Without photomicrography, gemology as we know it would be virtually non existent".

Pour aller plus loin dans la découverte des inclusions :

Je vous recommande vivement Through the Eyes of a Gemologist, le blog de Laurent sur les gemmes atypiques et rares,

Ainsi que celui de Marine Bouvier, responsable du département gemmologie de l'AGAT, baptisé au Au coeur des gemmes.

Photomicrography for gemologists, John I.Koivula, GEMS & GEMOLOGY, Vol. 39, No. 1, pp. 4–23. © 2003 Gemological Institute of America

The Internal World of Gemstones, Eduard Gübelin, 1973

Photoatlas of Inclusions in Gemstones Volume 1, Dr. Eduard J. Gübelin and John I. Koivula, 1986

Photoatlas of Inclusions in Gemstones Volume 2, Dr. Eduard J. Gübelin and John I. Koivula, 2005

Photoatlas of Inclusions in Gemstones Volume 3, Dr. Eduard J. Gübelin and John I. Koivula

Visuel de "une" : "Star wars spinel", spinelle violet foncé de Birmanie, 2,11 carats. Photo © Laurent Massi