Cartier Londres au temps des « roaring twenties »

Au coeur de la saga Cartier : la vie hors-norme de Jacques Théodule Cartier (1884-1941) retrouvée et racontée par son arrière-petite-fille Francesca Cartier Brickell.

Partie II

Francesca, que pouvez-vous nous dire de la Maison Cartier de Londres dans les années 1920 ? Quelle a été l’implication de Jacques dans la création, et le dessin en particulier ?

Artiste lui-même, Jacques aimait s’impliquer dans le processus de création. Il s’entendait particulièrement bien avec l’équipe des dessinateurs, qui le respectaient parce qu’il aimait leur métier.

Or, émail, cabochons de turquoise. A l’intérieur, un compartiment

à cigarettes, un compartiment à allumettes avec grattoir,

un miroir dos écaille, un tube de rouge à lèvres et deux compartiments à poudre. Signé Cartier Paris Londres New York, JC (pour Jacques Cartier).

Poinçon d’or à la tête d’aigle. Poinçon anglais pour l’or 18 carats. Poinçon de fabricant illisible. L. : 10 cm ; l. : 4 cm ; H. : 2,5 cm.

Avec l’aimable autorisation d’Olivier Bachet @ Collection Palais Royal

Début 1921, Jacques et ses frères fondèrent English Art Works, l’atelier de Londres. Jusque-là, Cartier Londres comptait pour son stock sur les ateliers parisiens qui approvisionnaient le 13 rue de la Paix. Cette configuration avait bien fonctionné pendant un certain temps, mais à mesure que la demande augmentait, il devenait évident que Londres devait avoir sa propre équipe sur le terrain (comme à New York). Félix Bertrand, un joaillier de talent qui avait prouvé ses compétences aux côtés de Pierre au moment de créer de l’atelier American Art Works, fut envoyé pour faire de même à Londres. Sous sa direction et celle d’un compatriote français, Georges Finsterwald, une équipe de bijoutiers, de sertisseurs et de polisseurs qualifiés fut embauchée.

Bien sûr, monter un atelier de haute joaillerie ne s’est pas fait du jour au lendemain. Les Cartier cherchaient à embaucher des maîtres-artisans de haut niveau, pour un coût considérable, puis comptaient sur eux pour enseigner aux jeunes apprentis. L’entreprise embauchait environ cinq ou six apprentis par an, principalement des Anglais (Jacques était convaincu qu’il était de son devoir d’offrir des opportunités à la main-d’œuvre anglaise). Un ou deux apprentis seulement parvenaient au bout de la première année d’une formation qui devait durer six ans. Sous la conduite de Jacques, la qualité de la production de Cartier Londres gagna rapidement les faveurs de l’aristocratie anglaise tant pour l’originalité de son dessin que pour la grande qualité du savoir-faire. J’adore l’exemple d’un collier d’émeraudes gravées fait pour un Maharajah : ces émeraudes étaient si fragiles que l’artisan chargé de les monter reçut au préalable un congé de 48 heures afin d’être entièrement détendu pour œuvrer. Toute légère secousse de sa main aurait pu causer le bris des gemmes !

Signé Cartier London @ Christie’s Paris, Fine Jewels, 6 juin 2018.

Un des apprentis a laissé un récit amusant à propos de Jacques comme patron : «Jacques était alors ce que nous appelions un gentleman. Il était vif, aimable et vivait pour le dessin. J’ai appris que rien ne croît qu’à partir de ce qui a déjà crû, et la salle contenait une bibliothèque d’objets des temps passés : tapis chinois, bronze celtique, poignées d’épée japonaises, arabesques… ».

C’est là le fondement de la devise familiale « Never Copy, Only Create » (« ne jamais copier, créer seulement »), dont je parle beaucoup dans le livre (et dans cette vidéo Youtube). L’idée était essentiellement que tout et n’importe quoi pouvait et devait nourrir l’inspiration, sauf les bijoux déjà existants. Les frères étaient de fervents lecteurs du livre d’Owen Jones, «The Grammar of Ornament» (La Grammaire des Ornements), qui contenait des planches explorant les principes du dessin régissant l’architecture, les textiles et les arts décoratifs de périodes culturelles diverses (par exemple, les styles arabe, turc, persan ou indiens).

Editeur: Day & Son, Ltd. (Londres). 1856

Dans quelle mesure pensez-vous que Cartier Londres eut une identité propre au temps de Jacques ?

Assurément, à la fin des années 1920, Jacques avait réussi à créer une identité distincte pour Cartier Londres, à tel point qu’il décida d’acheter la succursale à ses deux frères. Mais les trois branches sont restées imbriquées, car les trois frères continuèrent à tout partager, des dessins aux clients en passant par les gemmes. Et même si Jacques vivait en Angleterre et dirigeait une entreprise britannique, il n’a jamais perdu ce sens du devoir envers sa France natale, devenant même directeur de l’Alliance Française à Londres.

Jacques n’était pas particulièrement sociable par nature, mais il sut se créer un beau réseau au sein de la haute société britannique, notamment grâce à son flair commercial. Il offrait des bijoux comme prix pour des événements caritatifs ou prêtait des bijoux à des mondaines pour de grands événements, tels que les « Joyaux du bal de l’Empire » à l’hôtel Park Lane, l’événement le plus couru alors. Souvent, après le travail, sa femme Nelly et lui sortaient dîner dans Londres, et rendaient visite à des dignitaires et des amis français.

Les années 1920 furent une stimulante période de croissance. De nouvelles fortunes entrèrent en concurrence avec les plus anciennes, de sorte que parmi les clients de Jacques figurait un nombre croissant de financiers, d’industriels et d’entrepreneurs, de Victor Sassoon au capitaine Alfred Lowenstein (avant qu’il ne décède prématurément de façon tragique – sinon mystérieuse – en tombant de son avion privé). Les clients de la succursale de Londres couvraient aussi le spectre de la haute société anglaise, des aristocrates et héritières telles que Lady Granard et Lady Sackville (connue pour venir acheter des cadeaux pour sa fille, l’écrivain Vita Sackville-West, après leurs querelles mémorables) à une nouvelle génération de «jeunes gens brillants».

Caricaturé dans les romans de Nancy Mitford et Evelyn Waugh, ce groupe bohème, riche et impatient de vivre, avait des comptes de dépenses ouverts chez Cartier. Toutes les nuits, ils allaient danser, couverts de diamants… Leur groupe comprenait Nancy Cunard, Lady Abdy, Lois Stuart, les sœurs Guinness et même Daisy Fellowes, dont le célèbre Collier Hindou avait été fabriqué à Paris, mais qui faisait ses emplettes, comme de nombreux clients, dans les trois succursales Cartier. C’est à Londres qu’elle acheta le diamant rose Youssoupoff de 17,47 ct, connu sous le nom de Tête de Bélier, qui aurait inspiré la signature rose éclatante d’Elsa Schiaparelli.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur Nelly, la femme de Jacques ?

Nelly était très amusante. C’était une héritière américaine « larger than life » qui était – à première vue – l’opposé de Jacques. Protestante et mariée une première fois, elle vivait à Paris avenue Henri-Martin avec ses parents et sa fille lorsqu’elle rencontra Jacques la première fois en 1911. Le couple tomba amoureux instantanément – mais le père de Nelly, John Harjes, un banquier très riche et très en vue qui était l’associé de J.P.Morgan (son buste orne encore fièrement l’entrée de la banque place Vendôme) n’approuvait pas le mariage de sa fille avec un joaillier. Il posa donc une condition: si Jacques voulait vraiment épouser Nelly, il devait prouver son amour en restant loin d’elle une année entière. Jacques accepta sans hésitation et, trois-cent-soixante-cinq jours jours plus tard, revint pour demander sa main. M. Harjes accepta et Jacques promit à ce moment-là qu’il ne toucherait jamais un centime du patrimoine de Nelly.

Le couple s’adorait. Dans les années 1920 et 1930, Jacques est retourné régulièrement en Inde et Nelly l’accompagnait lors des voyages (elle voyageait avec dix-huit valises et emmenait son habilleuse personnelle !). Le couple apportait aussi de Londres sa Rolls Royce avec chauffeur, mais ce n’était pas toujours simple : ainsi, lorsqu’ils devaient traverser une rivière sur un radeau ou bien quand il fallait démonter la Rolls pour lui permettre de passer des terrains caillouteux avant de la remonter de l’autre côté… L’hébergement aussi variait considérablement. Parfois, le couple dormait à même le sol dans des auberges rudimentaires, d’autres fois ils évoluaient dans le luxueux confort de palais de Maharajahs.

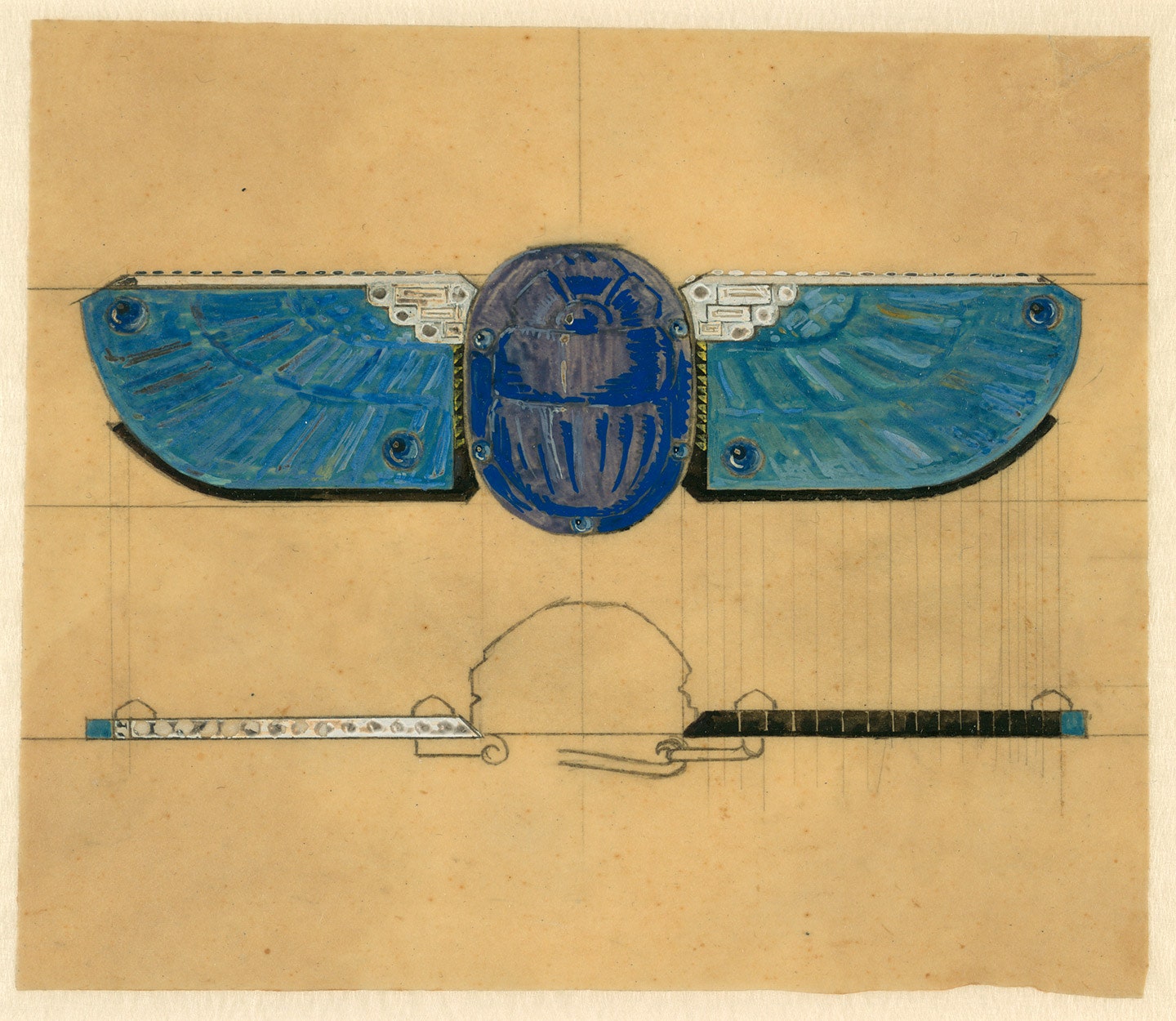

Nelly était aussi une grande aventurière par elle-même, toujours prête à de nouveaux voyages dans des endroits exotiques. Jacques appelait son esprit d’aventure le « Va Va » car elle ne tenait pas en place ! Et quand elle revenait de ces explorations – elle voyageait souvent avec sa meilleure amie, Madame Fournier -, il désirait en savoir le détail : «raconte-moi ton cinéma», disait-il, assis au coin du feu dans leur salon pendant qu’elle emplissait l’air de ses histoires du bout du monde. De son retour d’Égypte, par exemple, elle avait rapporté de petits souvenirs. Jacques conserva un scarabée bleu vif en tissu et plumes, remarquablement similaire à ceux que Cartier créerait plus tard en bijoux.

Est-ce de là que vient l’idée des bijoux néo-égyptiens?

Eh bien, Jacques avait visité l’Égypte pour la première fois en 1911, donc Nelly et lui connaissaient tous les deux le pays, et il y avait un engouement vif pour l’Egypte au début des années 1920. Lorsqu’en 1922 l’égyptologue Howard Carter annonça au monde qu’il avait exhumé une ouverture menant à la tombe de Toutankhamon et, par-là même, aux trésors artistiques d’un passé mystérieux et longtemps scellé, l’égyptomanie enflamma Paris, Londres et New York.

Après les privations de la guerre, l’évasion était plus que jamais la bienvenue, et l’Égypte ancienne devint soudainement le premier sujet de conversation. Les créateurs de mode trouvèrent l’inspiration dans des motifs comme les fleurs de lotus et les couleurs vibrantes des peintures égyptiennes. Les femmes se fardaient les yeux d’eye-liner noir et relevaient leurs cheveux pour ressembler de près aux beautés glamour du passé. D’éclatants cocktails portant des noms comme « King Tut » devinrent les boissons du jour et les fêtes sur le thème égyptien faisaient fureur.

Faïence, diamant (taille ancienne), émeraude, quartz fumé et émail. Vincent Wulveryck, Cartier collection. Cette pièce était présentée au Museum of Fine Arts, Boston dans le cadre de l’exposition Past is Present: Revival Jewelry qui s’est tenue entre février 2017 et août 2018 @Museum of Fine arts, Boston

Jacques aussi s’en inspira. Lorsque des photographies et des articles arrivaient en Occident, Jacques les découpait soigneusement dans les journaux et les pliait dans son petit journal en cuir noir. Il conservait peu de choses dans ce journal, mais Jacques estimait que cette découverte capitale avait révélé des œuvres d’art « à un niveau d’excellence probablement plus élevé que celui jamais atteint dans n’importe quelle période ultérieure du monde ».

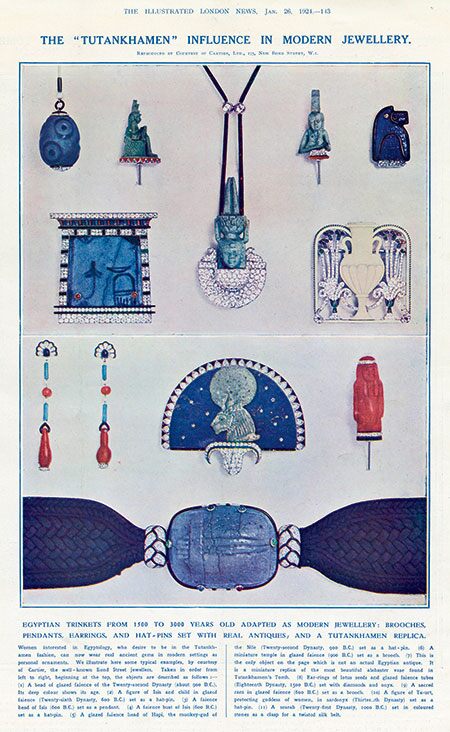

Cela conduisit la Maison de Londres à créer d’étonnants bijoux Cartier de style néo-égyptien. En janvier 1924 furent publiées en pleine page de l’Illustrated London News les créations égyptiennes de Cartier Londres et l’annonce que «les femmes intéressées par l’égyptologie, et qui désiraient être à la mode Toutankhamon, pouvaient désormais porter en parures de véritables joyaux anciens sertis de façon moderne». Ces pièces uniques contenaient de véritables trésors antiques dénichés par les frères Cartier chez des antiquaires européens et dans des bazars orientaux.

Le défi consistait à conserver la pureté du style ancien tout en le mettant au goût du jour pour un public moderne. Cette démarche ne relevait pas d’une tentative fantaisiste de suivre la mode du moment : elle était profondément enracinée dans une quête d’authenticité. Jacques fit le choix de rehausser la couleur d’une perle d’un bleu profond datée de 900 avant J.-C. par l’ajout d’une infime quantité de diamant et d’onyx sur le sommet et la base, pour créer un délicat pendentif. Une silhouette en faïence émaillée en forme de croissant bleu vif fut ornée d’une subtile bordure de diamants et d’onyx, et des sculptures en pierre vieilles de trois mille ans furent encadrées d’onyx noir. L’accent était mis sur un simple habillage – rien de fantaisiste. La pièce joaillière devait être fidèle au style d’origine et rester classique. Ces artefacts anciens avaient survécu des milliers d’années et ils ne devaient en aucun cas être transformés en pièces élaborées qui auraient risqué de se démoder.

Qu’en est-il des bijoux Tutti Frutti ? Quel rôle Jacques a-t-il joué dans cette collection ?

Jacques regardait le monde avec un oeil d’artiste et l’Inde lui avait fait une vive impression : «Là-bas, tout est inondé de la merveilleuse lumière du soleil indien … On n’y voit pas comme sous la lumière anglaise, on a seulement conscience de nuées de rouge, ici de vert et là de jaune ». Après ses voyages, Jacques retrouvait Louis, son frère aîné, et Charles Jacqueau, le dessinateur en chef à Paris pour évoquer la créations de bijoux de style indiens. Ces bijoux prendraient de nombreuses formes – des broches-pendentifs en émeraudes gravées (comme celle qu’acheta Marjorie Merriweather Post chez Cartier Londres) jusqu’aux bijoux Tutti Frutti devenus depuis iconiques, sur lesquels de flamboyants rubis, émeraudes et saphirs étaient audacieusement associés. Ces pierres de couleur pouvaient être facettées, taillées en cabochons ou gravées ; leur motif était souvent inspiré de la nature mais le critère le plus important pour Jacques était sans conteste celui de la couleur. Il fallait que les gemmes soient d’une couleur vive, intense, frappante. C’était en cela que résidait le secret du puissant effet produit par les bijoux Tutti Frutti (à quoi s’ajoutaient un dessin raffiné et un savoir-faire exquis).

Ce qui m’a particulièrement intéressée dans mes recherches, c’est que ces bijoux d’inspiration indienne, qui atteignent aujourd’hui des prix record dans les ventes aux enchères (quel plaisir d’assister à la vente en ligne de Sotheby’s le mois dernier d’un bracelet Tutti Frutti qui a battu un record en étant vendu 1,3 millions de livres !), utilisaient des gemmes gravées qui revenaient bien moins cher que les autres pierres précieuses parce qu’elles contenaient généralement des inclusions que la gravure recouvrait. Si bien que dans les années Trente ces gemmes gravées devinrent opportunément les « bijoux de la grande dépression ». Je montre plus d’exemples dans cette vidéo Youtube.

Avez-vous des pièces d’inspiration indienne préférées?

C’est difficile à dire – et je me sens coupable de changer souvent d’avis ! Un merveilleux exemple de pièce de Cartier London « Tutti frutti » est le « bandeau Mountbatten » que j’ai vu au Victoria & Albert museum juste avant le confinement (il figure en exposition permanente dans la « William and Judith Bollinger Jewellery Gallery » pour qui souhaiterait le voir aussi !). C’est une pièce extraordinaire, à la fois délicate et audacieuse, d’un dessin remarquable. Ce bandeau fut créé pour être porté soit sur le front, – et l’effet en est spectaculaire -, soit scindé en deux bracelets (soit trois bijoux pour le prix d’un !).

Pendant mes recherches, je me suis plongée dans l’historique de ces bandeaux des années Vingt, et j’ai découvert la lettre que Jacques écrivit en 1928 à son frère Pierre pour lui parler d’un défilé de mode caritatif à Londres sur lequel il travaillait avec Lady Cunard : «L’idée, expliquait Jacques, [était] de montrer ce que les femmes peuvent porter quand elles ont cheveux courts, mais aussi quand les cheveux repoussent.» L’époque des opulentes chevelures d’avant-guerre et des lourdes tiares était révolue et les Cartier adaptèrent rapidement leur offre pour proposer une vaste gamme d’ornements de têtes, de clips à cheveux, de croissants et de cercles en diamants pour orner les têtes coiffées à la garçonne.

Ce bandeau Mountbatten (comme on l’appellerait plus tard), si coloré, était l’une des cent pièces fabriquées par Cartier pour le défilé de mode, mais il fut acquis pour neuf-cents livres avant même d’être présenté sur le podium du défilé. L’acheteuse, Edwina Mountbatten (1901-1960), était une femme à l’élégance marquée, très lancée dans le monde, qui savait ce qu’elle voulait quand elle le voyait. Elle deviendrait aussi – ce qui semble adapté à son choix d’une coiffure d’inspiration indienne – la dernière Vice-reine de l’Inde!

Jacques avait-il un client indien préféré?

Au fil du temps, Jacques a établi une relation personnelle avec de nombreux princes indiens, dont les Maharajahs de Kapurthala, Patiala, Indore, Baroda et le Nizam d’Hyderabad. Ils choisirent de passer d’importantes commandes à Cartier pas seulement parce qu’ils appréciaient la qualité du savoir-faire artisanal de la maison, mais aussi parce qu’ils faisaient confiance à Jacques et appréciaient qu’il eût passé tant de temps dans leur pays. Il était particulièrement proche du Maharajah de Nawanagar. Mieux connu sous le nom de Ranji (abréviation de Ranjitsinji), le Jam Sahib avait fait ses études en Angleterre et était un joueur de cricket bien connu.

Après le premier voyage de Jacques en 1911, les deux hommes se revirent et devinrent bons amis. Jacques et Nelly lui rendaient souvent visite dans son palais. Nelly écrivit à ses enfants restés à la maison une lettre décrivant son enthousiasme après leur premier voyage en 1926 : « Je saurais à peine décrire le luxe dans lequel nous vivons. Peut-être faut-il évoquer de cette Rolls à notre disposition et la suite de ce palais construit pour la visite du Prince de Galles (qui n’y est jamais venu, blessant son Altesse le plus horriblement du monde, comme vous pouvez l’imaginer) ». Après un banquet de Noël avec «des décorations de table merveilleuses mais sans craquelins ou mince pies (tartes à la viande) il n’y a pas véritable atmosphère de Noël» -, ils purent apprécier une « très, très excitante » chasse à la panthère. Voilà qui n’est pas très politiquement correct de nos jours, mais intéressant si l’on songe à la figure iconique de la panthère.

Ranji, comme nombre de Maharajahs, se rendait régulièrement en Angleterre. A Londres, il retrouvait Jacques pour discuter joaillerie et commandes ou pour l’inviter avec Nelly et les enfants dans son manoir de Ballynahinch en Irlande. Mon grand-père se souvenait de ces étés bienheureux passés lorsqu’il était enfant à se balader avec ses frères dans l’immense domaine où Ranji les accueillait.

À l’origine de l’amitié étroite entre ces deux hommes se trouvaient des valeurs communes. Jacques décrivait Ranji comme « un prince réellement princier dans ses goûts autant que par les qualités de son esprit et de son cœur ». Mais ce n’était pas tout. Ils partageaient aussi l’amour des pierres précieuses. L’élégant souverain indien pouvait attendre patiemment des décennies pour acquérir le rubis parfait ou l’émeraude au vert le plus intense. Il n’était nul besoin que la pierre fût énorme ou impressionnante. Le Maharajah était bien plus intéressé par la qualité et la beauté intrinsèque de la gemme. En véritable collectionneur, il contemplait ses pierres gemmes même lorsqu’il était seul, les tenant dans ses mains et les étudiant par plaisir sous différentes lumières. Les deux hommes s’entendaient sur la plupart de sujets, mais leurs avis divergeaient sur la couleur idéale du rubis – alors que Jacques pensait que le rubis parfait devrait être d’un rouge profond, Ranji pensait qu’il devrait plutôt présenter une teinte pourpre.

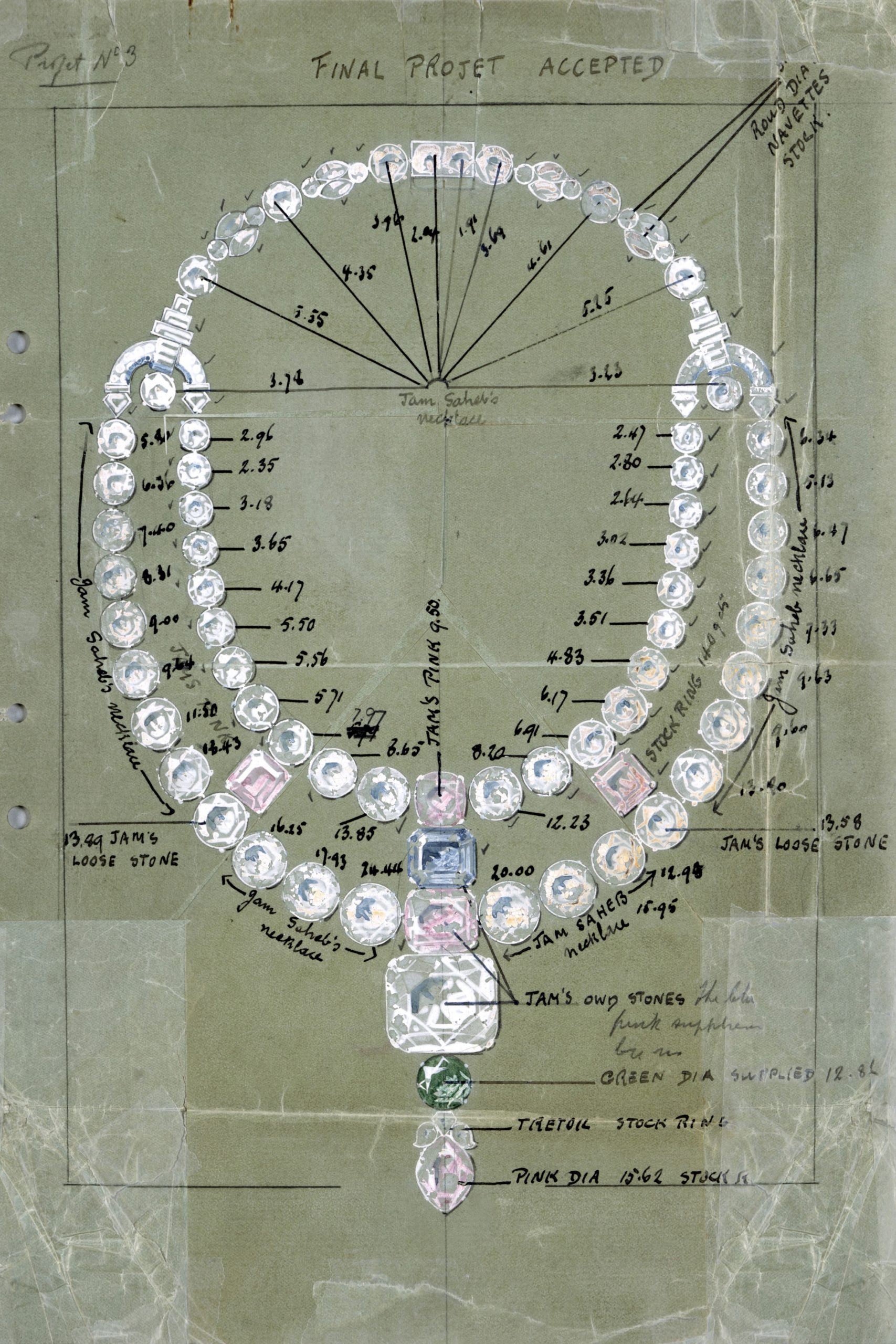

Y avait-il une pièce préférée créée pour le maharajah de Nawanagar?

Le Maharajah Jam Sahib de Nawanagar devint un client très important pour Cartier. Il commanda des colliers d’émeraude dignes de musées et acheta des pendules mystérieuses. Il avait une collection de gemmes vraiment incroyable. La commande préférée de Jacques entre toutes fut un collier de diamants. Ce n’était pas n’importe quel collier de diamants : il fallut trois ans pour le monter, car on continuait de découvrir un nombre croissant de diamants de superbe qualité qu’il fallait ajouter à l’ensemble, de sorte que le dessin n’en finissait pas d’être ajusté pour les inclure! « Si notre époque n’avait pas connu une succession sans précédent d’événements venus secouer le monde », écrira plus tard Jacques, se référant à l’effet cumulatif de la Première Guerre mondiale, de la Révolution russe et de la Grande Dépression, « de tels joyaux n’auraient pu être achetés à aucun prix ; à aucun autre moment de l’histoire un tel collier n’aurait pu voir le jour ».

Dans sa forme finale, le collier comprenait le Reine de Hollande – un diamant bleu-blanc de 136,25 carats – ainsi que des diamants bleus et roses et un diamant brillant vert olive de 12,86 carats – « Une pierre rare s’il en est! », s’était exclamé Jacques en le voyant. Une fois le collier terminé, l’effet général était extraordinaire, formant une cascade unique de diamants de couleur. Mon grand-père m’a raconté que son père était un homme très modeste qui parlait rarement de lui-même, mais il admettait avoir été extrêmement fier de créer cette pièce : il la qualifiait de «concrétisation absolument superbe d’un rêve de connaisseur ».

Malheureusement, après tout le travail qui y avait été consacré, Ranji n’eut guère de temps pour profiter du collier et Jacques ne vit pas son ami le porter à nouveau. À peine deux ans plus tard, Ranji décédait d’une crise cardiaque. Son neveu et successeur, le Maharajah Digvijaysinhji de Nawanagar, suivit les pas de son oncle et devint également un excellent client de Cartier à la personnalité propre, demandant souvent à Jacques de remonter dans le style Cartier des bijoux de famille traditionnels. Ainsi, du sarpech portant le diamant « Oeil de tigre ».

Cette interview se poursuivra, et s’achèvera, la semaine prochaine. Francesca nous racontera la vie de la Maison Cartier à Londres, des années 30 à l’aube de la seconde guerre mondiale dans « Cartier Londres dans les années 30: Le temps des défis »

Le livre de Francesca Cartier Brickell, The Cartiers est disponible en anglais via Amazon et, à compter du 20 octobre 2022, il sera disponible en version française – traduit de l’anglais par Marie-Anne de Béru.

CARTIER BRICKELL

Les Cartier

Parution aux Éditions Les Arènes

20 octobre 2022

Vous pouvez également suivre Francesca sur Instagram (@creatingcartier) ou sur Youtube (@francescacartierbrickell).

Mise à jour du 12 avril 2025 :

Exposition Cartier

V&A South Kensington, Cromwell Road, London SW7 2RL

Réservation : vam.ac.uk/exhibitions/cartier&A South Kensington