Les Diamants de la Couronne au Musée du Louvre (mise à jour de février 2020)

Présentés dans la Galerie d’Apollon, les Diamants de la Couronne retracent l’histoire du Trésor de France depuis le premier fonds créé par François Ier – dont subsiste la « Côte de Bretagne » – jusqu’aux bijoux de l’Impératrice Eugénie, avec néanmoins certaines disparités selon les époques. Le XIXème siècle est le siècle le mieux représenté tout simplement parce que c’est le siècle le plus proche du nôtre : cela a épargné à certains bijoux demeurés dans des collections privées les avatars de l’Histoire, qui ont au fil des siècles provoqué la perte, la destruction, l’altération, la transformation de la plupart des bijoux.

Le Louvre dispose dans ses vitrines de gemmes mais aussi de bijoux, contrairement au musée des Mines et au Muséum National d’Histoire Naturelle, qui eux présentent des gemmes et pierres historiques dont l’intérêt initial était essentiellement minéralogique.

Depuis plus de cinquante ans, le musée du Louvre mène une politique active pour réintégrer (par ses achats et grâce aux dons) des pièces de ce qui fut le Trésor national.

Sept pièces avaient été déposée en 1887. Depuis janvier 2020, ce sont vingt-trois bijoux qui sont désormais réunis dans un seul lieu, où ils sont individualisés en trois ensembles correspondant aux trois nouvelles vitrines installées au centre de la galerie : les bijoux antérieurs à la Révolution ; les bijoux du Premier Empire, de la Restauration et de la monarchie de Juillet ; les bijoux du Second Empire. Quelques superbes écrins rouges et or sont également présentés dans l’ancienne vitrine en bois doré des Diamants de la Couronne.

Quatre gemmes célèbres et une couronne, les Diamants de la Couronne du XVIème au XVIIIème siècle

Première vitrine : les joyaux de la Couronne de France de 1530 à 1789

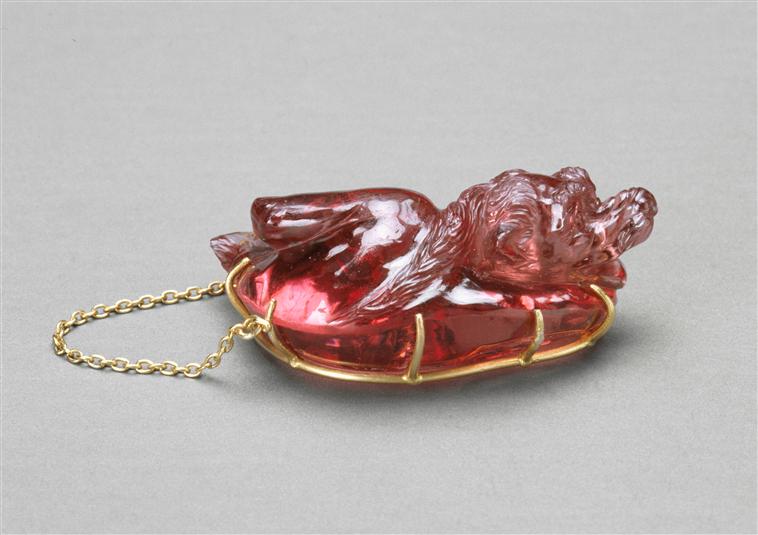

• Vient tout d’abord la pierre fondatrice de cette collection royale : Le spinelle dit la « Côte de Bretagne » une gemme de 107, 88 carats.

Ce spinelle, longtemps appelé « rubis balais », appartint à Marguerite de Foix, duchesse de Bretagne, puis à sa fille Anne de Bretagne. François Ier le reçut de sa première épouse, Claude de France, fille d’Anne de Bretagne. A cette époque, la pierre pesait 212 carats et était montée en « bague à prendre » ou « cottoire ».

C’est l’une des huit pierres choisies en 1530 par le roi de France François Ier pour former la collection des Diamants de la Couronne.

En 1750, à la demande de Louis XV, ce spinelle rouge sera taillé en forme de dragon par Jacques Guay, le graveur en pierres fines du cabinet du roi et sertie dans l’insigne de la Toison d’or.

Cette gemme fut attribuée au Louvre en 1887.

• Le « Sancy » superbe diamant de 55,23 carats.

Actif sous le règne d’Henri IV, Nicolas Harlay de Sancy laissa son nom aux deux prestigieux diamants qu’il possédait : Le Beau Sancy (34,98 carats) et Le Sancy ou Grand Sancy. Ce dernier fut acquis en 1604 par Jacques Ier, roi d’Angleterre, puis revendu par Henriette-Marie de France, reine d’Angleterre au cardinal Mazarin en 1657.

Mazarin le lèguera à son filleul Louis XIV en 1661, date à laquelle il entrera dans la collection des Diamants de la Couronne. Dans l’inventaire de 1691, il est décrit comme : « Un très grand diamant fort épais, appelé le Sancy, donné à la couronne par feu Monsieur le cardinal Mazarin, taillé à facettes des deux cotés, de forme pendeloque, de fort belle eau blanche et vive, net et parfait ».

Plus tard, il sera placé sur les couronnes de Louis XV (1722) et de Louis XVI (1775). Il sera aussi utilisé comme bijou par les reines Marie Leszczinska (1703-1768) et Marie-Antoinette (1755-1793). Le Directoire, qui avait besoin d’argent mit en gage une partie des Diamants de la Couronne en 1796 ; le Sancy ne sera pas dégagé… Il sera acquis en 1976 par le musée du Louvre.

• Ayant aussi appartenu au Roi-Soleil – qui l’aurait porté à sa boutonnière – un diamant rose très pâle de 21,32 carats dit le « Diamant à cinq pans » ou le diamant « Hortensia ».

La couleur rose est extrêmement rare parmi les diamants. Il provient très certainement d’Inde car c’était le seul pays producteur de diamants jusqu’en 1725. Il semblerait que la couleur rose d’un diamant soit due à un défaut dans sa structure cristalline. Ce diamant décora les ganses d’épaulettes de Napoléon Ier. Diamant de la Couronne, il est surprenant qu’il fût revenu ensuite à Hortense de Beauharnais (1783-1837), fille de l’Impératrice Joséphine, fille adoptive de Napoléon Ier et mère de Napoléon III, qui le porta au début du XIXème siècle d’où le nom qu’on lui donne parfois de « Diamant Hortensia ». Charles X le porta à son tour et il sera utilisé en dernier lieu sur un grand peigne à pampilles de l’Impératrice Eugénie (1856).

Il avait été initialement attribué au Muséum d’histoire naturelle en 1887, puis a été déposé au musée du Louvre.

• Le « Régent » ou le plus beau diamant d’Europe.

Il provient d’Inde, et aurait été découvert à Golconde en 1698. Il fut d’abord acquis dans des circonstances mystérieuses par Thomas Pitt, gouverneur du fort de Madras (1701). Brut, il pesait 410 carats. Thomas Pitt le fit tailler à Londres par Joseph Cope. Ce dernier mis deux ans, entre 1703 et 1705, pour tailler le diamant en un coussin brillant de 140,64 carats offrant un scintillement et une lumière incomparables.

Il fut présenté à Louis XIV à la fin de son règne mais il ne put l’acheter et il fallut attendre la régence de Philippe d’Orléans (1715-1723) pour qu’il soit acquis par la France. Dans ses Mémoires, (Tome 14, chapitre 17) Saint-Simon raconte comment il fit « acheter ce diamant unique en tout » : « Il est de la grosseur d’une prune de la reine Claude, d’une forme presque ronde, d’une épaisseur qui répond à son volume, parfaitement blanc, exempt de toute tache, nuage et paillette, d’une eau admirable, et pèse plus de cinq cents grains. Je m’applaudis beaucoup d’avoir résolu le régent à une emplette si illustre ».

Cet extraordinaire diamant deviendra le symbole de la royauté et sera placé sur la couronne de Louis XV (1722), et de Louis XVI (1775). Engagé par le Directoire, Napoléon Bonaparte le dégagea en Juin 1801. Devenu empereur, Napoléon Ier le fit sertir sur son épée de Premier consul en 1801, sur son épée de sacre en 1804, sur le pommeau du glaive impérial en 1812. Le Régent ornera ensuite la couronne de Charles X en 1825, et enfin le diadème à la grecque de l’impératrice Eugénie.

Comme les autres Diamants de la Couronne, Le Régent fut dérobé en septembre 1792. Il fut retrouvé en décembre 1793 et restitué au Comité de Sûreté générale. Il fut ensuite mis en gage à plusieurs reprises par la suite par le Directoire.

En 1887, il échappa à la mise aux enchères des joyaux de la couronne et fut donné au Musée du Louvre, qu’il n’a quitté qu’une seule fois depuis, pour être caché au château de Chambord juste avant la seconde guerre mondiale lors d’une première évacuation, en septembre 1938, pendant les accords de Munich.

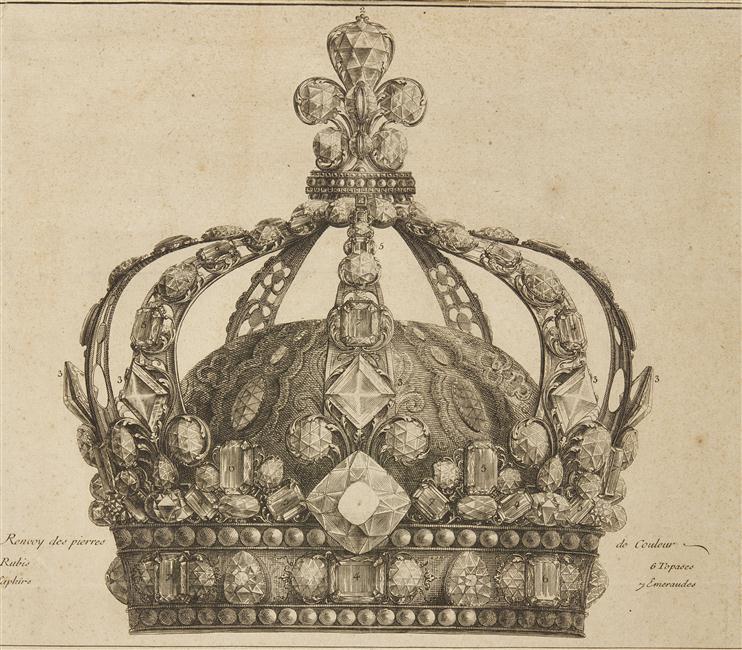

• Dernière pièce à intégrer les diamants de la Couronne avant l’avènement de l’Empire : la couronne de Louis XV dite « couronne personnelle »

C’est celle que le roi (1710-1774) porta en la cathédrale de Reims le 25 octobre 1722 au cours d’une grandiose cérémonie religieuse : le jeune monarque n’avait alors que douze ans !

Provenance : Trésor de l’abbaye Saint-Denis.

Modèle dessiné par Rondé et exécuté par Duflot.

La Fleur de lys du sommet était formée du Sancy. La Fleur de lys devant la couronne était formée par le Régent. Huit diamants quadrangulaires formant le sommet des fleurs de lys sur les branches de la couronne appartenaient à la série des Dix-Huit Mazarins.

Au total, la couronne était décorée de 282 diamants, 64 pierres précieuses de couleurs, 230 perles. Les pierres et les perles ont été remplacées après le sacre par des imitations.

Ancienne collection des Diamants de la Couronne. Hauteur : 0.46 m. Largeur : 0.287 m.

Photo (C) Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin

Selon la tradition, deux couronnes furent réalisées : la première en or émaillé et la seconde dite « couronne personnelle » en argent doré et ornée de pierreries. Cette dernière ne servait qu’à l’occasion du sacre puis était déposée à l’abbaye de Saint-Denis avec les autres regalia (c’est-à-dire les symboles du pouvoir royal utilisés pour les sacres des rois, les couronnes, les sceptres ou les mains de justice)

Paris, 1722. Argent partiellement doré, fac-similés des pierres d’origine, satin. Le cartel du Louvre souligne que l’aspect actuel n’est peut-être pas tout à fait fidèle à la composition d’origine et que les différences – cf l’estampe ci-dessus – seraient la conséquence de la restauration faite par le joaillier M. Maillard en 1780. Photo © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Martine Beck-Coppo

Très colorée, cette couronne était constituée de perles et de pierres précieuses : rubis, saphirs, émeraudes et diamants. Les diamants présents sur la couronne étaient les plus prestigieux du Trésor. Y figuraient le « Régent » acheté quelques années avant le sacre, en 1717, incrusté dans la fleur de lys avant, mais aussi neuf des dix-sept diamants dit les « Mazarins », dont « le Sancy » qui ornait le sommet de la couronne et formait le centre de la fleur de lys. Au total, cette couronne comportait 282 diamants (161 grands et 121 petits), 64 pierres de couleur (dont 16 rubis, 16 saphirs et 16 émeraudes) et 237 perles. En 1729, les perles et les pierres précieuses furent remplacées par des copies et la couronne déposée au trésor de l’abbaye de Saint-Denis.

Cette couronne est la seule couronne parmi toutes celles déposées par les rois de France au Trésor de l’abbaye Saint-Denis à avoir survécu à la folie destructrice de la Révolution française. En 1852, elle fut attribuée au Louvre.

Les Diamants de la Couronne et les bijoux personnels des souveraines entre 1800 et 1852

Vitrine des joyaux des souverains français entre 1800 et 1852

Le XIXème siècle a connu six régimes politiques. Les joyaux de la couronne reflètent ces changements permanents. Les pierres furent démontées et remontées maintes fois par les souverains successifs !

Les bijoux de la première moitié de ce siècle présentés au musée du Louvre ne sont pas tous issus des Diamants de la Couronne mais sont le plus souvent des bijoux personnels ayant appartenu aux Impératrices et Reines.

• L’Impératrice Joséphine a porté les Diamants de la Couronne le temps de son mariage avec Napoléon Ier. Après son divorce, en 1809, ces bijoux ont été mis à disposition de l’Impératrice Marie-Louise. Ainsi, il n’y a pas à proprement parler de Diamants de la Couronne de l’Impératrice Joséphine.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau) / Franck Raux

Quant à sa très grande collection de bijoux personnels, qui a été partagée entre ses deux enfants Hortense et Eugène de Beauharnais après sa mort le 29 mai 1814 au château de Malmaison, on peut espérer que ces bijoux existent encore dans des collections royales en Europe grâce à ses descendants.

– A Nice, le musée Masséna présente le diadème de Joséphine en nacre, or, perles et pierres de couleur offert par son beau-frère Murat.

– Le Musée National des châteaux de Malmaison et Bois-Préau présente aussi quelques bijoux, en particulier la bague de couronnement de l’Impératrice.

– La galerie d’Apollon au Louvre expose une paire de pendants d’oreilles, formée de deux grosses perles en forme de poire, lui ayant appartenu personnellement – et que l’on reconnaît dans de nombreux portraits d’elle dont celui ci-dessus.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) : Mathieu Rabeau

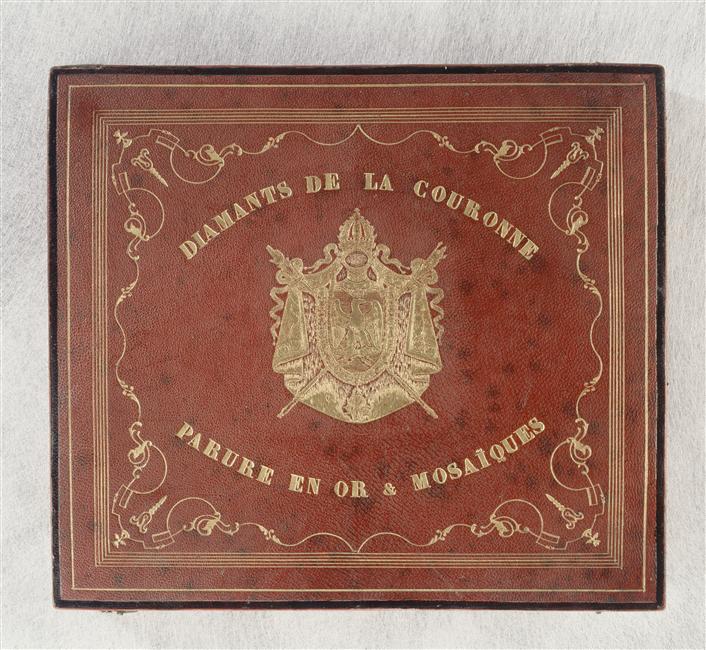

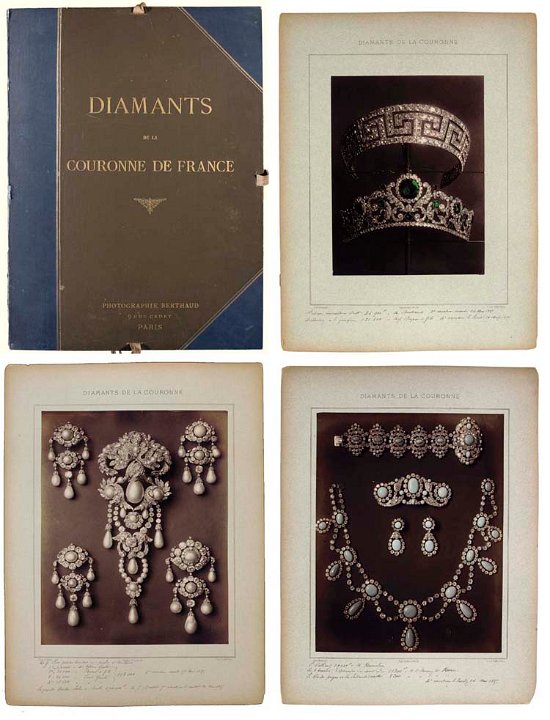

• Pour son mariage le 2 avril 1810 avec Marie-Louise d’Autriche (1791 – 1847), Napoléon commanda à la maison Nitot deux parures qui appartiendront aux Diamants de la Couronne : une de diamants et une autre de perles et diamants. S’ajoutera aussi, d’une valeur moins importante, la délicate parure en or et mosaïques.

Vers 1809-1810. Composée d’un peigne, d’un collier, d’une paire de bracelets et de boucles d’oreilles.

Parure offerte par Napoléon Ier à l’archiduchesse Marie Louise comme présent de mariage, le 28 février 1810.

Micromosaïques : Rome, d’après des gravures de Domenico Pronti.

Monture : feuilles de vigne et grappes de raisins.

Ecrin : Gouverneur, gantier, pour l’impératrice Eugénie.

Parure inscrite à l’inventaire des Diamants de la Couronne en 1811.

Seule parure de Marie-Louise des Diamants de la Couronne parvenue intacte. Vendue en 1887.

Collection des Diamants de la Couronne. Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle.

Napoléon offrit aussi à sa seconde épouse deux parures destinées à entrer dans son écrin personnel : l’une en opales et diamants, l’autre en émeraudes et diamants.

La seconde vitrine de la galerie d’Apollon présente le collier et la paire de boucles d’oreilles de la parure d’émeraudes et diamants offerte par Napoléon Ier à Marie-Louise à l’occasion de leur mariage en 1810.

Ces deux bijoux, préservés dans leur état d’origine de 1810, ne sont donc pas des joyaux de la couronne mais appartenaient à l’écrin personnel de l’Impératrice qui comprenait aussi un diadème et un peigne.

A la chute du Premier Empire, l’Impératrice quitte Paris le 29 mars 1814 et emporte tous ses bijoux personnels reçus pendant son mariage. En 1847, elle lèguera la parure d’émeraudes à sa tante du côté des Habsbourg, l’archiduchesse Elise. En 1953, le diadème de l’impératrice Marie-Louise est acquis par Van Cleef & Arpels et les émeraudes sont démontées pour être serties sur de nouvelles créations entre 1954 et 1955. En 1962 des turquoises sont serties sur le diadème qui est porté en janvier 1967 par Marjorie Merriwheater Post. En 1971, cette dernière l’achète à la Maison pour l’offrir au Smithsonian Institute. Aujourd’hui, ce diadème est composé de 1006 diamants taille ancienne d’un poids total de 700 carats et de 79 turquoises d’Iran d’un poids total de 540 carats.

• Sous la Restauration, Louis XVIII (1755-1824) fit démonter et mettre au goût du jour les bijoux impériaux pour sa nièce la duchesse d’Angoulême (1778-1851).

Louis XVIII étant veuf, tout comme son frère et successeur Charles X, c’est leur nièce la duchesse d’Angoulême (1778-1851), fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui porta les Diamants de la Couronne. Marie-Thérèse-Charlotte de France, auparavant nommée Madame Royale, est devenue duchesse d’Angoulême par son mariage en 1799 avec son cousin germain Louis-Antoine d’Artois, fils aîné du comte d’Artois (futur Charles X).

Deux bijoux lui ayant appartenu et faisant partie des Diamants de la couronne sont présentés au Louvre :

Le « diadème de la duchesse d’Angoulême »

Marie-Thérèse de France possédait une parure personnelle d’émeraudes qui avait été créée en 1814 par le joaillier Paul-Nicolas Ménière (1745-1826) comprenant un peigne, un collier, des bracelets et des boucles d’oreilles. Louis XVIII fit réaliser un diadème par la maison Bapst pour compléter cette parure. Chef d’œuvre de la Restauration par la richesse des pierres gemmes, la qualité de leur monture et l’inspiration classique, ce diadème monté avec des gemmes de la Couronne fut inscrit sur l’inventaire des Diamants de la Couronne de France.

Sous le Second Empire, le diadème fut porté par l’Impératrice Eugénie qui appréciait particulièrement les émeraudes.

Ce diadème fut vendu avec les autres bijoux de la Couronne en 1887 avant de réapparaître dans une collection privée. Il a été acquis avec la contribution du Fonds du Patrimoine en 2002.

La « paire de bracelets rubis et diamants de la duchesse »

Cette paire de bracelets, offerte par Louis XVIII à la duchesse d’Angoulême, faisait partie de la parure de rubis et diamants qui comportait un diadème, deux colliers, un cache-peigne, une paire de boucles d’oreilles, une ceinture et trois agrafes.

Une première parure créée en 1811 par la Maison Nitot pour l’impératrice Marie-Louise fut en partie remontée pour la duchesse d’Angoulême en 1816 par Pierre-Nicolas Menière, d’après les dessins de son gendre Evrard Bapst. Le joaillier conserva les éléments essentiels de Nitot mais en les agençant avec plus de sobriété, dans le style Restauration. Fait assez rare pour être souligné : ni les bracelets, ni le reste de la parure, ne furent modifiés au cours du XIXème siècle. Ils furent portés également par l’impératrice Eugénie.

L’ensemble fut vendu en 1887, la paire de bracelets fut acquise par M. Tiffany puis vendue dans une collection particulière, avant d’être léguée au Louvre en 1973 par M. Claude Menier.

La réouverture de la Galerie d’Apollon en janvier dernier présentait une nouvelle acquisition : un élément de la ceinture de rubis et diamants de la duchesse d’Angoulême

• Il n’y a qu’une seule parure témoin de la Monarchie de Juillet, c’est la parure complète de saphirs et diamants de la reine Marie-Amélie (1782-1866), épouse du roi Louis-Philippe.

Il s’agit d’une parure personnelle de la reine.

La plus ancienne trace que l’on ait trouvée de cette parure est la correspondance échangée entre le duc d’Orléans (le futur roi des français Louis-Philippe) et Hortense de Beauharnais qui la lui vendait. Acquise en 1821, cette parure fut remaniée et complétée pour la reine Marie-Amélie. La parure fut modifiée une nouvelle fois après 1863 pour Isabelle d’Orléans, comtesse de Paris. Ancienne collection du Monseigneur le Comte de Paris, cette parure est restée dans la descendance des Orléans jusqu’en 1985, date à laquelle elle est entrée au Louvre.

La troisième vitrine est celle des bijoux du Second Empire, avec les vestiges des grandes parures de l’impératrice Eugénie

La fête impériale

L’impératrice Eugénie reste célèbre pour son élégance innée et sa beauté. Jeux d’apparence qui servaient le pouvoir, l’industrie naissante et l’image de la France. C’est elle qui est à l’origine du style Second Empire empreint de tradition et d’éclectisme.

L’Impératrice Eugénie posséda une des plus importantes collections de bijoux de son temps. Elle appréciait tout particulièrement les perles et les émeraudes (les siennes provenaient de Colombie).

A la chute du Second Empire, les souverains partirent en exil à Londres et y organisèrent le 24 juin 1872 une importante vente de bijoux personnels de l’Impératrice chez Christie’s. Lors de la vente aux enchères de 1887, la majeure partie des bijoux de l’ex-impératrice fut rachetée par le bijoutier-joaillier américain Charles Tiffany. (La plupart de ces bijoux ont ensuite appartenu à une grande collectionneuse Aimée de Heeren mais là, c’est une autre histoire qui commence !).

• La Couronne de haut de tête de l’impératrice Eugénie

Réalisée par Alexandre-Gabriel Lemonnier (1808-1884) à l’occasion de l’Exposition universelle de 1855, sur le même modèle que celle de l’Empereur aujourd’hui disparue, cette couronne est constituée de 2 490 diamants et de 56 émeraudes montés sur or jaune. Aujourd’hui, c’est avec la couronne de Louis XV, la seule couronne de souverain français préservée.

Cette couronne, en grande partie payée par la cassette impériale, fut restituée en 1873 à l’Impératrice par la IIIème République. La couronne de l’Empereur fut démantelée, et huit de ses émeraudes restituées à l’impératrice car n’appartenant pas aux Diamants de la Couronne.

Eugénie la légua à la princesse Marie-Clotilde Napoléon, comtesse de Witt.

Elle fut acquise par le Louvre en 1988 grâce à la participation de M. et Mme Roberto Polo.

• Trois mois après leur mariage (30 janvier 1853), l’Empereur commande une nouvelle parure pour l’Impératrice à partir de la parure exécutée par François-Régnault Nitot pour l’impératrice Marie-Louise (et déjà transformée pour la duchesse d’Angoulême sous la Restauration) avec les perles et les diamants de la Couronne.

L’Empereur partage la commande entre Alexandre-Gabriel Lemonnier, joaillier de la Couronne, et François Kramer, joaillier attitré de l’impératrice Eugénie. Lemonnier fournit le diadème, la petite couronne et une grande broche de devant de corsage. François Kramer fournit quatre broches de même dessin mais de taille décroissante, dont deux broches d’épaule et deux broches de corsage.

• Le Diadème de perles et diamants

Sur son portrait officiel peint par Winterhalter, l’impératrice Eugénie porte ce diadème, ainsi que la couronne de haut de tête, créés par Alexandre-Gabriel Lemonnier. Ce diadème est composé de 212 perles et de 1 998 diamants de taille ancienne, montés sur argent doublé d’or.

Lemonnier Alexandre-Gabriel (vers 1808-1884)Paris, musée du Louvre. Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) : image RMN-GP

Depuis 1887, il faisait partie de la collection des princes Thurn und Taxis (Allemagne) et a pu être acquis lors d’une vente à Genève le 17 novembre 1992 par la société des Amis du Louvre.

• La Broche d’épaule de l’impératrice Eugénie

Elle est composée de sept perles (deux rondes, cinq poires) mises en valeur par dix-sept diamants coussin et quelques dizaines de brillants.

Lors de la vente des Diamants de la couronne, les quatre broches sont vendues.

La broche acquise par le musée du Louvre est la deuxième, adjugée à Bapst et fils. Elle est le dernier bijou à être entré dans les collections du Louvre le 11 février 2015.

• Le Grand Nœud de ceinture en diamants

Le nœud de corsage d’Eugénie est un bijou qui lui a été offert par Napoléon III à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1855.

Il est composé de 2.634 diamants, dont 196 roses et 2.438 brillants, totalisant plus de 140 carats. Lors de sa création par le joaillier François Kramer, le nœud était un élément de ceinture puis en 1864, il a été démonté et adapté en broche de devant de corsage à la demande de l’impératrice.

Mise en vente aux enchères en 1887, cette pièce exceptionnelle avait été achetée par le joaillier Emile Schlesinger qui l’avait à son tour revendue à la famille Astor dans laquelle elle est restée cent ans, avant d’être remise en vente, intacte, le 15 avril 2008 chez Christie’s à New York : Rare Jewels and Gemstones, The Eye of a Connoisseur. Sale 2121. Lot 1096

• La broche-pendentif de l’Impératrice Eugénie

Cette grande broche « agrafe rocaille » réalisée par Alfred Bapst en 1855 est le seul bijou de l’Impératrice Eugénie qui ait été cédé au Louvre en 1887.

Elle est composée de 85 diamants colorés montés sur argent doré. Les deux diamants en forme de cœur ou « en ailes de papillon » sont les Mazarins 17 et 18 légués par le cardinal à Louis XIV en 1661. Ainsi, avec le diamant le Sancy (1er Mazarin) le musée du Louvre conserve trois des dix-huit Mazarins.

Cette broche est parfois appelée « broche-reliquaire » pourtant, elle ne contient pas de relique. Comme le soulignait Monsieur Jannic Durand « c’est un des mystères du Louvre » !

Bibliographie et informations pratiques

Anne Dion-Tenenbaum, conservateur général, est en charge des collections du dix-neuvième siècle du département des Objets d’art du musée du Louvre, finalise avec François Farges un ouvrage sur les joyaux de la Couronne au musée du Louvre.

Les grands diamants de la Couronne de François Ier à Louis XVI,

François Farges. Versalia. Revue de la Société des Amis de Versailles

Année 2014

Les Joyaux de la couronne de France – Les objets du sacre des rois et des reines suivis de l’histoire des joyaux de la couronne de François Ier à nos jours. Bernard Morel. Edité par Anvers / Paris, Fonds Mercator / Albin Michel, 1988

Gérard Mabille

Les Diamants de la Couronne, Hors-série, Découvertes Gallimard, 2001

***

Musée du Louvre

Rue de Rivoli. 75001 Paris.

Horaires : de 9h à 18h, sauf le mardi. Nocturne mercredi et vendredi jusqu’à 21h45.

Tarif d’entrée au musée : 15 €.

Réservation d’un créneau horaire pour un accès en moins de 30min : 17 €.

Achat en ligne : ticketlouvre.fr

Département des Objets d’art Aile Denon, 1er étage, salle 705

***

« visuel de « une » : Détail du diadème de l’impératrice Eugénie

Lemonnier Alexandre-Gabriel (vers 1808-1884). Paris, musée du Louvre.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / image RMN-GP